Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

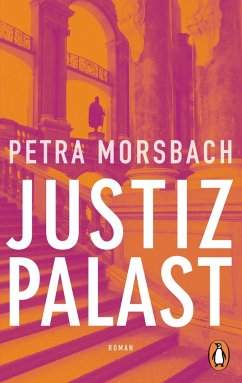

Petra Morsbachs großer Roman über Gerechtigkeit und jene, die sie schaffen sollenThirza Zorniger stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe und will für Gerechtigkeit sorgen. Sie wird Richterin im Münchner Justizpalast, doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die Theorie: Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das ganze Spektrum des Lebens verarbeiten, wobei sie sich gelegentlich verschluckt, und auch unter Richtern geht es gelegentlich zu wie in einer chaotischen Familie. "Justizpalast" ist ein Roman über die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, über erregte, zynische, u...

Petra Morsbachs großer Roman über Gerechtigkeit und jene, die sie schaffen sollen

Thirza Zorniger stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe und will für Gerechtigkeit sorgen. Sie wird Richterin im Münchner Justizpalast, doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die Theorie: Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das ganze Spektrum des Lebens verarbeiten, wobei sie sich gelegentlich verschluckt, und auch unter Richtern geht es gelegentlich zu wie in einer chaotischen Familie. "Justizpalast" ist ein Roman über die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, über erregte, zynische, unverschämte, verblendete, verrückte, verwirrte und verzweifelte Rechtssuchende sowie überlastete, mehr oder weniger skrupulöse, kauzige, weise, verknöcherte und leidenschaftliche Richter.

Thirza Zorniger stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe und will für Gerechtigkeit sorgen. Sie wird Richterin im Münchner Justizpalast, doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die Theorie: Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das ganze Spektrum des Lebens verarbeiten, wobei sie sich gelegentlich verschluckt, und auch unter Richtern geht es gelegentlich zu wie in einer chaotischen Familie. "Justizpalast" ist ein Roman über die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, über erregte, zynische, unverschämte, verblendete, verrückte, verwirrte und verzweifelte Rechtssuchende sowie überlastete, mehr oder weniger skrupulöse, kauzige, weise, verknöcherte und leidenschaftliche Richter.

Petra Morsbach, geboren 1956, studierte in München und St. Petersburg. Danach arbeitete sie zehn Jahre als Dramaturgin und Regisseurin. Seit 1993 lebt sie als freie Schriftstellerin in der Nähe von München. Bisher schrieb sie mehrere von der Kritik hoch gelobte Romane, u.a. 'Opernroman', 'Gottesdiener' und 'Justizpalast'. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Stipendien und Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Jean-Paul-Preis. 2017 erhielt sie den Roswitha-Literaturpreis der Stadt Bad Gandersheim und den Wilhelm-Raabe-Preis.

Produktdetails

- Verlag: Knaus

- Seitenzahl: 480

- Erscheinungstermin: 4. September 2017

- Deutsch

- Abmessung: 221mm x 144mm x 40mm

- Gewicht: 656g

- ISBN-13: 9783813503739

- ISBN-10: 3813503739

- Artikelnr.: 48069236

Herstellerkennzeichnung

Knaus

Neumarkter Str. 28

81673 München

+49 (0800) 5003322

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Andreas Platthaus nennt Petra Morsbach eine Autorin mit unbestechlichem Gerechtigkeiteempfinden. Ihr Roman über die Rechtspflege hat den Rezensenten fasziniert. Wie Morsbach eine rechtsphilosophisch gebildete Richterin zwischen Redlichkeit und Routine, Moral und Missbrauch nach der Gerechtigkeit fahnden und immer wieder mit ihrer desolaten privaten Situation kollidieren lässt, hat ihn schwer beeindruckt. Preiswürdig findet Platthaus sowohl, wie Morsbach den technischen Juristenjargon nachempfindet und in Fallschilderungen abtaucht, als auch die Art und Weise, wie die Autorin die Handlung beschleunigt, abbremst und mit Rückblenden, Abschweifungen und Vorgriffen erzählt. Der so inszenierten intimen Zweisamkeit von Richterin und Recht beiwohnen zu dürfen, empfindet der Rezensent als Geschenk.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Wer aus diesem Roman herauskommt, der ist nicht nur fortan in lingua iustitiae gestählt, ohne selbst vor Gericht gemusst zu haben, der ist auch klüger.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Platthaus

»Dies ist ein ganz besonderer Roman: ein Grundkurs in Jura und zugleich eine berührende Geschichte.« SWR 2 »Die Buchkritik«, Brigitte Neumann

Thirza Zornigers Start ins Leben war schon nicht besonders glücklich. Ihr Mutter träumte von der Karriere in der Justiz, genau wie ihr Vater, aber als sie den Schauspieler Carlos Zorniger trifft, gibt sie die beruflichen Ambitionen zugunsten der Ehe auf. Diese ist kurz und schmerzvoll und …

Mehr

Thirza Zornigers Start ins Leben war schon nicht besonders glücklich. Ihr Mutter träumte von der Karriere in der Justiz, genau wie ihr Vater, aber als sie den Schauspieler Carlos Zorniger trifft, gibt sie die beruflichen Ambitionen zugunsten der Ehe auf. Diese ist kurz und schmerzvoll und der Rest des Lebens wird nicht besser. Die Tochter verbringt die meiste Zeit bei Großvater und den alten Tanten, wo sie zur cleveren und ambitionierten jungen Frau heranwächst. Es folgen Stationen in der Justiz, ihr Fleiß und Scharfsinn werden geschätzt und der Aufstieg geht stetig voran. Umgänglich mit den Kollegen und bedacht in der Arbeit vergehen die Jahre. Nur in der Liebe wollen die Dinge nicht so richtig klappen. Spät erst trifft sie mit Max auf einen Mann, mit dem sie ihr Leben und ihre Erlebnisse im Justizpalast teilen möchte, auch wenn sie lange dem Glück nicht trauen will. Und langsam neigt sich auch schon ihr Leben dem Ende entgegen, ein Leben, das maßgeblich von den Verfahren und ihren Urteilen bestimmt wurde, für sie als Person, bisweilen aber auch für große Firmen und das Land relevant.

Petra Morsbachs Roman schafft eine geschickte Verbindung von der Geschichte einer Frau der Nachkriegszeit, die beharrlich auch gegen Widerstände ihren Weg geht und einem Blick auf die deutsche Justiz, der mal hoffnungsvoll, mal desaströs ausfällt. Immer begleitet wird die Handlung von einem Erzähler, der sich weitgehen dezent im Hintergrund hält, aber ab und an aber mit ironischen Spitzen („Lästern ist ein Laster, aber entlastend“, S. 83) oder gar zynischen Anmerkungen für ein Schmunzeln beim Leser sorgt.

Schon früh realisiert Thirza, dass sie Kinderlos bleiben und somit im Alter allein sein wird. Ein Umstand, der sich nun einmal nicht ändern lässt und durch ihren beruflichen Erfolg noch verstärkt wird. Ohne einen konkreten Weg gezielt zu verfolgen, gelingt ihr doch der Weg durch die Kammern an immer höhere Positionen, ein wenig Glück gehört auch dazu, das Thirza in dieser Hinsicht hold stets ist. Da Liebe nicht in den Grundrechtekatalog gehört, wie der Erzähler feststellt, muss sie sich auf diesem Gebiet verwirklichen. Aber wie auch Max fragt sich Thirza, ob das das richtige Leben war und sie es sinnvoll und glücklich machend genutzt hat und nachdem sie selbst mit Krankheit konfrontiert wird, muss sie erkennen:

„Hier beginnt der Übergang in ein anderes Spiel. Eines mit härteren Regeln, ohne Berufungsmöglichkeit, mildernde Umstände und rechtliches Gehör. Und ohne Gnade.“ (S. 472)

Die Justiz hat ihr viel gegeben im Leben und immer war sie auf der Suche nach Gerechtigkeit und Ausgleich. Leiden verhindern, Recht zuerkennen, maßvoll auch gerecht urteilen – aber wird das Schicksal sich ihr gegenüber genauso verhalten? Sie ist das Sinnbild der erfolgreichen und stark verkopften Frau, die sich keinen intensiven Emotionen hingibt. Sie erkennt früh, dass sie beruflich den Männern in nichts nachsteht, gerät jedoch immer wieder an Herren, die in klassischen Klischees verhaftet sind und sie nicht als ebenbürtig anerkennen.

Neben diesen privaten Aspekten Thirzas steht jedoch vor allem die Justiz im Vordergrund des Romans. Immer wieder werden Fälle skizziert und der Alltag der Richter aufgezeigt. Sehr deutlich wird hier deren Überlastung. Sie können das vorgegebene Pensum niemals bewältigen und suchen entsprechende Ausweichstrategien: wegducken, beschleunigen, weniger sorgfältig arbeiten. Man hat Verständnis für sie und hofft, dass man selbst nie der Fall ist, der gerade so abgehandelt wird. Auch die bisweilen auftretende Situation, dass die Gesetze schlichtweg für einen Fall nicht passen und dass diese Zwickmühle nur mit dem sogenannten „Sauhundprinzip“ – der schlichten Frage danach, wer gut und wer böse ist - beantwortet werden kann, ist nachvollziehbar, wenn auch bedenklich.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Ein weites Feld

Eines muss man Petra Morsbach lassen, in ihren Romanen wagt sie sich mutig an große Fragen unserer Zeit, so auch in ihrem neuen, hoch prämierten Bildungsroman «Justizpalast», dem eine neunjährige Recherchearbeit der Nichtjuristin vorausging. Etwa …

Mehr

Ein weites Feld

Eines muss man Petra Morsbach lassen, in ihren Romanen wagt sie sich mutig an große Fragen unserer Zeit, so auch in ihrem neuen, hoch prämierten Bildungsroman «Justizpalast», dem eine neunjährige Recherchearbeit der Nichtjuristin vorausging. Etwa fünfzig Juristen, unter ihnen dreißig Richter, hätten ihr mit Rat und Tat bei dieser Fleißarbeit auf schwierigem, mitunter auch vermintem Terrain geholfen, ließ sie wissen, jeweils mindesten zwei von ihnen haben Korrektur gelesen. Anders aber als in «Landgericht» stehen hier die Justiz und ihre ausführenden Organe selbst im Mittelpunkt, gespiegelt an der Vita einer extrem ehrgeizigen Juristin, und nicht, wie bei Ursula Krechel, das tragische Schicksal eines um Restitution kämpfenden jüdischen Richters nach dem Zweiten Weltkrieg. Der muss nämlich am eigenen Leibe erfahren, dass jenes von ihm immer so überkorrekt angewendete Recht rein gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. Eine Erfahrung übrigens, die auch Morsbachs Protagonistin machen muss. Ein weites Feld also, wie sich der potentielle Leser denken kann.

Thirza wird als Kind aus einem desaströsen Elternhaus vom Großvater und zwei Tanten liebevoll großgezogen und antwortet irgendwann auf die Frage des Opas, eines pensionierten Richters alter Schule, was sie denn mal werden möchte, unbeirrt: Richterin. Und das intelligente Mädchen erreicht schließlich auch mit Intelligenz und Fleiß ihr Traumziel, sie landet im Münchner Justizpalast. Ihr Werdegang und die Karriere sind das literarische Rückgrad einer bereichernden Erzählung, aus der in unzähligen Verästelungen mit Zitaten aus Schriftsätzen oder Skizzen der Vita sämtlicher Figuren allmählich ein beeindruckendes Panorama des rechtsuchenden Bürgers und der Organe der Rechtsprechung entsteht. In ihrem selbstlosen Eifer lebt Thirza gründlich am Leben vorbei und genießt, nach wenig ermunternden Versuchen mit der Männerwelt, ein viel zu kurzes, spätes Glück. Schließlich meldet sich dann auch bei ihr das Leben, denn überdeutlich bekommt sie, ganz unerwartet, gesundheitlich einen Schuss vor den Bug.

In hunderten von Einschüben erzählt die auktoriale Erzählerin von Thirzas Kollegen und Vorgesetzten, von den Klägern und Beklagten, von den Ränkespielen und Intrigen im Justizapparat, und natürlich von den teils aberwitzig komplizierten Rechtsfällen, mit denen ihre Protagonistin befasst ist. All die unzähligen Figuren in diesem Roman werden detailliert beschrieben, schon das Äußere erscheint dabei oft als Indiz für die Psyche, aber auch ihre Vita wird skizziert, sie geht in das individuelle Bild ihrer Persönlichkeit mit ein. Das ist für Thirza dann hilfreich, wenn verzwickte, aussichtslos scheinende Fälle zu richten sind oder, im Zivilrecht, wenn Vergleiche anstehen. Und der Roman ist gespickt mit rechtsphilosophischen Aphorismen, deren Urheber bis zu Augustinus und in die Antike zurückreichen und die den Gesprächstoff bilden in vielen Debatten Thirzas mit den Kollegen.

Dabei geht es oft lustig zu, in geradezu funkelnden, schlagfertigen Disputen werden da die Klingen gekreuzt, und vieles davon ist unübersehbar ironisch angelegt von der Autorin. Die narrativ äußerst schwierige Symbiose zwischen emotional aufgeladenem Geschehen und völlig seelenloser Rechtssystematik ist hier jedenfalls gut gelungen, die Lektüre ist ebenso bereichernd wie unterhaltend. Mit seiner seriellen Erzählweise ist der Roman zudem vom unkomplizierten Plot her leicht lesbar, auch in Etappen, wobei allerdings gewisse Längen nicht übersehbar sind. «Das Unrecht geht immer weiter, aber das Bemühen um Gerechtigkeit auch» heißt es zum Schluss versöhnlich. «Wunderbar … wenn das ein Roman wäre, müsste er hier enden» antwortet Thirza daraufhin, und das ist dann tatsächlich auch der letzte Satz. En passant erhält der Leser hier also einen tiefen Einblick in unser für Laien ziemlich abstraktes und oft auch unverständliches Rechtssystem, und genau darin aber liegt der Verdienst dieser Lektüre.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Thirza Zorniger ist das Produkt einer leidenschaftlichen Beziehung zwischen dem Schauspieler Carlos Zorniger und Gudrun, Tochter von Strafrichter Wilhelm Kargus. Doch die Beziehung zerbricht und Thirza wächst bei ihrem Großvater und den Tanten in Parsing auf, nachdem ihre Mutter …

Mehr

Thirza Zorniger ist das Produkt einer leidenschaftlichen Beziehung zwischen dem Schauspieler Carlos Zorniger und Gudrun, Tochter von Strafrichter Wilhelm Kargus. Doch die Beziehung zerbricht und Thirza wächst bei ihrem Großvater und den Tanten in Parsing auf, nachdem ihre Mutter überfordert die Erziehung der Tochter aufgibt. Dort entwickelt sie den Wunsch, ebenso wie ihr Großvater, den sie sonst nicht besonders zu mögen scheint, Juristin zu werden und es bis in den Münchener Justizpalast zu schaffen.

Petra Morsbach erzählt in „Justizpalast“ ausgiebig von Thirzas Leben, ihren Jugendjahren, aber hauptsächlich von ihrer Zeit als aktiver Juristin in verschiedensten Themengebieten. Familiengericht, Gnadenabteilung im Ministerium, Beschwerdekammer, Kartellrecht – durch all diese Bereiche arbeitet sich Thirza und was vielleicht langweilig klingt, ist ein hochspannender Roman über Recht und Gerechtigkeit. Bereits im Studium diskutiert Thirza mit Kommilitonen Radbruch und die Frage, welche Rolle Recht und Gesetz und welche darin die Richter zu spielen haben. Gibt es so etwas wie rechtgewordenes Unrecht? Diese Frage ist direkte Folge aus dem Fehlverhalten der Richter in der Nazi-Diktatur und beschäftigt Thirza ihr ganzes Leben lang. Der Roman „Justizpalast“ ist nicht nur spannend, man lernt auch eine Menge über Rechtsauslegung, Rechtsphilosophie und das Selbstverständnis der Justiz. Immer wieder werden Fälle eingeflochten, die Thirza verhandelt, was den Roman so nah und lebensecht macht, dass man manchmal vergisst, dass man eine fiktive, keine reale Geschichte liest.

Thirza ist eine sehr spezielle Persönlichkeit, privat sehr gehemmt, sucht sie Erfüllung im Beruf und hat sich von der Vorstellung, in einer Beziehung glücklich zu werden, schnell verabschiedet. Sie kämpft in einer Zeit um Anerkennung, als Frauen in der Justiz selten und im Richteramt noch seltener waren. Jedenfalls zu Beginn, denn Morsbach lässt uns an Thirzas Beispiel auch die Geschichte der deutschen Justiz in der Nachkriegszeit erleben, die Veränderung der Probleme und Fragestellungen und die Komplexität des Rechts durch immer neue Gegebenheiten von Außen.

Ich halte Petra Morsbachs Roman „Justizpalast“ für einen herausragenden Roman. Die Autorin bereitet ein zunächst langweilig erscheinendes Thema wie ein Leben für die Justiz so spannend auf, dass man den Roman kaum noch aus der Hand legen kann. Durch Thirzas speziellen Charakter wird das Buch noch kurzweiliger und selbst komplizierte Stellen über rechtsphilosophische Diskussion schreibt sie so klar und fesselnd, dass man sich keinesfalls abgeschreckt fühlt. Thirza wächst einem ans Herz und ihr uneingeschränktes Streben nach Gerechtigkeit schafft großen Respekt vor dieser Figur. Von mir gibt es eine uneingeschränkte Empfehlung für diesen Roman verbunden mit der Bitte, sich nicht abschrecken zu lassen vom vielleicht schwierigen Thema, denn Petra Morsbach macht es dem Leser unglaublich leicht, sich darauf zu einzulassen.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ein echter Roman über eine Richterin und ihr Leben.

Der Ruhestand wäre der Richterin Thirza Zorniger, doch vergönnt gewesen. Stattdessen endet dieser Roman im Krankenhaus. Spannend ist es zu lesen, wieviel Kraft doch der Beruf als Richterin kostet und wie die Liebe im Leben doch …

Mehr

Ein echter Roman über eine Richterin und ihr Leben.

Der Ruhestand wäre der Richterin Thirza Zorniger, doch vergönnt gewesen. Stattdessen endet dieser Roman im Krankenhaus. Spannend ist es zu lesen, wieviel Kraft doch der Beruf als Richterin kostet und wie die Liebe im Leben doch nur einen Ausgleich leistet.

Überzeugend finde ich, wie ihr Freund und Mann als Anwalt noch eine andere Facette der Justiz zum Vorschein bringt, die von Thirzas Karriere nicht berührt wurde. Ein wenig zu ausführlich war mir das literarische Hobby von Max. Eine halbe Seite von Zitaten hätte nicht sein müssen.

Es überwiegen aber dennoch die Einblicke in den Richteralltag. Allein schon das Kammersystem an deutschen Gerichten mit drei verschiedenen Richtern war mir nicht bekannt. Mir gefällt auch, dass die Geschichte der Justiz, insbesondere Minister Radbruch, der in der Weimarer Republik Frauen als Richterin erlaubte.

Was ich mir schon immer dachte, hier aber erstmals lese, ist die Dynastie, die Juristenfamilie bilden.

Das Buch liegt zwischen 4 und 5 Sternen. Mein Urteil fällt in dubio pro reo.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für