Nicht lieferbar

Stéphane Heuet

Gebundenes Buch

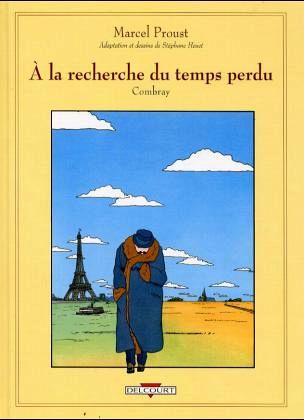

À la recherche du temps perdu - Combray

Du côté de chez Swann

Vorlage: Proust, Marcel

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

À la recherche du temps perdu - Combray

Marcel Proust, geb. am 10. Juli 1871 in Auteuil, starb am 18. November 1922 in Paris. Sein siebenbändiges Romanwerk 'Auf der Suche nach der verlorenen Zeit' ist zu einem Mythos der Moderne geworden. Eine Asthmaerkrankung beeinträchtigte schon früh Prousts Gesundheit. Noch während des Studiums und einer kurzen Tätigkeit an der Bibliothek Mazarine widmete er sich seinen schriftstellerischen Arbeiten und einem nur vermeintlich müßigen Salonleben. Es erschienen Beiträge für Zeitschriften und die Übersetzungen zweier Bücher von John Ruskin. Nach dem Tod der über alles geliebten Mutter 1905, der ihn in eine tiefe Krise stürzte, machte Proust die Arbeit an seinem Roman zum einzigen Inhalt seiner Existenz. Sein hermetisch abgeschlossenes, mit Korkplatten ausgelegtes Arbeits- und Schlafzimmer ist legendär. 'In Swanns Welt', der erste Band von Prousts opus magnum, erschien 1913 auf Kosten des Autors im Verlag Grasset. Für den zweiten Band 'Im Schatten junger Mädchenblüte' wurde Proust 1919

mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Die letzten Bände der Suche nach der verlorenen Zeit wurden nach dem Tod des Autors von seinem Bruder herausgegeben.

mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Die letzten Bände der Suche nach der verlorenen Zeit wurden nach dem Tod des Autors von seinem Bruder herausgegeben.

Produktdetails

- Marcel Proust, À la recherche du temps perdu 1

- Verlag: Delcourt

- Nachdr.

- Seitenzahl: 71

- Erscheinungstermin: 26. November 2001

- Französisch

- Abmessung: 314mm x 232mm x 13mm

- Gewicht: 684g

- ISBN-13: 9782840552185

- ISBN-10: 2840552183

- Artikelnr.: 08044908

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

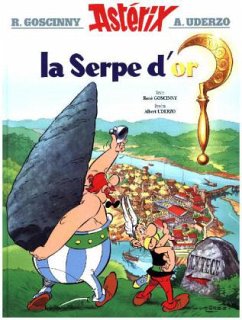

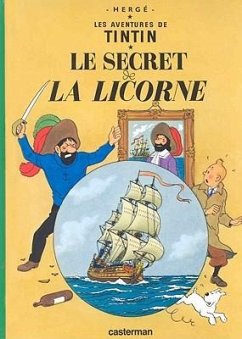

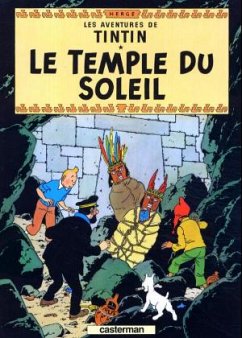

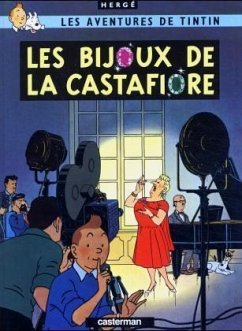

Andere Kunden interessierten sich für