Als Tengo seinen komatösen Vater im Krankenhaus besuchen will, findet er in dessen Krankenbett eine "Puppe aus Luft" vor, die ein Abbild Aomames als junges Mädchen in sich birgt. Er greift nach ihrer Hand, und eine unsichtbare Verbindung entsteht. Fortan wartet Tengo darauf, der Puppe nochmals zu begegnen, doch vergebens. War das Signal nicht stark genug, um die zwischen Leben und Tod schwankende Aomame zu retten? Unterdessen setzt die gefährliche Sekte alles daran, um den Mord an ihrem >Leader< aufzuklären. Aomames Spur wird von einem so unheimlichen wie unangenehmen Agenten aufgenommen. Er ermittelt mit tödlicher Präzision, doch schließlich bringt er mehr in Erfahrung, als gut für ihn ist ... Im dritten Teil des Epos beweist Murakami erneut aufs Eindrucksvollste, dass sich die Schraube des gnadenlos packenden Erzählens immer noch etwas weiter drehen lässt. Auch die jüngste Episode seines größten Werks wird Sie mit dem Wunsch zurücklassen, diese unfassbare Geschichte möge niemals enden.

Von der einen Realität in die andere nehmen Sie am besten die Autobahn: Haruki Murakamis vorläufiger Abschluss seines gewaltigen Romanprojekts "1Q84".

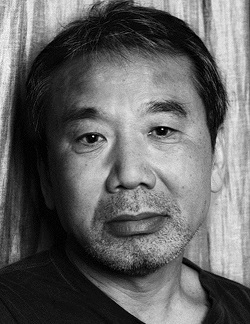

In seiner japanischen Heimat bezeichnet man Haruki Murakami (nicht immer freundlich) als den westlichsten unter den einheimischen Literaten. Und bei uns gilt der Autor zwar als Exot, aber als einer, der uns die enigmatische japanische Kultur zugänglich macht. Beides ist ein Irrtum, allerdings jeweils ein hochproduktiver. Er führt diesen Büchern Leser zu, die sich ansonsten wohl hätten abschrecken lassen: in Japan die Avantgardisten, im Westen die Traditionalisten.

Nehmen wir als Beispiel Murakamis neuestes Buch: den dritten Teil von "1Q84", seines gewaltigen Romanzyklus, dessen erste beide Teile genau vor einem Jahr zu einem Band zusammengefasst auf Deutsch erschienen sind (F.A.Z. vom 16. Oktober 2010). Darin zieht Murakami in der Tat alle Register dessen, was man gern postmodernes Erzählen nennt - nicht zuletzt dadurch, dass "1Q84" auch die Geschichte seiner eigenen Entstehung als Roman im Roman ist. Aber die angeblich westlich beeinflusste Multifokussierung von Fiktion ist in der japanischen Literatur ein altes Prinzip. Man denke nur an das Gründungswerk epischen Erzählens in Japan, das "Heike Monogatari", jene im vierzehnten Jahrhundert niedergeschriebene Schilderung des Kampfs zwischen den historischen Clans der Taira und Minamoto. Darin wird - als ein buddhistisches Erfordernis - die Rezeption des Erzählten von den Figuren bereits mitgedacht: Sie arbeiten am Mythos ihrer selbst. Nichts anderes tun Murakamis Figuren, zumal in "1Q84".

Und was lehrt dieser Riesenroman über Japan und die Japaner? Nichts Konkretes, denn Murakami siedelt das Geschehen in einer Parallelwelt an, die von seiner Protagonistin Masami Aomame mit "1Q84" bezeichnet wird - Q steht darin für "question mark", Fragezeichen, ist aber im Japanischen auch homonym zum Zahlwort "9". Durch das Verlassen des realen Tokio des Jahres 1984, das Aomame unfreiwillig dadurch vollzieht, dass sie eines Tages während eines Staus auf der Autobahn Nr. 3 ihr Taxi verlässt und die Hochstraße über eine kleine Treppe verlässt, die sie in die Parallelwelt führt, wird jedes im Folgenden erzählte Ereignis phantastisch. Dieser Trick erlaubt es Murakami, noch mehr als in seinen elf früheren Romanen Verhaltensweisen zu schildern, die eben nicht spezifisch japanisch, sondern im emphatischen Sinne menschlich sind.

Nie triumphierte etwa die Liebe bei Murakami auf so bedingungslose Weise wie in der Beziehung zwischen der dreißigjährigen Kampfsporttrainerin und Auftragsmörderin Aomame und dem gleich alten Schriftsteller Tengo Kawana. Dabei kamen die beiden in den tausend Seiten der ersten beiden Teile nicht ein einziges Mal zusammen, seit sie sich als bereits verliebte zehnjährige Klassenkameraden 1964 aus den Augen verloren hatten. Aber diese lange Wartezeit aufeinander kompensiert die Handlung von Teil 3 nun kräftig. Sie erweist sich als teleologisch: "Wir sind auf diese Welt gekommen, um uns zu begegnen." Das letzte Kapitel ist dann sogar "Aomame & Tengo" überschrieben, während ansonsten immer nur jeweils aus dem Fokus einer Person erzählt wird. Und wurde zuvor sehr entbehrt und geschmachtet, geht es dann auch körperlich zur Sache.

Die offenherzige Schilderung von Sexualakten hat bei Murakami Tradition. Damit hatte er immerhin im Jahr 2000 die Originalbesetzung des "Literarischen Quartetts" gesprengt. Sigrid Löffler wollte nach einer Auseinandersetzung mit Marcel Reich-Ranicki über die von ihr geschmähten, von Reich-Ranicki aber verteidigten Sexualdarstellungen im Roman "Gefährliche Geliebte" nicht mehr länger Teil der Sendung sein. Immerhin kam durch diesen Streit erst heraus, dass der DuMont Verlag Murakamis Bücher nicht aus dem japanischen Original, sondern auf Grundlage der englischen Übersetzungen ins Deutsche bringen ließ. Das hat sich seitdem geändert, und Ursula Gräfe findet bei "1Q84" den richtigen sachlichen Ton für das hochpathetische Geschehen. Auch dieses scheinbare stilistische Paradox passt übrigens zum Klischee des angeblich so westlichen Schriftstellers Murakami.

Er selbst dagegen verwahrt sich gegen jede Festlegung als japanisch oder westlich: "Ohne Zweifel sind die Weisen, wie man denkt oder eine Landschaft betrachtet, durch eine Kultur geprägt. Aber ich glaube nicht, dass die Aufdeckung solcher Differenzen dermaßen wichtig ist", hat er einmal ausgeführt. Und doch ist Murakami nicht nur seiner für einen Japaner beispiellosen weltweiten Popularität wegen ein Exponent der heimatlichen Gesellschaft und Kultur: Er ist ihr Pathologe, der beide seziert, ihnen unter die Haut geht, wie es kein anderer japanischer Schriftsteller getan hat. Ihn interessieren unter der wimmelnden Oberfläche des großstädtischen Lebens die wahren Lebensadern und Nervenbahnen, die Unterwelt im buchstäblichen wie übertragenen Sinne mit ihren Verbindungen, die von außen betrachtet zufällig anmuten, aber in Wahrheit das Geschick all der kleinen Menschenwesen lenken, die da so eifrig um sich selbst zu kreisen scheinen.

In der Welt unter der Oberfläche von Tokio gibt es eine geheimnisvolle Sekte, an deren Spitze ein unförmiger Prophet, der "Leader", steht, dessen Gabe der Hellsicht nicht nur das Geschehen in 1Q84 umfasst. Aomame bringt ihn schon im zweiten Teil des Romans um, doch seine Macht reicht noch weit in den nun erschienenen dritten hinein - durch seine Gefolgsleute, die den Tod ihres Führers zu rächen versuchen, wie durch seine Vorhersagen, die zu Leitfäden von Aomames Handeln werden.

Dass "1Q84" mit seinem dritten Teil nun insgesamt neun Monate Handlungszeit abdeckt, ist natürlich kein Zufall. Schon vor einem Jahr waren die Anspielungen auf Geburt und vor allem Wiedergeburt offenkundig. Die Auserwähltheit des Liebespaares wird durch das stärkste Symbol verdeutlicht, dass die religiöse Überlieferung kennt, und Murakami gelingt es furios, hier das christlich-individuelle Moment mit dem shintoistischen von der potentiellen Beseeltheit aller Dinge zu vereinen. Über die little people, eine dunkle Macht, die eher in den Träumen als in der Wirklichkeit agiert, kommen zudem dämonologische Elemente in den Roman, doch angesichts der dominanten Liebesthematik bleiben sie diesmal erstaunlich reduziert.

Und doch gibt es ein Gegengewicht zur schieren Harmonie. Als neue dritte Hauptfigur etabliert Murakami den Handlanger Ushikawa, der im Auftrag der Sekte Aomame verfolgt. Ein Drittel aller Kapitel ist seiner Geschichte gewidmet, womit die strenge Dichotomie von Teil 1 und 2, die nur zwischen Aomame und Tengo unterschieden, nunmehr entfällt. Der Roman bekommt dadurch eine neue Ausrichtung, die verhindert, dass alles zu glatt auf den Höhepunkt des Wiedersehens der beiden Liebenden zusteuert. Und Ushikawa gehört denn auch die stärkste Szene des dritten Teils - wie im Buch des vergangenen Jahres ist es ein Mord.

Der wird aber im Gegensatz zum Tod des Sektenführers diesmal in einer grausamen Kälte geschildert, die nichts vom sonst in "1Q84" herrschenden Prinzip des "mono no aware" hat, jener spezifisch japanischen Trauer über die Vergänglichkeit der Welt, die aber immer auch im Pathos dieses Untergangs noch nach Schönheit sucht. Murakami führt in allen seinen Büchern vor, was wir verlieren, wenn wir leben und lieben. Aber was für ein Gewinn die Lektüre dieser Bücher ist, das beweist der dritte Teil von "1Q84" noch einmal exemplarisch. Dass der Roman uns mit manchen offenen Fragen, die sich schon im vergangenen Jahr bei Erscheinen der ersten beiden Drittel gestellt hatten, weiterhin allein lässt, weckt Hoffnung darauf, dass Murakami mit diesem Stoff, seinem größten bisher, noch gar nicht fertig ist.

ANDREAS PLATTHAUS.

Haruki Murakami: "1Q84". Buch 3. Roman.

Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. DuMont Literaturverlag, Köln 2011. 575 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Wenn Haruki Murakami seinen Roman weiter fortsetzen möchte, was Burkhard Müller stark annimmt, wünscht er sich die alte Rasanz zurück. Die Spannung verpufft bei diesem dritten Teil doch allzu schnell, weil einfach nichts weltbewegend Neues geschehen will in der skurrilen Liebesgeschichte zwischen Tengo und Aomame, abgesehen davon, dass sie sich endlich kriegen, aber das hat für Müller nach so langer Zeit dann auch etwas von altem Käse. Das Ganze dehnt sich also so hin, und der Rezensent gähnt so dahin, und manchmal weckt ihn eine neue, wie immer schön eigenwillig gestaltete Figur, ein Nebenschauplatz, aber das war's auch schon. Die wundervolle Verbindung aus Thriller und Magie, für die Müller Murakami so schätzt, sie zerlegt sich hier leider selbst.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Murakami bricht mit beinah allen Gepflogenheiten hochliterarischer Raffinesse und schreibt einen meisterhaften Kolportageroman, dessen kalt kalkulierter Sentimentalität man sich kaum entziehen kann. Der japanische Weltautor führt uns mit List und Spielfreude in eine mit kostbaren Versatzstücken westlicher und christlicher Mythen, Melodien und Motiven reich verzierte Ersatzwelt." DIE ZEIT "Murakami hat seinen schönsten Liebesroman erschaffen, eine spannende, fantastische Erzählung und eine zauberhafte Philosophie der Liebe." BÜCHER "Im vorläufigen Abschluss seines gewaltigen Romanprojekts zieht Murakami alle Register dessen, was man gern postmodernes Erzählen nennt (...) "Nie triumphiert die Liebe bei Murakami auf so bedingungslose Weise." FAZ "Sogwirkung garantiert (...) Bestsellerverdächtig" FREUNDIN DONNA "Wer als Leser erst einmal in Murakamis Welt gelandet ist, entkommt ihr nie mehr ganz." BUCH JOUNAL "Es passiert gewohnt (und gewohnt gut erzählt) viel Unerklärliches uns Mystisches - mit dramatischen Entwicklungen. Suchtfaktor: hoch!" WIENERIN "Obwohl brachial durch alle Genres gezogen, erweisen sich seine Helden auch diesmal als robust." WELT "Virtuos wie immer zieht uns der japanische Kultautor in sein enigmatisches Universum und gönnt uns bis zur letzten Seite keine Atempause." SONNTAGSZEITUNG "Sogwirkung garantiert!" FREUNDIN DONNA "In seinem Opus Magnum "1Q84" entwirft der japanische Bestsellerautor Haruki Murakami eine faszinierende Parallelwelt." BUCHREPORT "Bizarr, dunkel, schön - ein Buch für die Herbsttage der Seele." ANNABELLE "So wollen wir das!" FRANKFURTER RUNDSCHAU "[...] ein weiterer Mosaikstein dieses Buches, das sich liest wie ein klirrend kalter, strahlend blauer, kaum endenwollender Wintertag." NÜRNBERGER ZEITUNG "Murakami vermischt eine Prise Kafka mit der Bitterkeit Dostojewskis und einem Schuss shakespearscher Liebesromantik. Ein unwiderstehlicher Roman, den man nur schwer aus der Hand legen kann." HANDELSBLATT.COM

"Sämtliche Register des Erzählens (...) Murakami ist in formaler Hinsicht zweifelos einer der gewieftesten Erzähler, den wir haben und 1Q84 diesbezüglich sein Meisterwerk. Wie hier Topoi und Strukturen aus Literatur, Religion und Musik vermischt werden, wie die Perspektiven gewechselt, die Zeiten miteinander verschliffen werden, das hat man noch nie gelesen." FAZ "Murakami galt dieses Jahr als einer der Kandidaten für den Nobelpreis. Es ist schade, dass er ihn nicht bekommen hat (...) "Murakami weiß seine Geheimnisse zu bewahren. Aber es sind, kraft seiner tiefen Humanität, Geheimnisse für die ganze Welt." SZ "Eine beeindruckende Reflexion über Gewalt und Religion, verhüllt in ein schillerndes Erzählpanorama". SPIEGEL "Eine Liebesgeschichte zweier Menschen, die einander fehlen (...)die beiden könnten zu Romeo und Julia unseres Jahrtausends werden (...)Nicht nur in quantitativer Hinsicht ein Opus Maximum". DIE (literarische) WELT "Murakami ist einer der wenigen Großschriftsteller, die über die Liebe noch so schreiben, als könne sie einen erlösen." WAMS "Ein Hochgenuss." COSMOPOLITAN "Ein großes, freundlich protzendes Feuerwerk der Einfälle." STERN "Gewalt und Liebe: ein komplexes Werk" KULTURSPIEGEL "Ein ebenso verstörendes wie großartiges Buch, das federleicht in Abgründe führt." NEON "So suggestiv wie in seinem neuen Roman 1Q84 hat Haruki Murakami lange nicht mehr geschrieben. [...] Tengo und Aomame heißen sie, die Helden Haruki Murakamis [...], und sie sind der schöne Trost für Menschen mit vorübergehender bis anhaltender Orientierungsschwäche. [...] Es wäre zu schön gewesen, wenn Haruki Murakami den Nobelpreis bekommen hätte." TAZ "Die ersten Kritiken gab es vorab von den mehr oder weniger lieben Kollegen. Denn Seite für Seite durften sich deutsche Autoren den neuen Murakami vorknöpfen und das beträchtliche Epos noch vor der Veröffentlichung in Deutschland auszugsweise via Internet begutachten. [...] Der Umfang des Romans, sein Titel, der Werbegag und der japanische Verkaufserfolg - das alles sind Eigentümlichkeiten, die zu diesem Buch passen. Denn der neue Roman des Nobelpreiskandidaten Haruki Murakami ist das vielleicht merkwürdigste Buch dieses Jahres, eine Mischung aus Fantasy und Krimi, es ist absurd und spannend, ein schillerndes Abbild vom Chaos unserer Welt. [...] Dieses Buch ist ungeheuerlich, unvergleichlich [...]." RHEINISCHE POST "Dass die Lektüre von Murakami-Texten Spaß macht, unterhält und - wie es japanische Leser häufig behaupten - sogar entspannt oder therapiert, sei hiermit bestätigt." NEUE ZÜRCHER ZEITUNG "Fantastisch!" EMOTION "Ein Märchen aus unserer Zeit, balanciert scharf zwischen Kitsch und Kälte und trifft den magischen Ton wohliger Traurigkeit, der süchtig macht." DIE ZEIT "1Q84 ist großartig in seiner Dramaturgie und Komposition. Wie ein langer Sommertag, der mit einer zarten Morgenröte beginnt, den erwachenden Vögeln, deren Gesang wie eine Verheißung klingt, und der doch bereits zu Beginn von einer dunklen Ahnung begleitet wird und an dessen Ende ein vernichtendes Unwetter heraufzieht." NDR "Ein Mix aus "Lost", "Twin Peaks" und "Alice im Wunderland" - und ein Feuerwerk an Einfällen." MYSELF "Konstruiert wie eine Komposition von Bach." HAIDE TENNER, SPECTRUM/DIE PRESSE "Einfach grossartig!" Ueli Walther, SCHWEIZER ILLUSTRIERTE "Der Roman '1Q84', in dem zu den spannenden Charakteren plötzlich auch noch geheimnisvolle Signale aus einer anderen Welt mit zwei Monden kommen, hat mich total gefesselt." Christiane Winter, DB MOBIL