»Wer in diesem Land niemanden getötet hat, der hat keine Zukunft.« Atemberaubend, erschütternd, fesselnd! »Ich wuchs in einer marxistischen Kommune in Bogotá auf. Doch die Träume von der Revolution platzten, nicht zuletzt wegen amouröser Verstrickungen. Das Leben draußen auf der Straße lockte mit Salsa, Mädchen und kleineren Überfällen. Irgendwann wagten wir uns an größere Geschäfte. Aber die Drogenmafia kennt keine Gnade, und als immer mehr meiner Freunde getötet wurden oder verschwanden, mußte auch ich fliehen. Damit begann meine Wanderschaft durch Kolumbien, auf der ich philosophierenden Drogenhändlern, geschäftstüchtigen Marionettenspielern und freundlichen Mördern begegnet bin. Genausowenig wie ich die Frauen verstehe, die mir immer nur Unglück bringen, begreife ich, wie dieses Land funktioniert, wer auf welcher Seite steht und wo mein Platz ist.«Dem magischen Realismus von García Márquez' Hundert Jahre Einsamkeit setzt Sergio Álvarez mit 35 Tote einen kraftvollen Roman entgegen, der die jüngere Geschichte Kolumbiens genauso drastisch realistisch wie unterschwellig humorvoll erzählt.

Lust als Strategie des Überlebens: Der Roman "35 Tote" von Sergio Álvarez ist die epische Chronik eines halben Jahrhunderts Bürgerkrieg in Kolumbien, die das barocke Vanitas-Motiv ins Gegenteil dreht. Nur der Genuss des Augenblicks erlaubt Seligkeit.

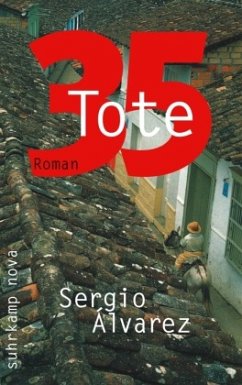

Schon der Buchdeckel verspricht ein Gemetzel. "35 Tote" steht dort in blutroten Lettern. Schlägt man den Roman von Sergio Álvarez auf, erweist sich der ohnehin reißerische Titel als Euphemismus. Bereits auf der ersten Seite hat eine bloße Randfigur, der Bandit Botones, "in Kolumbien gut dreihundert arglose Menschen" ermordet, und auf den folgenden vier Seiten wird er in Bogotá ein fünfstündiges Blutbad unter einer militärischen Spezialeinheit anrichten. Da schreibt man erst das Jahr 1965. Das Epos der Gewalt, das der Leser über die Jahrzehnte mitverfolgen wird, hat gerade einmal seinen Anfang genommen - und sein Erzähler ist noch nicht geboren.

Genaugenommen verdankt dieser dem Botones-Blutbad seine Existenz. Unter den gefallenen Soldaten findet sich auch der Verlobte seiner Mutter. Aus Wut über ihre sinnlos gehütete Jungfräulichkeit gibt die sich daraufhin einem beliebigen Verehrer preis, dem Besitzer eines Baulagers mit dem emblematischen Namen "El Porvenir", was so viel heißt wie "Die Zukunft". Die allerdings ist düster. Als ob das Morden von Botones mit seinem Tod nicht ein Ende genommen hätte, stirbt die Schwangere bei der Geburt, begeht der durch Suff und Verzweiflung bald bankrotte Vater Selbstmord. Zurück bleibt der Erzähler. Obwohl er es zeitlebens nie übers Herz bringen wird, einen Menschen umzubringen, ist sein Lebensweg seit früher Kindheit an von Blut getränkt. Genau das ist sein Problem. Denn wie er erkennen muss: "Wer in diesem Land niemanden getötet hat, der hat keine Zukunft." Und damit meint er nicht das Geschäft seines Vaters.

Wer 1965 in Bogotá geboren ist, wird wie von selbst zur Emblemfigur seines Landes: Kind des Umbruchs, des Augenblicks, da die erste Welle des Bürgerkriegs - der violencia, die 1948 mit dem Mord am politischen Hoffnungsträger Gaitán begann - ihre "klassische" Epoche beendet. Der in Kolumbien seit dem neunzehnten Jahrhundert fast zur Nationalfolklore gehörende Kampf zwischen Konservativen und Liberalen weitet sich ins Unübersichtliche. 1965 proben die Guerrilla-Heere ELN und Farc ihre ersten Einsätze. Zwei Jahrzehnte später mündet das in der blutigen Erstürmung des Justizpalastes an der Plaza de Bolívar. Es ist der Auftakt eines Kriegs mit multiplen Fronten, zwischen staatlicher Armee, untereinander konkurrierenden Guerrillas, paramilitärischen Contraguerrillas und den Privatheeren der Drogenbarone, in dem die ideologischen Fronten und Allianzen immer diffuser werden. Nur eines behält stets dieselbe Farbe: das Blut der Unschuldigen. Sie bilden das größte Heer dieses sinnlosen Schlachtfelds.

Den für Außenstehende in seiner grausamen Komplexität oft unverständlichen Prozess macht Sergio Álvarez einfach greifbar: durch seinen Protagonisten, der in seinem schlichten Gemüt noch weniger von den Verstrickungen der Geschichte versteht als ein uneingeweihter Leser. Hinterwäldlerisches Waisenkind, eine Art Simplicissimus der neuen Welt und der modernen Zeiten, sucht er schlichte Bedürfnisbefriedigung - er tanzt gern, liebt Boleros und vor allem schöne Frauen. Doch dabei stolpert er in fast alle sozialen Ambiente seines Landes - um überall von neuem auf die Nase zu fallen. In der Obhut seiner Tante, einer progressiven Gymnasiallehrerin, wird er in eine vermeintliche Arbeiter-und-Bauern-Kommune hineingebracht, die tatsächlich von Spenden aus dem Großbürgertum lebt. Für einen Heranwachsenden geradezu paradiesisch: "Ich lebte in einer Traumwelt, in einer Art kommunistischem Disneyland, in dem die Realität aus Fabeln bestand, aus heldenhaften Persönlichkeiten, blutigen Banditen, und es fehlte nicht einmal der reiche Onkel." Doch die Spaßguerrilla, in der Machogehabe und Liebeshändel stärker im Vordergrund stehen als Marx und Lenin, zerbricht an der eigenen Inkohärenz ebenso wie an der diktatorischen Gewalt des Polizeiapparats.

Über Ausflüge ins Milieu der Kleinkriminellen bis zum Aktivismus in einer Studentenbewegung, deren Ideale in der Allianz mit der Drogenmafia enden, über das Ashram einer hinduistisch angehauchten Sekte, Karrieren als fahrender Puppenspieler und Handlanger eines korrupten Baulöwen landet der einfältige Held schließlich in den Reihen derer, die er am meisten verabscheut: der rechten Paramilitärs, die ihn unversehens zum Auftragskiller an seinem ehemaligen Kommunen-Mentor abrichten wollen. Zum Verhängnis wird ihm jedoch die Liebe.

"35 Tote" ist ein Anti-Bildungsroman, in dem der einzige Erkenntniszugewinn des Helden in kontinuierlicher Desillusion besteht. Es ist die Chronik eines geschundenen Landes, in dem gerade die Anspruchslosen, die nur ihr kleines Glück im Privaten suchen, am brachialsten von den Wirren der Geschichte getroffen werden. Dennoch hebt sich Álvarez' Erzählen von den - in den letzten Jahren zum verkaufsträchtigen Genre avancierten - lateinamerikanischen Gewaltromanen und "Narconovelas" ab. Trotz aller Finsternis bewahrt der Tonfall stets eine Sinnlichkeit und Leichtigkeit mit großen humoristischen Qualitäten und burlesk anmutenden, dabei aber nie ins Vulgäre entgleitenden Szenen. In die Haupthandlung sind immer wieder episodische Zwischenspiele anderer Figuren eingeflochten. So wird der Bericht des Helden zum Teil eines polyphonen Panoramas. Statt mit Titeln sind die Kapitel mit Liedzeilen aus Boleros, Salsa- und Vallenato-Hits überschrieben. Der Rhythmus der Musik dominiert auch die Sprache, und diese Vitalität des Erzählens und der Figuren, durch die Übersetzung von Marianne Gareis lebendig ins Deutsche transportiert, bietet den Grundakkord des Romans, den auch die Geschützsalven des Bürgerkriegs nicht übertönen können.

Lebenslust als letzte Überlebensstrategie: Hier ist das barocke Vanitas-Motiv umgekehrt. Der Genuss des Augenblicks ist die einzig erreichbare Seligkeit. Wer das, was ewig ist, betrachten will, hat den Kürzeren gezogen. Während des Gemetzels gleich zu Beginn fleht die Mutter des Erzählers die Jungfrau an, Botones am Morden zu hindern. Vergeblich. Auch die Heiligen stehen auf verlorenem Posten: "Im Lärm der pfeifenden Kugeln, Kanonen, Panzer- und Flugzeugmotoren hörte Botones die Anweisungen der Jungfrau von Chiquinquirá nicht." Wenn Gott einem Sterblichen dennoch durch ein Wunder zur Seite tritt, ist es sein Verderben, wie eine parodistisch eingestreute Anti-Legende eines Unverletzbaren bezeugt, dem die Gottesgabe nur zu Elend und sozialem Stigma gereicht.

Kraft und Intelligenz dieser Konzeption lassen oft darüber hinwegsehen, dass der Roman im Detail etwas unfertig wirkt. Wie der Autor im Nachwort bekennt, war er froh, überhaupt bis zum Ende gekommen zu sein. Doch die Unvollkommenheit hat auch einen Reiz. Vor allem Dingen spricht aus "35 Tote" auf jeder Seite eine Erzähllust, die nie bloß naiv ist; sie umgeht geschickt alle magisch-realistischen und fabulierenden Versatzstücke des früheren Lateinamerika-"Booms". Eine authentische Freude am Epischen, wie sie in dieser ungebrochenen Form selten zu finden ist.

FLORIAN BORCHMEYER

Sergio Álvarez: "35 Tote". Roman. Aus dem Spanischen von Marianne Gareis. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2011. 546 S., br., 14,95[Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Florian Borchmeyer warnt vor: Die 35 Toten des Titels sind eine heillose Übertreibung. Die Leser dieses Romans über den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in Kolumbien müssen sich auf einiges mehr gefasst machen. Doch Rezensent Borchmeyer hat sich mitreißen lassen, in epischer Breite erzählt Sergio Alvarez vom ewigen Kampf um die Macht, den Konservative und Liberale in Kolumbien nicht an den Wahlurnen ausfechten, sondern im Dschungel, mit Guerilla-Truppen, Paramilitärs, Armee und den Heere der Drogenbarone. Dass die Reaktion der Bevölkerung auf diesen unaufhörlichen Gewaltzyklus und ihre einzige Überlebenstechnik in einer geradezu barocken Lebenslust besteht, haut Borchmeyer um, der "Kraft und Intelligenz" dieses Romans preist, der höchstens in manchem Detail etwas unfertig wirke.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Der Rhythmus der Musik dominiert auch die Sprache, und diese Vitalität des Erzählens und der Figuren ... bietet den Grundakkord des Romans.« Florian Borchmeyer Frankfurter Allgemeine Zeitung 20120112