Nicht lieferbar

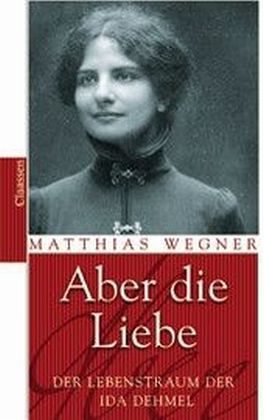

Aber die Liebe

Der Lebenstraum der Ida Dehmel

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Als eigensinnige und viel besungene Gefährtin des Jugendstildichters Richard Dehmel ging sie in die Geschichte ein und wurde - fast - mit ihm vergessen: Ida Dehmel. Matthias Wegner zeichnet mit dem Leben der deutschen Jüdin ein dramatisches Schicksal zwischen dem 19. Jahrhundert und dem Nationalsozialismus nach. Er entwirft das brillante Porträt einer faszinierenden Frau, die ihre Kreativität in den Dienst anderer stellte und sich dennoch ihre Autonomie bewahrte. Eine Geschichte, die sich erregend und so reich an Überraschungen liest wie der Roman einer Epoche.