Afropessimismus

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

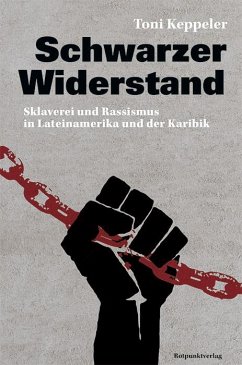

Wie erklärt sich die brutale Alltäglichkeit der Gewalt gegen Schwarze Menschen? Warum bestimmt die Geschichte der Sklaverei ihre Erfahrungen bis heute? Wie kommt es, dass Rassismus jeden Aspekt des sozialen, politischen und geistigen Lebens berührt? Frank B. Wilderson III begegnet diesen Fragen in einer Weise, die so komplex ist wie unsere Verstrickungen in sie: Teils einschneidende Analyse, teils bewegendes Memoir, zeugt »Afropessimismus« davon, was es heißt, Schwarz - und das heißt für Wilderson immer zugleich, kein Mensch - zu sein. Er schildert eine nur scheinbar idyllische Kindhei...

Wie erklärt sich die brutale Alltäglichkeit der Gewalt gegen Schwarze Menschen? Warum bestimmt die Geschichte der Sklaverei ihre Erfahrungen bis heute? Wie kommt es, dass Rassismus jeden Aspekt des sozialen, politischen und geistigen Lebens berührt? Frank B. Wilderson III begegnet diesen Fragen in einer Weise, die so komplex ist wie unsere Verstrickungen in sie: Teils einschneidende Analyse, teils bewegendes Memoir, zeugt »Afropessimismus« davon, was es heißt, Schwarz - und das heißt für Wilderson immer zugleich, kein Mensch - zu sein. Er schildert eine nur scheinbar idyllische Kindheit in einem weißen Vorort von Minneapolis, die politisierten 1970er- und 1980er-Jahre, seinen Aktivismus gegen die südafrikanische Apartheid und die Gewalt, die ihm als Wissenschaftler noch heute begegnet. Wildersons Aufmerksamkeit für die Verheerungen eines Schwarzen Lebens in einer weißen Welt zeigen, dass die Unterdrückung der Schwarzen kein Relikt der Vergangenheit ist. Vielmehr bildet sie die unhintergehbare Grundlage jedes Verständnisses von Kultur, Fortschritt und Subjektivität. Auch die unbestreitbaren Erfolge des Civil Rights Movements oder von Black Lives Matter konnten sie nicht grundlegend infrage stellen. Ausgangspunkt von Wildersons Denken ist deshalb die Ausweglosigkeit. »Afropessimismus« fragt, wie sich das Leben als versklavte Person überhaupt erzählen lässt: eine herausfordernde und notwendige Lektüre.