Alle meine Kleider

Arbeit am Auftritt

Herausgegeben: Hamilton, Anne

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

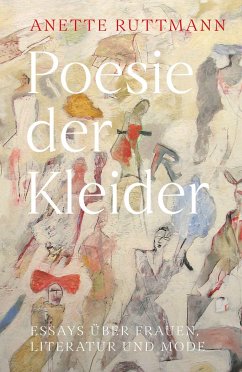

Vor gut 200 Jahren verabschiedeten sich die Männer weitgehend von der Mode; diese geriet zur - oft belächelten - Provinz der Frauen. Das Kleid vermittelte von nun an als Zeichensprache zwischen der Trägerin und ihrer Welt, es bot der Frau die Möglichkeit zur Selbstdarstellung.Einen letzten Aufschwung erlebte die Mode im Zuge der gesellschaftlichen Umbrüche der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Nicht ohne Wehmut erzählt Hannelore Schlaffer in eleganten, autobiographisch grundierten Essays von jenen Jahren, in denen Frauen mit dem Kleid einen politischen Auftritt wagten. Diesen...

Vor gut 200 Jahren verabschiedeten sich die Männer weitgehend von der Mode; diese geriet zur - oft belächelten - Provinz der Frauen. Das Kleid vermittelte von nun an als Zeichensprache zwischen der Trägerin und ihrer Welt, es bot der Frau die Möglichkeit zur Selbstdarstellung.

Einen letzten Aufschwung erlebte die Mode im Zuge der gesellschaftlichen Umbrüche der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Nicht ohne Wehmut erzählt Hannelore Schlaffer in eleganten, autobiographisch grundierten Essays von jenen Jahren, in denen Frauen mit dem Kleid einen politischen Auftritt wagten. Diesen besonderen Moment bettet die Autorin ein in den Rückblick darauf, wie sich ihr Interesse für die Mode entwickelte. Sie beginnt bei der Erfahrung, die sie schon als Kind mit den Kleidern der Eltern machte, und endet mit dem Problem des Modeverhaltens im Alter.

Einen letzten Aufschwung erlebte die Mode im Zuge der gesellschaftlichen Umbrüche der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Nicht ohne Wehmut erzählt Hannelore Schlaffer in eleganten, autobiographisch grundierten Essays von jenen Jahren, in denen Frauen mit dem Kleid einen politischen Auftritt wagten. Diesen besonderen Moment bettet die Autorin ein in den Rückblick darauf, wie sich ihr Interesse für die Mode entwickelte. Sie beginnt bei der Erfahrung, die sie schon als Kind mit den Kleidern der Eltern machte, und endet mit dem Problem des Modeverhaltens im Alter.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.