Alle Türen, sind sie auf oder geschlossen? Die Operette würde immer behaupten: sie sind beides. Sie finden dort Flügeltüren, Tunnel und Tapetentüren, spukhafte Geistertüren und die Türen, die sich in der Welle auftun, um einen zu verschlingen und an ganz anderer Stelle abzuliefern. Nicht zu schweigen: von den Türen, die auf die Bühne gehen, Dielen, bevölkert mit Füchsen und Faunen, humanen und posthumanen Agenten, dem aufgekratzten Operettenchor. Die Kulissen stammen aus dem Hause Negativität&Ramsch und werden von Fasanen geschoben. Alles liegt offen da, das Licht ist silbern, die Tage überblenden, niemand verlässt den Raum.

Rinck lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die Frau als Mensch, die Unbeständigkeit der Wilden Seele, die Grand-Duchesse von Gerolstein, den Grand Pacific Garbage Patch und die allgegenwärtige Groteske der Grenzen und deutsche Dünnhäutigkeit.

Doch bei aller Ausgelassenheit geht es in ALLE TÜREN um die Grenze, den Ausschluss, das Wegerecht, die freie und die versperrte Passage. Das sind die Grenzen der Operette. Wer sich eben noch frohen Muts in den Strudel hineinwarf, wird jetzt von Plastikmüll umkreist und die Temperaturen steigen. Nicht zuletzt ist ALLE TÜREN eine tiefe Verbeugung vor Jacques Offenbach, der im Jahr 2019 seinen 200. Geburtstag feiert. Ein ruhigeres Schlusskapitel, das den Titel MERCI

trägt, gedenkt der Toten, bedankt sich und schnauft kräftig aus. Das könnte gerade noch gut gegangen sein.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Rinck lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die Frau als Mensch, die Unbeständigkeit der Wilden Seele, die Grand-Duchesse von Gerolstein, den Grand Pacific Garbage Patch und die allgegenwärtige Groteske der Grenzen und deutsche Dünnhäutigkeit.

Doch bei aller Ausgelassenheit geht es in ALLE TÜREN um die Grenze, den Ausschluss, das Wegerecht, die freie und die versperrte Passage. Das sind die Grenzen der Operette. Wer sich eben noch frohen Muts in den Strudel hineinwarf, wird jetzt von Plastikmüll umkreist und die Temperaturen steigen. Nicht zuletzt ist ALLE TÜREN eine tiefe Verbeugung vor Jacques Offenbach, der im Jahr 2019 seinen 200. Geburtstag feiert. Ein ruhigeres Schlusskapitel, das den Titel MERCI

trägt, gedenkt der Toten, bedankt sich und schnauft kräftig aus. Das könnte gerade noch gut gegangen sein.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Rezensentin Meike Fessmann lässt sich immer wieder gern ein auf die lyrische Welt der Monika Rinck, die wie keine Zweite Schwung, Kraft Witz, "Verlangen und eine kleine Portion Koketterie" mixt. Und doch muss die Kritikerin im inzwischen vierten Gedichtband der studierten Religionswissenschaftlerin und Sprachakrobatin Abnutzungserscheinungen feststellen: Das "Leuchten" ihrer Lyrik will sich in diesen "Gelegenheitstexten" nicht recht einstellen, mit Ausnahmen natürlich, wie Fessmann etwa mit Blick auf das Gedicht "Schnauf" vermerkt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Wir sind entfesselt: Monika Rinck erklärt ihre Poetik und dichtet in Jacques Offenbachs Manier.

Von Patrick Bahners

Einen bescheidenen Vorschlag unterbreitete Monika Rinck in ihrer Poetikvorlesung an der Universität Göttingen: Der Buchhandel möge Gedichtbände doch bitte nicht mehr hinter den Romanen einsortieren, sondern ins Sachbuchregal stellen, also dorthin, wo zwar kein zeitloser Ruhm winkt, aber der Lohn des Bestsellerautors erworben werden kann. Rinck kann vermelden, dass es diese Ordnung in der Los Angeles Public Library schon gibt. Dass Obdachlose dort ausdrücklich willkommen sind, illustriert in der Vorlesung Rincks kommunitaristische Idee des Lesens, die gerade nicht utopisch ist. Leser mögen einsam sein, aber nicht allein, kommen an Orten zusammen. "Die Anwesenheit vieler obdachloser Menschen verändert freilich die Atmosphäre in der Bibliothek, man könnte sagen: sie wird realistischer." Rinck sieht die Welthaltigkeit des Gedichts dadurch verbürgt, dass es sich nicht von selbst versteht, sondern der Deutung bedarf. Sie belegt die These mit einigen Interpretationen. Auch ein eigenes Gedicht traktiert sie, aus dem jüngsten Band "Alle Türen".

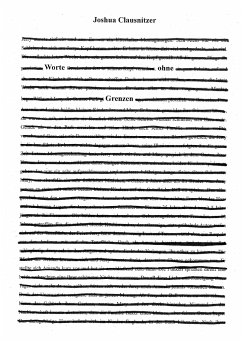

Wie wirbt sie in dieser Sammlung für ihr gattungspolitisches Postulat, die Dichter mit einem Begriff von Robert Gernhardt unter die Ernstmacher aufzunehmen? Indem sie ihr Metier schon in der Ouvertüre, dem Gedicht "Die reine Affirmation", und dann durchgängig mit dem schlechthin albernen und halbseidenen Genre der darstellenden Künste vergleicht, mit der Operette. "Auf die Bühne öffnen sich mit Kawatz acht Doppeltüren, / durch die ein Wirbel hereinstürmt, es ist das Ensemble." Das Bild des Bandtitels wird illustriert mit dem kurzfristigen Effekt technischer Meisterschaft: Gleichklang ist Überwältigung und Routine.

"Dass Operettenverschwörer singen, ist plausibel." Dieser Vers, kursiv gesetzt, ist ein Zitat, und anders als bei den meisten weiteren Stellen, die Rinck irgendwo herauskopiert und in ihre Gedichte eingeklebt hat, wird der Urheber im Text genannt: Karl Kraus. Die Zitate sind selbst wie Türen, die den Blick in literarische Parallelwelten freigeben. Der Witz des Satzes von Kraus liegt in der Erkenntnis, dass die Absurdität der Konvention ihre eigene Glaubwürdigkeit produziert. Alles, was in Operettenhandlungen passiert, ist unplausibel, und deshalb ist es plausibel, dass Operettenverschwörer etwas für das Gelingen ihrer konspirativen Pläne Unpraktisches tun, nämlich singen.

In der Vorlesung bemerkt Rinck über Wendy Treviso, von der sie ein Sonett mit dem Titelvers "A border, like race, is a cruel fiction" vorstellt, dass in den Gedichten ihrer aus Texas gebürtigen Kollegin für sie gerade die Lücken informativ gewesen seien. Namen, die sie nicht kannte, Stichworte, die ihr dunkel blieben - "ich schlug alles nach oder gab es ein ins Netz". Auch der Leser von "Alle Türen" wird sich dem Reiz des Nachschlagens hingeben. Im Aufsatz "Grimassen über Kultur und Bühne" von Karl Kraus findet man im Anschluss an die Beschwörung der singenden Verschwörer die Sentenz: "Der Gedanke der Operette ist Rausch, aus dem Gedanken geboren werden; die Nüchternheit geht leer aus."

Das taugt als Devise der Poetik Monika Rincks. Ihre Phantasie ist halluzinatorisch. Die Gedanken zu den philosophischen oder politischen Sachen sind Produkte von Assoziationen, die sich typischerweise aus dem Wortklang ergeben. Auch Wörter, die sich als Homonyme darstellen, wenn man sie lallend ausspricht oder ein paar Buchstaben verdreht, funktionieren wie Türen. Die schönsten Pointen stammen aus dem Wortspielhimmel. Das über das Kraus-Zitat versteckt eingeführte Thema des Rauschs wird explizit im vierten Gedicht, wo Rinck aus "der ersten Haschisch-Interpretation" Walter Benjamins die "große Empfindlichkeit gegen offene Türen" zitiert.

Der längste Abschnitt des Bandes trägt den Titel "Das Prinzip der Operette und seine Grenzen" und bietet im ersten Gedicht das urkomische Resümee einer idealtypischen Opéra bouffe von Jacques Offenbach, ein Pastiche des Gesamtwerks des Kölner Meisters, pünktlich zu seinem zweihundertsten Geburtstag. In der ersten Szene des zweiten Aktes "versammeln sich" die Mitwirkenden, "die Lyriklobby mit Broschüren" eingeschlossen, "am Strand vor Santa Monica Pier und kreisen Drogen". Die Autorin hat in Kalifornien an diesem Buch gearbeitet. Selbstheiligsprechung ist ein klassischer Effekt des Drogenkonsums, aber die berauschende Wirkung von Lyrikbroschüren kann der Leser von "Alle Türen" bestätigen.

Doch wie ist es um die Sachhaltigkeit der Lesefrüchte aus dem künstlichen Paradies bestellt? Gegen Käte Hamburger besteht Rinck in der Vorlesung darauf, dass "die verifizierende Prüfung des Gedichts zu seiner ästhetischen Qualität" gehöre. "Der große Plastikstrudel" behandelt ein Thema von weltumspannender Dringlichkeit, die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts der Meere. Hier bewährt sich eine Lehre, die Rinck in der Vorlesung anhand eines Gedichts des syrisch-palästinensischen Lyrikers Ramy Al-Asheq entwickelt, der seit 2015 in Deutschland lebt. "Was das Material angeht: Weg mit der falschen Anschaulichkeit, der gut gebauten Struktur, der Erwartbarkeit, der Indienstnahme von symbolischen nature-mortalen Details zur verschwiegenen Bestätigung des Vorgewussten."

Beim Thema der Vermüllung der Ozeane hätte das Motiv der toten Natur unwiderstehlich sein müssen, der Horror der Monstren, die sich den Plastikschrott einverleibt haben. Die Dichterin aber setzt sich selbst in Szene, als kritische Medienkonsumentin, die "erstmal sehen" will, was los ist. "Verwegen wie ich bin - stürz ich mich in den Strudel, / Strudel rein! Ich stürz mich, ruf ich, in den Strudel, Strudel rein!, / der wie eine Krankheit zwei Welten miteinander verbindet." Und schon haben wir uns in das Publikum einer Operette verwandelt, denn sofort folgt der Einsatz des Chores. "Tutti: Sie stürzt sich in den Strudel, Strudel rein!"

Hier handelt es sich um ein weiteres, diesmal verdecktes Zitat aus dem Offenbach-Aufsatz von Kraus. An diesem Echoeffekt aus dem "Pariser Leben" hebt Kraus hervor, dass die Devise eines Abenteuerlustigen "lauffeuerartig zu einem Bekenntnis der Allgemeinheit wird" - die "Summe von heiterer Unmöglichkeit" verschaffe Erholung "von den trostlosen Möglichkeiten des Lebens". Rincks Parodie setzt voraus, dass der Untergang der Menschheit im Strudel ihrer kontaminierten Abwässer sehr wohl möglich ist. Gleichfalls kein Ding der Unmöglichkeit ist das Bekenntnis der Allgemeinheit, die dieser Gefahr auf den Grund gehen will.

Das Gedicht, das dieses Spiegelverhältnis von globaler Katastrophe und globalem Protest zeigt, garantiert keinen Trost, doch es tut etwas, das Rinck in der Vorlesung einem Gedicht von Elke Erb bescheinigt: "Es erheitert." Die Kollegin zeigt, was sie kann, und ihr Können erscheint "endlich verwandelt in eine große Galoppade, die in Doppelpaaren, zu vieren in einer Reihe den großen Saal durchstürmt".

Diese Vision ist ebenfalls ein Zitat, ein mehrfach geschichtetes, sozusagen der dreifache Rittberger unter den Verweisfiguren. Auch im Gedicht "Am Abhang zelten" in "Alle Türen" zitiert Monika Rinck das Offenbach-Buch von Siegfried Kracauer, der den Musikkritiker Ludwig Rellstab zitiert. Rellstab, als Dichter der Hälfte der Vorlagen für Schuberts "Schwanengesang" in Erinnerung, verdammte den Cancan als Spektakel der Zügellosigkeit, aber Monika Rinck erkannte am Rhythmus seiner Prosa den heimlich Berauschten, so dass sie seine Worte unverändert in ihr Gedicht einbauen konnte.

Wie Offenbach montiert sie Vergessenes und Verworfenes. Was aus diesem poetischen Material entstanden ist, soll Sachbuch heißen, weil die Dichterin es den Lesern zur weiteren Bearbeitung überlässt. Wo Rellstab zurückschreckte vor Offenbachs Mänaden mit "halb entfesselt fliegendem Haar", da reißt Rinck uns mit. Zwanglos, wie sie am Ende der Vorlesung beteuert. "Das Gedicht lässt dem Leser, der Leserin alle Freiheit, es fesselt sie nicht! Das ist mir wichtig. Eher: Es entfesselt die Leserin, und den Leser dazu."

Monika Rinck: "Wirksame Fiktionen". Poetik-Vorlesung.

Wallstein Verlag, Göttingen 2019. 102 S., geb., 18,- [Euro].

Monika Rinck: "Alle Türen". Gedichte.

Kookbooks Verlag, Berlin 2019. 120 S., br., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main