-46%12)

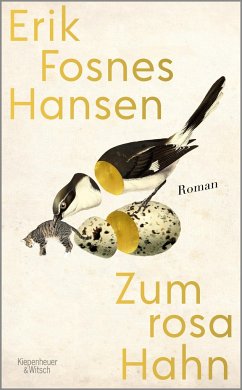

Alles in allem (Mängelexemplar)

'Ein großer Liebesroman, ein großer Bildungsroman ... ein absoluter Solitär.' (RBB Kulturradio)

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Gebundener Preis: 24,00 € **

Als Mängelexemplar:

Als Mängelexemplar:

12,89 €

inkl. MwSt.

**Frühere Preisbindung aufgehoben

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

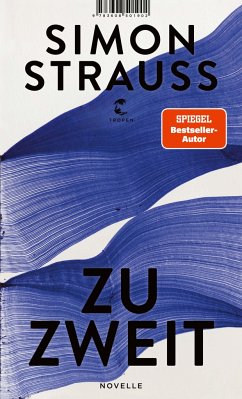

In manchen Nächten mag es einem vorkommen, als enthielten die erhabenen Landschaften der Nacktheit mehr Wahrheit als ganze Bibliotheken heiliger Bücher. Eine gewöhnungsbedürftige Einsicht für einen Theologiestudenten, der seit einer halben Ewigkeit an einer Dissertation schreibt und mit seiner Freundin in Berlin-Friedenau ein grundberuhigtes, an inneren und äußeren Spannungen armes Leben führt. Die idyllische Behaglichkeit nimmt jedoch ein Ende, als er auf einem Wittenberger Symposion auf die Künstlerin Katharina trifft, die den verschlafenen Theoretiker im Lauf einiger Wochen in ein ...

In manchen Nächten mag es einem vorkommen, als enthielten die erhabenen Landschaften der Nacktheit mehr Wahrheit als ganze Bibliotheken heiliger Bücher. Eine gewöhnungsbedürftige Einsicht für einen Theologiestudenten, der seit einer halben Ewigkeit an einer Dissertation schreibt und mit seiner Freundin in Berlin-Friedenau ein grundberuhigtes, an inneren und äußeren Spannungen armes Leben führt. Die idyllische Behaglichkeit nimmt jedoch ein Ende, als er auf einem Wittenberger Symposion auf die Künstlerin Katharina trifft, die den verschlafenen Theoretiker im Lauf einiger Wochen in ein Mysterium des sinnlichen Selbstverlustes und ein ganz leibhaftiges Offenbarungsgeschehen hineinzieht. Die Begegnung sprengt all seine Begriffe und lässt die alten Götter um ihn auferstehen. Abgestürzt in eigene und hauptstädtische Abgründe, vorbei an Neuköllner Esoterikerinnen, hedonistischen Subkulturen und anderen zeitgenössischen Routinen urbaner Selbstoptimierung, bahnt er sich einen spirituell-heiteren Erkenntnisweg bis ins griechische Delphi. Dort, in der Mitte der Welt, erwartet ihn Katharina.

Eine so sprachmächtige wie feinsinnige Annäherung an die Liebe und das Erotische, ein Roman von sinnlich-ironischer Leichtigkeit und gedanklicher Tiefe - ein Lobgesang auf die Zärtlichkeit.

Eine so sprachmächtige wie feinsinnige Annäherung an die Liebe und das Erotische, ein Roman von sinnlich-ironischer Leichtigkeit und gedanklicher Tiefe - ein Lobgesang auf die Zärtlichkeit.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.