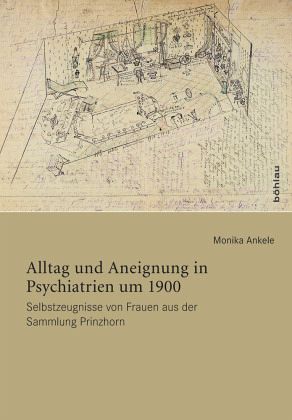

Alltag und Aneignung in Psychiatrien um 1900

Selbstzeugnisse von Frauen aus der Sammlung Prinzhorn. Diss.

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

39,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Verliere ich auch nie die Erinnerung an mich selbst ...". Ihrer gewohnten Umgebung entrissen, blieb den Patientinnen psychiatrischer Anstalten oft nicht viel mehr als ihre Erfahrungen und Erinnerungen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen - die Praktiken, die sie erlernt hatten und die ihnen vertraut waren. Anhand von Krankenakten und Selbstzeugnissen (textile Arbeiten, Zeichnungen, Briefe, Objekte) aus der Sammlung Prinzhorn geht Monika Ankele in ihrem Buch den oft ephemer erscheinenden alltäglichen Handlungsweisen von Patientinnen psychiatrischer Anstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach. Mi...

Verliere ich auch nie die Erinnerung an mich selbst ...". Ihrer gewohnten Umgebung entrissen, blieb den Patientinnen psychiatrischer Anstalten oft nicht viel mehr als ihre Erfahrungen und Erinnerungen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen - die Praktiken, die sie erlernt hatten und die ihnen vertraut waren. Anhand von Krankenakten und Selbstzeugnissen (textile Arbeiten, Zeichnungen, Briefe, Objekte) aus der Sammlung Prinzhorn geht Monika Ankele in ihrem Buch den oft ephemer erscheinenden alltäglichen Handlungsweisen von Patientinnen psychiatrischer Anstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach. Mit dem Fokus auf Raumaneignungen, auf Formen der Selbstgestaltung, auf Essverhalten oder Arbeitsgewohnheiten zeigt sie, welcher Stellenwert den Alltagspraktiken nicht nur im Blick der Ärzte zukam, sondern welche Bedeutung sie für die Patientinnen - für die Bewältigung des Bruchs, der mit dem Eintritt in eine Anstalt erfahren wurde - einnehmen konnten. Fanden Werke von PsychiatriepatientInnen lange Zeit ausschließlich im Bereich der Kunstgeschichte Beachtung, so werden sie in dieser kulturwissenschaftlich ausgerichteten Studie an Fragen der Alltags- und Psychiatriegeschichte herangeführt. Zugleich ermöglicht der praxistheoretische Ansatz, der dem Buch zugrunde liegt, die Patientinnen als Akteurinnen, als Handelnde und Reagierende in den Vordergrund treten zu lassen.$ $ $0$0$ $0$31.12.1899$ $31.12.1899$0$DUE_IMS_TN$31.12.1899$0$0$AAAGLjAAHAAATW/AAl$

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.