Als Ethnologe in Marokko

Überlegungen zu einer Feldforschung

Mitarbeit: Bellah, Robert N.; Bourdieu, Pierre;Übersetzung: Badal, Yvonne

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

25,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

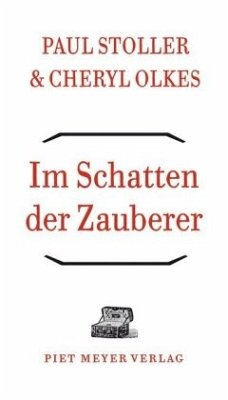

Michel Leiris und Claude Lévi-Strauss haben mit Phantom Afrika (orig. 1934) und Traurige Tropen (orig. 1955) als Erste die Herausforderungen an Ethnologen und Reisende thematisiert, die sich für längere Zeit bei einem ihnen fremden Volk aufhalten: Menschen aufsuchen, ihre Sprache und Gewohnheiten, ihr Denken, ihre Gesellschaft und Glaubenssysteme studieren, ohne dazu eingeladen worden zu sein. Was ist das Fremde? Wie geht man als Forscher damit um? Wer ist man, wenn man dem fremden Stoff - als Ethnologe im Feld meist auf sich allein gestellt - begegnet?Der US-amerikanische Anthropologe Paul...

Michel Leiris und Claude Lévi-Strauss haben mit Phantom Afrika (orig. 1934) und Traurige Tropen (orig. 1955) als Erste die Herausforderungen an Ethnologen und Reisende thematisiert, die sich für längere Zeit bei einem ihnen fremden Volk aufhalten: Menschen aufsuchen, ihre Sprache und Gewohnheiten, ihr Denken, ihre Gesellschaft und Glaubenssysteme studieren, ohne dazu eingeladen worden zu sein. Was ist das Fremde? Wie geht man als Forscher damit um? Wer ist man, wenn man dem fremden Stoff - als Ethnologe im Feld meist auf sich allein gestellt - begegnet?

Der US-amerikanische Anthropologe Paul Rabinow, geboren 1944, setzt diese illustre Denk- und Forschertradition auf Augenhöhe fort. Er ist im deutschen Raum bislang nur mit anspruchsvollen Arbeiten zu Fragen von Identität, Rationalität, Aufklärung, Moderne, Fremde und Vernunft bekannt. Doch seine Erstlingsarbeit ist ein frischer, hoch anregender und sehr plastisch geschriebener Bericht über seine ethnologische Feldforschung als junger Mann im Marokko der späten 1960er Jahre. Sie blieb bisher unübersetzt, obwohl sie sich würdig neben die oben genannten Arbeiten stellt. Rabinows Essay verbindet enorme Klugheit der Reflexion mit einfacher, schöner Sprache. Höchste Ansprüche an Wahrhaftigkeit in der Beurteilung des eigenen Tuns gehen einher mit einer Transparenz der Darstellung, die - wie bei Leiris und Lévi-Strauss - auch ihre unbeabsichtigten poetischen Momente kennt.

"Dieser studentische Ennui und mein Hang zu Intellektualität hatten mich zur Anthropologie geführt. Sie schien die einzige akademische Disziplin zu sein, in der man per definitionem eines Tages die akademischen Elfenbeintürme und Bibliotheken verlassen, sich von den Mit-Akademikern verabschieden musste. Ihr Forschungsbereich war vermessen riesig, von Lemurenfüßen bis Schattenspiele schloss er alles ein. Ein Professor sagte, Anthropologie sei die perfekte 'Disziplin des Dilettanten'."

Paul Rabinow

"Wie ethnografisch! Da war ich erst ein paar Tage in Marokko, hatte mich in einem Hotel eingerichtet, einem Relikt aus Kolonialzeiten, trank im Garten Kaffee und hatte nichts anderes zu tun, als mit 'meiner' Feldforschung zu beginnen. Mir war nicht ganz klar, was das eigentlich hieß, außer dass ich annahm, ich würde ein wenig in Sefrou herumschlendern. Schließlich war ja alles Feldstudium, nun, da ich draußen im Feld war."

Paul Rabinow

Der US-amerikanische Anthropologe Paul Rabinow, geboren 1944, setzt diese illustre Denk- und Forschertradition auf Augenhöhe fort. Er ist im deutschen Raum bislang nur mit anspruchsvollen Arbeiten zu Fragen von Identität, Rationalität, Aufklärung, Moderne, Fremde und Vernunft bekannt. Doch seine Erstlingsarbeit ist ein frischer, hoch anregender und sehr plastisch geschriebener Bericht über seine ethnologische Feldforschung als junger Mann im Marokko der späten 1960er Jahre. Sie blieb bisher unübersetzt, obwohl sie sich würdig neben die oben genannten Arbeiten stellt. Rabinows Essay verbindet enorme Klugheit der Reflexion mit einfacher, schöner Sprache. Höchste Ansprüche an Wahrhaftigkeit in der Beurteilung des eigenen Tuns gehen einher mit einer Transparenz der Darstellung, die - wie bei Leiris und Lévi-Strauss - auch ihre unbeabsichtigten poetischen Momente kennt.

"Dieser studentische Ennui und mein Hang zu Intellektualität hatten mich zur Anthropologie geführt. Sie schien die einzige akademische Disziplin zu sein, in der man per definitionem eines Tages die akademischen Elfenbeintürme und Bibliotheken verlassen, sich von den Mit-Akademikern verabschieden musste. Ihr Forschungsbereich war vermessen riesig, von Lemurenfüßen bis Schattenspiele schloss er alles ein. Ein Professor sagte, Anthropologie sei die perfekte 'Disziplin des Dilettanten'."

Paul Rabinow

"Wie ethnografisch! Da war ich erst ein paar Tage in Marokko, hatte mich in einem Hotel eingerichtet, einem Relikt aus Kolonialzeiten, trank im Garten Kaffee und hatte nichts anderes zu tun, als mit 'meiner' Feldforschung zu beginnen. Mir war nicht ganz klar, was das eigentlich hieß, außer dass ich annahm, ich würde ein wenig in Sefrou herumschlendern. Schließlich war ja alles Feldstudium, nun, da ich draußen im Feld war."

Paul Rabinow

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.