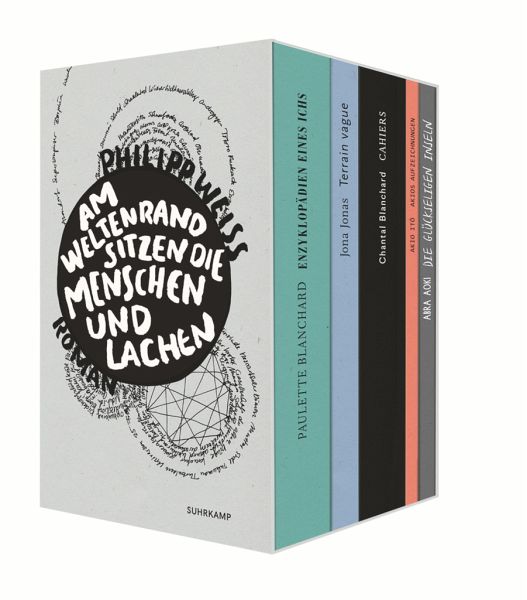

Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

58,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

1000 Seiten, fünf Bände - ein Roman. In Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen erzählt Philipp Weiss von der Verwandlung der Welt im Anthropozän - jener Epoche der Erdgeschichte, in welcher der Mensch zur zentralen gestaltenden Kraft geworden ist. Zwischen Frankreich und Japan, zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert, in Form von Enzyklopädie, Erzählung, Notizheft, Audiotranskription und Comic entwirft dieser kühne Roman ein Panoptikum unserer fliehenden Wirklichkeit.Die siebzehnjährige Paulette erlebt im Jahr 1871 den Aufstand der Pariser Kommune, bereist als eine der ersten eu...

1000 Seiten, fünf Bände - ein Roman. In Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen erzählt Philipp Weiss von der Verwandlung der Welt im Anthropozän - jener Epoche der Erdgeschichte, in welcher der Mensch zur zentralen gestaltenden Kraft geworden ist. Zwischen Frankreich und Japan, zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert, in Form von Enzyklopädie, Erzählung, Notizheft, Audiotranskription und Comic entwirft dieser kühne Roman ein Panoptikum unserer fliehenden Wirklichkeit.

Die siebzehnjährige Paulette erlebt im Jahr 1871 den Aufstand der Pariser Kommune, bereist als eine der ersten europäischen Frauen das Japan der Meiji-Ära und liegt über hundertdreißig Jahre im Eis der französischen Alpen geborgen. Die Klimaforscherin Chantal, ihre Ururenkelin, folgt ihren Spuren nach Fernost, entwirft eine zynische Geschichte des Universums und entflieht zugleich einer Liebe und deren umstülpender Kraft. Der von ihr zurückgelassene Künstler Jona begibt sich auf die Suche, findet in Japan aber nicht Chantal, sondern eine vielfache Katastrophe: ein Erdbeben, eine Welle, einen Atomunfall. Der neunjährige Akio läuft tagelang durch zerstörtes Gebiet. Trost findet er bei Satoshi, einem obdachlosen Tagelöhner und AKW-Nomaden, der langsam an den Folgen der Strahlung stirbt. Durch einen Phantomschmerz getrieben, irrt die junge Japanerin Abra durch Tokio und verliert sich in den einsamen Schleifen ihres virtualisierten Selbst.

Die siebzehnjährige Paulette erlebt im Jahr 1871 den Aufstand der Pariser Kommune, bereist als eine der ersten europäischen Frauen das Japan der Meiji-Ära und liegt über hundertdreißig Jahre im Eis der französischen Alpen geborgen. Die Klimaforscherin Chantal, ihre Ururenkelin, folgt ihren Spuren nach Fernost, entwirft eine zynische Geschichte des Universums und entflieht zugleich einer Liebe und deren umstülpender Kraft. Der von ihr zurückgelassene Künstler Jona begibt sich auf die Suche, findet in Japan aber nicht Chantal, sondern eine vielfache Katastrophe: ein Erdbeben, eine Welle, einen Atomunfall. Der neunjährige Akio läuft tagelang durch zerstörtes Gebiet. Trost findet er bei Satoshi, einem obdachlosen Tagelöhner und AKW-Nomaden, der langsam an den Folgen der Strahlung stirbt. Durch einen Phantomschmerz getrieben, irrt die junge Japanerin Abra durch Tokio und verliert sich in den einsamen Schleifen ihres virtualisierten Selbst.