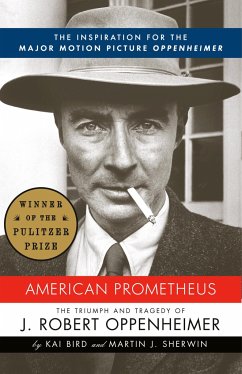

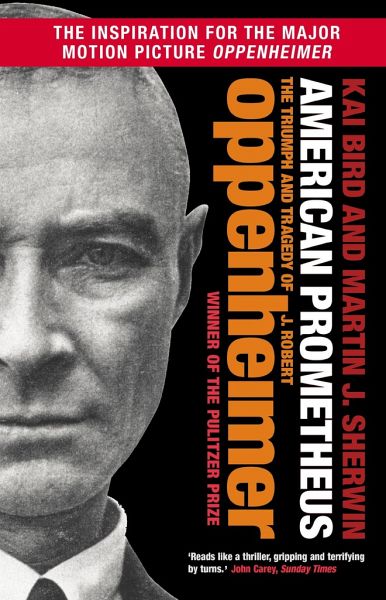

American Prometheus

The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

11,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

Winner of the Pulitzer Prize, published to exceptional reviews in both the US and the UK, American Prometheus is as compelling a work of biography as it is a significant work of history.