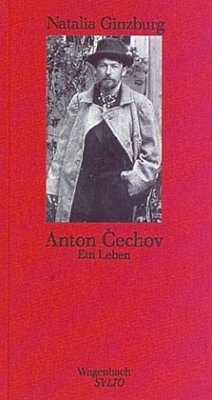

Natalia Ginzburgs Buch ist einem der größten europäischen Schriftsteller gewidmet. Mit ihrer großen Kenntnis innerfamiliärer Konstellationen und stiller Leidenschaften erzählt sie das kurze Leben Anton Cechovs (1860-1904), von seiner Jugend im südrussischen Taganrog und den frühen Jahren in Moskau, den Anfängen als humoristischer Schriftsteller und der Arbeit als Landarzt, bis zur Reise in die Straflager auf der Insel Sachalin, den ersten Erfolgen als Theaterautor, der Erkrankung, den letzten Jahren in Yalta und dem Tod in Badenweiler.

Die lassen sich ohne Probleme in ein Gepäcknetz heben: Vier Kilo und 100 Gramm. Leicht wie Liebesbriefe, schwerelos wie Schwertkämpfer-Ballette, hochfliegend wie neue Visionen vom 21. Jahrhundert, luftig wie die Sommermode und perlend wie Tschechows letztes Glas Champagner.

Auch wenn man deshalb den Urlaub bis in den August verschieben und den Laptop einpacken muß: Es lohnt sich. Denn endlich gibt es dann Vol. 1 und Vol. 2 von Kill Bill (beide bei Buena Vista Home Entertainment; Teil zwei als Import im August, auf deutsch ab September) auf DVD. Endlich können wir den Film so sehen, wie er gesehen werden muß, wie er sein sollte, bevor Quentin Tarantino und sein Produzent Harvey Weinstein beschlossen, das große Samuraischwert zu nehmen, mit dem Uma Thurman so gnadenlos aufräumt, und einen sehr, sehr langen in zwei normallange Filme zu zerteilen. Kinos, die einem ein Double Feature bieten, gibt es ja sowieso nicht mehr, da hilft halt nur noch der Bildschirm.

Ein Making-of für den ersten Teil ist übrigens ebenso im Bonustrack von Vol. 1 zu finden wie zusätzliche Musikstücke, und wem danach ist, der kann jetzt auch von Kapitel zu Kapitel springen und sich seine eigene Reihenfolge schaffen. Zum Beispiel erst in das "House of Blue Leaves" gehen und das wahnwitzige Schwertkämpferballett mit Lucy Liu, Uma und den "88 Crazy Yakuzas" genießen, dann ein wenig durchatmen in den Suburbs von Pasadena, wo Uma Thurmans Braut Tod und Unordnung in die Einbauküche ihrer ehemaligen Kollegin bringt, und schließlich den Anime, den japanischen Zeichentrickfilm, bewundern, der uns erzählt, wie O-Ren Ishii wurde, was sie ist. Oder, warum eigentlich nicht, man stellt Bills Auftauchen bei der Hochzeitsprobe, die erst in Vol. 2 erscheint, samt dem folgenden texanischen Maschinengewehrmassaker an den Anfang und konsumiert beide Filme so linear, wie Tarantino sie nie erzählt hätte.

Vermutlich findet man dabei sogar heraus, daß Tarantino recht hatte, es mit der Chronologie nicht so genau zu nehmen. Und wenn man dann den Laptop ausschaltet und in die mediterrane Nacht hinausgeht, braucht man nur noch darauf zu achten, daß eine Bar in der Nähe liegt, die wenigstens halb so schön ist wie das "House of Blue Leaves".

pek.

Tschechow stirbt im Schwarzwald. Im Kurort Badenweiler. Auch eine Form von Urlaub. Die Geliebte legt ihm einen Eisbeutel auf die Brust. Er raunt: "Warum Eis auf ein leeres Herz legen?" Zu seinem Arzt sagt der Russe auf deutsch: "Ich sterbe." Es kommt aber anders. Der Dramatiker und Schriftsteller Anton Tschechow bemühte zeitlebens keine großen Worte. Er wies seinen Arzt an, statt der lebensverlängernden Sauerstoffflasche lieber eine lebensverkürzende Champagnerflasche zu besorgen. Einmal entkorkt und eingeschenkt, leert er sein Glas, sagt: "Ich habe so lange keinen Champagner getrunken", legt sich auf die Seite und atmet kurz darauf nicht mehr.

Tschechow starb am 2. Juli 1904. So erzählt es Natalia Ginzburg in ihrer schönen und übersichtlichen Biographie Anton Cechov. Ein Leben (Wagenbach, 12,90 Euro). Peter Urban weiß es genauer. In seiner minutiösen Cechov Chronik (Diogenes, 24,90 Euro) zu Leben und Werk Tschechows erbsenzählt der Slawist und Übersetzer: Nach dem gregorianischen Kalender schrieb man am Todestag den 15. Juli 1904. Die eingangs beschriebene Szene stammt aus den Erinnerungen von Olga L. Knipper, jener Geliebten, die Tschechow den Eisbeutel auf die Brust legte. Wie auch immer. Natalia Ginzburg begleitet Anton Tschechow durch sein Leben. Auf den vielen Fotografien altert der Dramatiker und Arzt sichtlich, von seinen ersten Veröffentlichungen in russischen Zeitungen über die verunglückte Premiere seines Stückes "Die Möwe", nach der er nie wieder für das Theater schreiben wollte, bis hin zu den Urheberrechtsstreitigkeiten um seine letzte große Komödie "Der Kirschgarten". Parallel gelesen mit den vielen Auszügen aus Originaldokumenten der Chronik von Peter Urban ergibt sich eine eigene Tschechow-Welt.

Ein weiteres Detail taucht nur bei Natalia Ginzburg auf. Tschechow schreibt an Olga, die ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Verpflichtungen plagt: "Es ist niemandes Schuld, wenn der Teufel Dir die Theaterleidenschaft eingegeben hat und mir die Tuberkulosebazillen." Vielleicht stammt das auch nur aus den Erinnerungen von Olga. Oder Peter Urban empfand es als unwichtig. Vielleicht werden aber auch die guten Geschichten weitererzählt und nicht die wahren.

göl.

Alkoholfreie Tage markierte der Maler Horst Janssen mit einem kleinen horizontalen Strich oben am Briefrand. Am Anfang sind sie häufig. Später werden sie selten. Nachdem die Liebe mehr und mehr abhanden gekommen war. Die Liebe zu Gesche Tietjens, die er 1968 bei einer Kunstausstellung kennengelernt hatte. Und an die er jahrelang seine Sehnsuchtsbriefe richtete (Ach Liebste, flieg mir nicht weg. Briefe an Gesche. Rowohlt, 22,90 Euro). Sie waren, sie schienen ein glückliches Paar zu Beginn der Liebeszeit. Seine Briefe sind Glücksbriefe. Meist morgens geschrieben, meist um sieben. Janssen vermerkt das morgendliche Schreiben oft ebenso pedantisch wie den Alkoholkonsum des Tages.

Dann aber ist irgendwann die Glücksverbindung getrennt. Gesche schreibt: "Bitte trinke weiter und lutsch weiter an Deinem Ringfinger - mir ist schleierhaft wie Dir gegenübertreten." Doch Janssen schickt weiter seine Sehnsuchtspost. Malt und zeichnet seine Sehnsuchtsbilder. Schreibt weiter an Panne, Pat und Püppchen, an Madam Curry, das entzückende Kind, den lustigen Liebling, an Gesche Tietjens. Immer weiter. Sie kommen wieder zusammen, stoßen sich wieder ab. Ganz verlieren sie sich nie.

Der Liebessammler, Unglückssammler, Lebenssucher, große Maler, große Trinker Horst Janssen schwärmte weiter, suchte weiter, schrieb an Gesche Tietjens beinahe bis zum Schluß.

vw.

Wenn einer der bekanntesten Science-fiction-Autoren der Welt, der Amerikaner William Gibson, einen Roman schreibt, den der klügste Science-fiction-Kritiker der Welt, John Clute, für das Beste hält, was dieser Schriftsteller seit seinem Frühwerk angestellt hat, interessiert das in Deutschland wie immer in solchen Fällen längst nicht genug Leute; hauptsächlich wegen weitverbreiteter Syndrome wie agnostische Abneigung gegen Noch-nicht-ganz-Wahres und technotelematische Verklemmtheit.

Ein paar mehr werden es aber vielleicht, wenn man darauf hinweist, daß Mustererkennung, Gibsons neues Buch (Klett-Cotta, 24,50 Euro), Werbung hin, Kritik her, überhaupt kein Science-fiction-Roman ist, sondern die darin erzählte Geschichte von der ikonologischen Kundschafterin Cayce Pollard, von einem Filmkunstwerk, das sozusagen ohne Autor entstanden ist, von der neuesten Debattenkultur übernächtigter Netzjunkies und von Massengräbern im Osten einfach treu und exakt die Welt malt, die wir derzeit bewohnen. Realismus also, aber nicht als Cousin des Naturalismus, sondern als dessen hochentwickeltes neuestes Gegenteil: So geht das jetzt, hier, im einundzwanzigsten Jahrhundert.

dda.

Sehr sommerlich sind CDs und Bücher mit weißem Cover. Sie sind wie Sommerhüte, wie wehende weiße Tischdecken im Strandrestaurant, wie die Erinnerungen, mit denen wir von unserer Reise zurückkommen. Darum muß Shantels Bucovina Club (Essay Recordings) mit und die erste Adam Green (Rough Trade) und die einzige Moldy Peaches (Rough Trade), und wer ohne Dance And Dense Denso von Molotov (Surco/Universal) verreist, muß verrückt sein. Bücher sind natürlich sehr schwer. Egal, wo man hinfährt und welche Sprache dort gesprochen wird, man kauft unterwegs sowieso welche, die man dann aber nicht liest. Nehmen Sie darum bitte von zu Hause nur Ossip Mandelstams Das Rauschen der Zeit (Fischer Taschenbuch Verlag, 9,90 Euro) mit - blaue Schrift auf weißem Grund - und Giorgio Bassanis alte Piper-Ausgabe der Ferrareser Geschichten (Piper Verlag; vergriffen und nur antiquarisch zu beziehen). Der Umschlag von Bassani ist mit den Jahren ein bißchen vergilbt, aber drinnen, im Buch, ist alles so hell und strahlend und schön wie das Leben, wenn es hell und strahlend und schön ist.

biller.

Wer sich den Titel merken kann, hat schon fast die halbe Reise hinter sich: "Tagebuch der ersten Expedition zu den Quellen des Missouri, sodann über die Rocky Mountains zur Mündung des Columbia in den Pazifik und zurück, vollbracht in den Jahren 1804-1806" (Verlag 2001, 40 Euro). So nannten die beiden ehemaligen Armeeoffiziere Meriwether Lewis und William Clark ihr Buch, und natürlich sind es nur Auszüge aus einem Mammutwerk, welche der manchmal ein wenig zu sehr von Arno Schmidt infizierte Friedhelm Rathjen ausgewählt, übersetzt und herausgegeben hat. Lewis & Clark, das steht für mehr als 6000 Kilometer Reiseroute, viele Stämme, die politisch korrekte Amerikaner nicht mehr Indianer nennen mögen, Unwetter, Schiffbrüche, Furunkel, Schwielen und wilde Tiere, allen voran der erste Grizzlybär, der jemals einem weißen Mann über den Weg lief und am 29. April 1805 gegen acht Uhr morgens den armen Lewis verfolgte, nachdem der auf ihn geschossen hatte. Die Entdecker nahmen ein Territorium in Besitz, das die Franzosen 1803 für einen Spottpreis verschleudert hatten und das zu großen Teilen noch nie von einem Weißen betreten worden war. Schon ein Wunder, daß sie überhaupt von diesem Extremsport-Abenteuerurlaub heimkehrten. Und so spannend zu lesen wie "Lederstrumpf".

pek.

Von Niederbayern aus betrachtet, ist München so fremd wie Senegal, und von München aus betrachtet, ist Niederbayern ein exotisches Land, und in Senegal kann es einem passieren, daß man sich an die Sitten und Gebräuche Niederbayerns so intensiv erinnert fühlt, daß man Heimweh bekommt, und man weiß nicht recht wonach. Charles M. Huber ist im tiefsten Niederbayern aufgewachsen, kam nach München als Teenager und wurde dort Schauspieler und ein Fernsehstar in der Serie "Der Alte", und irgendwann machte er sich auf die Suche nach seinem Vater, den er in Senegal vermutete und fand - und wie Huber von diesem Leben erzählt, in seinem Buch Ein Niederbayer im Senegal (Scherz, 19,90 Euro), das ist mindestens so erstaunlich wie das Titelfoto, welches ihn, den kleinen, gutgelaunten Jungen mit der schwarzen Haut, im Trachtenjanker zeigt, rechts die Oma, links der Pfarrer, und außenherum ist alles Niederbayern. Ja, sagt Huber, ich wurde diskriminiert als Kind - aber nicht weil ich schwarz, sondern weil ich unehelich war. Ja, erzählt Huber weiter, ich habe heftige Kulturschocks gespürt, aber der härteste von allen, das war nicht meine Ankunft in Senegal, sondern der Umzug nach München, das auf ein niederbayerisches Kind so groß und fremd und einschüchternd wirkte. Huber erzählt das alles in einem Ton, der manchmal naiv und meistens sehr selbstbewußt ist, und es klingt, als staune er selbst am meisten über dieses Leben.

cls

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main