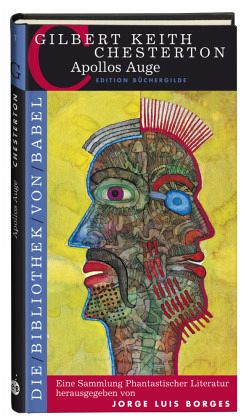

Apollos Auge / Die Bibliothek von Babel Bd.7

Eine Sammlung phantastischer Literatur. Erzählungen. Mit e. Vorw. v. Jorge L. Borges

Herausgegeben: Borges, Jorge Luis, Herausgegeben: Borges, Jorge L;Mitarbeit: Jäger, Bernhard

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

17,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Chestertons Erzählungen stehen modernen Krimis von heute in nichts nach. Sie beginnen mit einem rätselhaften Vorfall, der durch nichts zu erklären ist. Nur peu à peu wird das Geheimnis gelüftet, meist vom gerissenen Pater Brown und seinem etwas beschränkten Kollegen Flambeau.Die hier versammelten Erzählungen sind packende Kriminalgeschichten, so kunstvoll und klug konstruiert, dass sie den Leser bis zur letzten Seite in Bann schlagen. Am Anfang steht ein merkwürdiger Vorfall, der sich nicht sofort erschließt. Hinweise gibt es nur selten, meist sind sie verworren und ergeben keinen Sin...

Chestertons Erzählungen stehen modernen Krimis von heute in nichts nach. Sie beginnen mit einem rätselhaften Vorfall, der durch nichts zu erklären ist. Nur peu à peu wird das Geheimnis gelüftet, meist vom gerissenen Pater Brown und seinem etwas beschränkten Kollegen Flambeau.Die hier versammelten Erzählungen sind packende Kriminalgeschichten, so kunstvoll und klug konstruiert, dass sie den Leser bis zur letzten Seite in Bann schlagen. Am Anfang steht ein merkwürdiger Vorfall, der sich nicht sofort erschließt. Hinweise gibt es nur selten, meist sind sie verworren und ergeben keinen Sinn. Dann kommen Pater Brown und der Privatdetektiv Flambeau ins Spiel. Das ungleiche Duo beginnt zu ermitteln. Während Pater Brown den Überblick behält und sich durch nichts in die Irre führen lässt, fällt der Privatdetektiv auf jede falsche Fährte herein. Trotz allem lüften die beiden das Geheimnis und lösen am Ende jeden noch so diffizilen Fall.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.