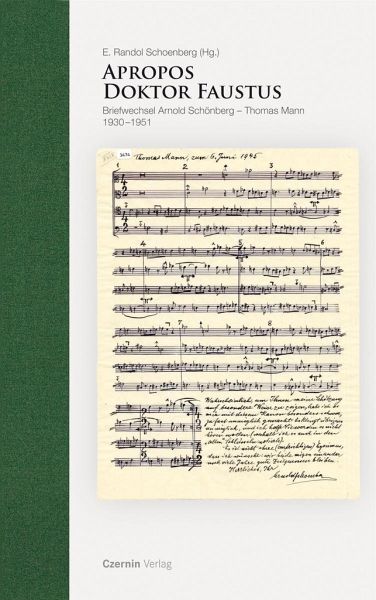

Apropos Doktor Faustus

Briefwechsel Arnold Schönberg Thomas Mann 1930-1951

Herausgegeben: Schoenberg, E Randol

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

30,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Mit dem Briefwechsel von Arnold Schönberg und Thomas Mann ist nicht nur ein Stück Exilgeschichte, sondern ein wesentliches Stück Literatur- und Musikgeschichte erstmals auf Deutsch nachzulesen. Die Briefe sind ein weiterer Baustein zum umfassenden Verständnis der Werke der beiden Ausnahmekünstler. Als der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann 1941 zum ersten Mal nach Los Angeles kam, lebte er nur wenige Häuser entfernt vom Komponisten Arnold Schönberg. Trotz der räumlichen Nähe und eines gelegentlichen Kontaktes entwickelte sich keine enge Freundschaft zwischen den beiden. Der zunäc...

Mit dem Briefwechsel von Arnold Schönberg und Thomas Mann ist nicht nur ein Stück Exilgeschichte, sondern ein wesentliches Stück Literatur- und Musikgeschichte erstmals auf Deutsch nachzulesen. Die Briefe sind ein weiterer Baustein zum umfassenden Verständnis der Werke der beiden Ausnahmekünstler. Als der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann 1941 zum ersten Mal nach Los Angeles kam, lebte er nur wenige Häuser entfernt vom Komponisten Arnold Schönberg. Trotz der räumlichen Nähe und eines gelegentlichen Kontaktes entwickelte sich keine enge Freundschaft zwischen den beiden. Der zunächst unregelmäßige, später intensivere Briefverkehr zeigt vielmehr inhaltliche und persönliche Bruchlinien auf, die tief in den Biografien der beiden Künstler verwurzelt scheinen. Vor allem die offensichtlichen Anlehnungen von Adrian Leverkühns - Protagonist in Manns Roman "Doktor Faustus" - musiktheoretischen Überlegungen an Arnold Schönberg boten Anlass zu heftigen Auseinandersetzungen. Ergänzt wird der Briefverkehr durch Schönbergs Vier-Punkte-Programm für das Judentum und begleitende Essays des namhaften Musikhistorikers Bernhold Schmid, des Philosophen Andre Neher und des Schönberg-Schülers Richard Hoffmann.