Triumphales Ende der Melrose-Saga: Edward St Aubyn trägt die Rabenmutter seines Helden stilvoll zu Grabe und bittet zu einer aberwitzigen Trauerfeier.

Von Werner von Koppenfels

Spätestens seit er mit "Muttermilch", dem vorletzten Band seiner autobiographisch getönten Melrose-Saga, dem Booker-Preis knapp entkam, ist Edward St Aubyn, Hochadelsspross und Nestbeschmutzer aus uraltem Geschlecht, ein Liebling der britischen Feuilletons. Schmeichelhafte Vergleiche mit der bissigen Gesellschaftssatire von Evelyn Waugh oder Martin Amis sind an der Tagesordnung.

Der Reiz solcher Satire liegt in der Zweischneidigkeit ihres aphoristischen Witzes: Auf dem Weg der Parodie entlarvt sie die in den Höhen wie Niederungen der Gesellschaft grassierende Vulgarität. Sprachliche Eleganz, die sich aus dem reichen Fundus der heimischen Comedy of Manners speist und noch den giftigsten Zynismen Glanz verleiht, dient dabei als Markenzeichen eines aristokratischen Standpunkts, den die Handlung ansonsten laufend dementiert.

Doch für den Ruhm St Aubyns ist nicht nur seine unleugbare stilistische Meisterschaft verantwortlich, sondern auch das ebenso unleugbare voyeuristische Interesse des Publikums. Hat er doch in einem Interview durchblicken lassen, das Schicksal seines vom Vater missbrauchten, von der Mutter vernachlässigten, durch allerhand Alkohol- und Drogenhöllen gegangenen Helden Patrick Melrose sei in Wirklichkeit sein eigenes. Dass St Aubyn sein Universitätsexamen, natürlich in Oxford, nur durchstand, indem er Kokain aus einer Kugelschreiberhülse schnupfte, ist ein in Rezensionen - und also auch hier - gern aufgetischtes Detail.

Die fünfte Fortsetzung, zu der sich die skandalöse Familiensaga inzwischen ohne größere Qualitätsverluste ausgewachsen hat, setzt schon mit ihrem lakonischen Titel "At Last" einen gewissen Schlusspunkt unter die Pentalogie. Nachdem Patrick bereits im zweiten Band, von selbstzerstörerischen Exzessen gepeinigt, die Asche des verhassten Vaters David eingesammelt hatte, nimmt ihm nun der Tod der Mutter Eleanor die andere Erblast von den Schultern. Doch die Erlösung für den von Frau und Kindern Geschiedenen, eben erst von Alkoholsucht und Suizidverlangen halbwegs Therapierten, der einstweilen in einer winzigen Londoner Wohnung vegetiert, liegt noch in weiter Ferne. Die Vergangenheit tyrannisiert ihn, und seine funkelnde Ironie ("die stärkste Sucht von allen") ist reine Abwehr.

Die Handlung spielt am Tag von Eleanors Bestattung, konkret zu verorten im April 2005: "Heute ist die Hochzeit von Prince Charles. Die einzigen Leute, die vielleicht noch gekommen wären, sind in Windsor Castle." Die Bühne, auf der sich die Handelnden zum Finale der fünfbändigen Ironie-Agonie versammeln, ist zweigeteilt: erst Krematorium, dann Leichenschmaus. Wie in der klassischen Landhaus-Komödie bilden sich wechselnde Gesprächsgruppen, und wie im Bewusstseinsroman à la Virginia Woolf öffnet das Oberflächengeschehen bei den Anwesenden mehr oder minder tiefe Schächte des Bewusstseins. Die Perspektive Patricks ist zentral - nur die Überleitungen wirken zuweilen schematisch.

Da sind sie alle: Davids alter Freund, der Chefzyniker Nicholas, dessen Monolog das Drama in angemessener Tonart eröffnet und dessen Schlaganfalltod es beschließt, Tante Nancy, mit allen Fasern ihres hirnlosen Wesens am verflossenen Reichtum klebend, Patricks Exfrau Mary, die ihn vor lauter Mutterliebe aus dem Ehebett vertrieb, seine Exgeliebte Julia, die ihn zeitgemäß durch einen deutschen Banker ersetzte, ferner Marys eigene Rabenmutter Kettle und Marys "klitzekleines Zugeständnis an die Tröstungen des Ehebruchs", der Philosoph Erasmus, weiterhin die naive New-Age-Adeptin Annette, der absurder- oder boshafterweise die Trauerrede angetragen wurde, Fleur, die Schreckschraube aus der Selbsterfahrungsgruppe, und andere mehr.

Nicht zu vergessen die postum Anwesenden, die überlebensgroßen Schatten der Vergangenheit: David und Eleanor. Das väterliche Monstrum, Goyas Saturn, der seine Kinder verschlingt, wird in einigen scharf gezeichneten Schauerroman-Vignetten beschworen: wie es seinen Sohn, die Frucht einer ehelichen Vergewaltigung, in betrunkenem Zustand auf dem Küchentisch beschneidet oder den Dreijährigen zur Abhärtung in den Swimmingpool des französischen Landhauses Saint Nazaire wirft (ein Trauma, auf das psychologisierende Kritiker die stilistische Kälte St Aubyns zurückführen). Die Mutter hat, als Mitspielerin in einer sadomasochistischen Beziehung, dem Peiniger das Kind ausgeliefert und es schließlich enterbt, indem sie Saint Nazaire, Heimat trotz allem, einem schleimigen irischen Guru und seiner Gefolgschaft vermachte.

Patricks seelischer Erfahrungs- und Befreiungsprozess hat es schwer, gegen die ätzende, parodistisch wahrgenommene Stimmenvielfalt in seiner Umgebung und im eigenen Hirn anzukommen. An der Bahre seiner Rabenmutter versucht er zu begreifen, dass sein Loslassen von der Vergangenheit die einzige Chance ist, ihr zu entkommen. Man muss sein Leben nicht so persönlich nehmen, auch das Liebesleben - seines war ein Aufziehspielzeug, das ihm immer wieder über die Tischkante gepurzelt ist; seine Süchte kaschierten Sehnsüchte nach der verweigerten Mutterliebe, vom Vater ganz zu schweigen. Enterbung bedeutet Freiheit.

Aber auch hier wieder die ironische Volte. Kurz ehe er den Tod seiner Mutter erfährt, eröffnen ihm seine Anwälte, dass ihm doch noch ein kleines Erbe aus einem vergessenen Familientrust ins Haus steht, nichts Nennenswertes, der Kurs hat gelitten - nur 2,3 Millionen Dollar. ",Ach ja, eine ganz brauchbare Summe', meinte Patrick und bemühte sich, leicht enttäuscht zu klingen." Für solche Pointen liebt man St Aubyn und dafür, dass uns sein kultivierter Stil den Sumpfgang durch die hierzulande so beliebten Feuchtgebiete erspart.

Nicht zuletzt versteht er es, gegen all die "Hiso (High Society) bitches", deren Augen wie von verlogenen Emotionen flimmernde Bildschirme der Selbstverliebtheit wirken, den ersehnten Hoffnungsfunken aufblitzen zu lassen. Es manifestiert sich vor allem in Patricks Kindern, die freilich auch schon (beunruhigend früh) rechte Ironiker sind, ebenso wie die intelligenteren Mitwirkenden und der allzu wissende Erzähler.

Gesellschaftskomödie erster englischer Güte tendiert dazu, wie man seit Oscar Wilde weiß, sich vom historischen Umfeld loszulösen. Diente in "Muttermilch" noch die Demagogie der Bush-Ära als Folie einer ausgesucht bösen Amerikasatire, so wirft jetzt allenfalls die Bankenkrise ein paar beiläufige Schatten voraus; etwa im misslaunigen Hinweis auf die mediokre Weihnachtsgratifikation durchschnittlicher Hedgefonds-Manager, oder in Gestalt Gunthers, des erwähnten deutschen Bankers: "Er sammelte hässliche zeitgenössische Kunstwerke mit der willkürlichen Leichtgläubigkeit eines Mannes, der Freunde in der Kunstwelt hat." Leichtgläubig, ach ja.

Auf Deutsch haben sich bisher zwei Verlage und nicht weniger als vier Übersetzer um St Aubyn bemüht. Die vorliegende Übertragung aus der Feder einer bewährten Übersetzerin weist viele schöne Partien auf, aber auch ein paar Schattenseiten, die den Zeitdruck spüren lassen, unter dem sie entstanden ist: lexikalische Unschärfen, eingedickte Prosa, verwässerte Pointen. Gibt es eigentlich verlässliche Untersuchungen über die Schäden, die die Termin-Tyrannei der Buchmesse dem literarischen Leben zufügt? Aber selbst unter dem Zwang des Kulturkalenders müsste man den so häufig wiederkehrenden Begriff für das Programm der Trauerfeier, "order of service", nicht jedes Mal mit "Gottesdienstordnung" übersetzen. O über unsere kirchenfernen Zeiten!

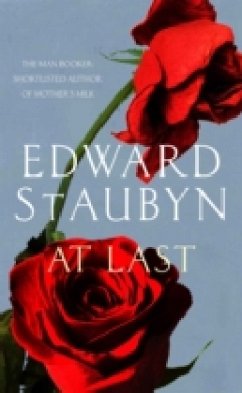

Edward St Aubyn: "Zu guter Letzt". Roman.

Aus dem Englischen von Sabine Hübner. Piper Verlag, München 2011. 222 S., geb., 17,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main