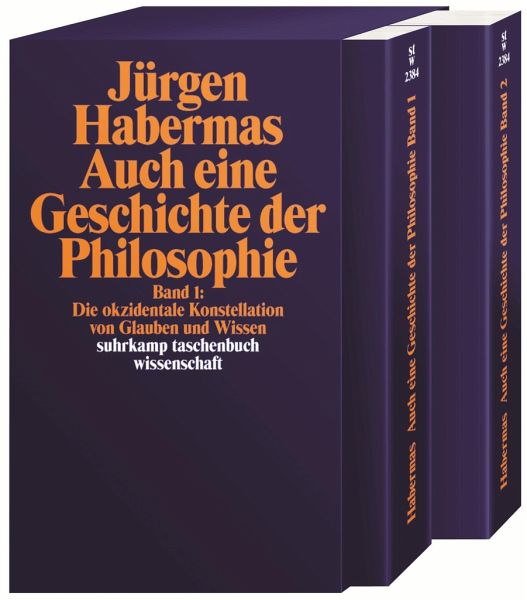

Auch eine Geschichte der Philosophie

Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen. Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

42,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Auch eine Geschichte der Philosophie stellt im Stil einer Genealogie dar, wie die heute dominanten Gestalten des westlichen nachmetaphysischen Denkens entstanden sind. Als Leitfaden dient der Diskurs über Glauben und Wissen, der aus zwei starken achsenzeitlichen Traditionen im römischen Kaiserreich hervorgegangen ist. Auch eine Geschichte der Philosophie ist aber nicht nur eine Geschichte der Philosophie. Es ist auch eine Reflexion über die Aufgabe einer Philosophie, die an der vernünftigen Freiheit kommunikativ vergesellschafteter Subjekte festhält: Sie soll darüber aufklären, »was un...

Auch eine Geschichte der Philosophie stellt im Stil einer Genealogie dar, wie die heute dominanten Gestalten des westlichen nachmetaphysischen Denkens entstanden sind. Als Leitfaden dient der Diskurs über Glauben und Wissen, der aus zwei starken achsenzeitlichen Traditionen im römischen Kaiserreich hervorgegangen ist. Auch eine Geschichte der Philosophie ist aber nicht nur eine Geschichte der Philosophie. Es ist auch eine Reflexion über die Aufgabe einer Philosophie, die an der vernünftigen Freiheit kommunikativ vergesellschafteter Subjekte festhält: Sie soll darüber aufklären, »was unsere wachsenden wissenschaftlichen Kenntnisse von der Welt für uns bedeuten - für uns als Menschen, als moderne Zeitgenossen und als individuelle Personen«.

Das bei seiner Erstpublikation 2019 gefeierte Buch erscheint nun als Taschenbuch mit einem deutlich erweiterten Gesamtinhaltsverzeichnis und einem für diese Ausgabe geschriebenen Nachwort des Autors.

Das bei seiner Erstpublikation 2019 gefeierte Buch erscheint nun als Taschenbuch mit einem deutlich erweiterten Gesamtinhaltsverzeichnis und einem für diese Ausgabe geschriebenen Nachwort des Autors.