"Ich spüre, wie der Rausch des Alleinseins in mich eindringt, der süße Rausch der Ruhe, die nichts stören wird, kein weißer Brief, kein blaues Telegramm, nicht die Klingel meiner Tür, noch das Bellen meines Hundes. Ich bin allein, wirklich allein, wirklich frei." Und tatsächlich wird Maupassant während einer zehntägigen Kreuzfahrt mit der kleinen Jacht Bel-Ami durch nichts gestört als seine beiden treuen Matrosen (die sich höchstens ab und zu über die Windrichtung streiten). An Bord unternimmt er leidenschaftliche Exkurse ins Reich der Gedanken, sinniert über die Oberflächlichkeit der Welt des Geldes in Cannes und ihr prätentiöses Verhältnis zur Kunst, über die Selbstreflektiertheit des Künstlers, über Glück und Einsamkeit. Doch der Willkür von Wind und Wellen entsprechend, die das Boot mal vorwärtstreiben, mal zum Verweilen zwingen, kommt Maupassant um einige Landgänge nicht herum - und die haben es in sich. Ob er von einer Trauung berichtet oder von der Herrenrunde am Nebentisch, von in elenden Verhältnissen lebenden Bauern oder der Scheinwelt der reichen Kurorte und Casinos: Maupassants Liebe zum Kosmos, die sich auf See Bahn bricht, steht sein kritisch-sezierender Blick auf die Mitmenschen an Land gegenüber.

Maupassants 1888 im Proginal erschienener und dank Cornelia Hastings kongenialer Übersetzung nun endlich auf Deutsch erhältlicher Text ist weit mehr als der Bericht über eine Kreuzfahrt von Antibes bis Saint-Tropez: 'Auf See' ist ein so vielschichtiges wie kurzweiliges und inspiriertes Stück Literatur, ein Mosaik von Zeitungsartikeln und Erzählungen aus sieben Jahren schriftstellerischer Arbeit, eine Trouvaille von zeitloser Überzeugungskraft.

Maupassants 1888 im Proginal erschienener und dank Cornelia Hastings kongenialer Übersetzung nun endlich auf Deutsch erhältlicher Text ist weit mehr als der Bericht über eine Kreuzfahrt von Antibes bis Saint-Tropez: 'Auf See' ist ein so vielschichtiges wie kurzweiliges und inspiriertes Stück Literatur, ein Mosaik von Zeitungsartikeln und Erzählungen aus sieben Jahren schriftstellerischer Arbeit, eine Trouvaille von zeitloser Überzeugungskraft.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Obwohl der französische Schriftsteller Guy de Maupassant nur 43 Jahre alt wurde, ist sein literarisches Werk so umfangreich, dass sich darin noch 120 Jahre nach seinem Tod unübersetzte Kostbarkeiten finden, berichtet Kristina Maidt-Zinke. "Eine echte Trouvaille" findet die Rezensentin die Reiseerzählung "Auf See", in der der Autor einen Segeltörn von Antibes über Cannes, Agay, Saint-Raphaël nach Saint Tropez schildert und diesen Reisebericht um allerlei Fragmente von zuvor veröffentlichten Feuilletons und Erzählungen anreichert. Dass er das Ergebnis im Vorwort als spontan entstandenes Kreuzfahrttagebuch ausgibt, ist für die Rezensentin ein Beispiel "von geradezu postmoderner Frechheit". Da passt es gut, dass der britische Postmodernist Julian Barnes ein Nachwort beisteuert. Besonderes Vergnügen, so ist sich Maidt-Zinke sicher, dürfte die Erzählung Lesern bereiten, die mit der Côte d'Azur vertraut sind und hier Belege finden, dass ihre massentouristische Erschließung bereits in den 1880er Jahren unaufhaltsam eingesetzt hatte. Ein Lob gibt es außerdem für Cornelia Hasting, die den Text mit "viel musikalischem Gespür" ins Deutsche übertragen hat.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ausgedachte Reiseberichte können dem Fernweh gerechter werden als wahre, das lehrte die Deutschen Karl May - bei Guy de Maupassants Tagebuch "Auf See" liegt der Fall aber verzwickter.

Wenn man mit Franzosen über Guy de Maupassant spricht und erwähnt, dass man ihn für einen der größten Novellenautoren des Landes hält, dann erntet man nicht selten ein mitleidig-spöttisches Lächeln. Natürlich möchte niemand Maupassant den Rang eines der wichtigsten Autoren des neunzehnten Jahrhunderts streitig machen. Aber einen gewissen Überdruss an dessen Werk können viele selbst in noch jungen Jahren nicht verbergen, und auch, wenn sie dem guten Maupassant damit unrecht tun, kann man sie doch verstehen. Seit Jahrzehnten werden Generationen von Schülern mit seinen Novellen beglückt, vor allem mit "Boule de suif" und "Le Horla" und natürlich auch mit seinem Roman "Bel Ami" - auf Dauer aber ist kein literarisches Werk gegen den zersetzenden Ruf der Pflichtlektüre gefeit.

So reduziert sich nicht nur in Frankreich, sondern auch hierzulande die Rezeption Maupassants nicht selten auf wenige, seine wichtigsten Werke. Von denen liegen dann zwar meist sogar mehrere Übersetzungen vor. Ganz überraschend ist es gleichwohl nicht, dass der Mare Verlag in Hamburg in diesen Tagen ein Buch herausbringt, von dem selbst 119 Jahre nach dem Tod des Schriftstellers noch keine deutsche Fassung vorliegt. "Sur l'eau", wie das schmale Werk im Französischen heißt, ist erstmals 1888 in der Zeitschrift "Les Arts et les Lettres" abgedruckt worden, es gilt als einer von drei Reiseberichten, die Maupassant zwischen 1884 und 1890 verfasst hat: "Au soleil", der erste dieser Berichte, erzählt von einer in der Hitze des Sommers unternommenen Reise nach Nordafrika; das zuletzt verfasste "La Vie errante" handelt ebenfalls von einer über Italien führenden Schiffsfahrt nach Algier, Tunis und Kairouan. Während diese Texte aber beide damit beginnen, dass Maupassant seinen Überdruss an, um nicht zu sagen seinen Ekel vor Paris zum Ausdruck bringt, der so stark ist, dass er ihm keine andere Wahl als die Flucht aus der Stadt lässt, setzt "Auf See" mit einem sehr ungezwungenen Bekenntnis ein.

Dieses kurze Vorwort ist in seiner für Maupassant typischen Prägnanz so schön, dass es, auch wenn es beim Verständnis des ihm folgenden Textes mehr stört als hilft, hier doch in voller Länge zitiert werden soll: "Dieses Tagebuch", heißt es da, "enthält keine interessante Geschichte und kein interessantes Abenteuer. Als ich im letzten Frühjahr eine kleine Kreuzfahrt entlang der Mittelmeerküste machte, habe ich mich damit vergnügt, jeden Tag aufzuschreiben, was ich gesehen und was ich gedacht habe. Kurz, ich habe Wasser, Sonne, Wolken und Felsen gesehen - anderes kann ich nicht erzählen -, und ich war einfach in Gedanken, wie man sie spinnt, wenn die Wogen einen wiegen, einlullen und hier- und dorthin tragen."

Maupassant möchte seine Leser also glauben machen, dass sie es mit einem authentischen Reisebericht zu tun haben. Das aber ist nicht der Fall. Denn Maupassant hat zwar durchaus im Jahr 1885 ein kleines Segelschiff namens "Bel-Ami" gekauft (und ein paar Jahre später noch eine "Bel-Ami II"), doch ob er seinen Bericht tatsächlich an Bord dieses Kutters und während seines Ausflugs entlang der Côte d'Azur verfasst hat, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Sicher ist hingegen, dass er seine Gedanken keineswegs in der beschriebenen Weise umherschweifen ließ: Sein nur 140 Seiten langer Bericht ist mit zahlreichen Textfragmenten gespickt, die er seinen in den vorangegangenen Jahren im "Gil Blas" und im "Le Galois" erschienenen Feuilletons entnommen hat. "Auf See" wirkt deswegen zuweilen wie eine Collage, in der sich Beschreibungen des Lebens an Bord, des Meeres, des Windes und der beiden Matrosen Bernard und Raymond durchaus elegant mit ganz grundsätzlichen Gedanken zu den Bedingungen menschlichen Lebens mischen. Die Versuchung, "Auf See" gerade wegen seines irreführenden Vertuschungsversuchs im Vorwort als reine Fiktion zu lesen, ist demnach groß. Doch auch mit dieser Kategorisierung kommt man nicht weit: Für eine echte Collage, die ins Feld der experimentellen Literatur reichen würde, fehlt dem Werk die Entschiedenheit. Um als reine Prosa gelten zu können, mangelt es ihm aber an Struktur und überdies auch an einer Geschichte.

Denn was wird hier eigentlich erzählt? Maupassants Reise beginnt in Antibes. Von dort läuft sein kleines Boot am frühen Morgen des 6. April aus und nimmt Kurs auf Cannes, er fährt weiter nach Agay, Saint-Raphaël, Saint-Tropez und landet schließlich in Monaco. Er verbindet viel Hoffnung mit dieser kleinen Reise, "ich spüre, wie der Rausch des Alleinseins in mich eindringt, der süße Rausch der Ruhe, die gar nichts stören wird, kein weißer Brief, kein blaues Telegramm, nicht die Klingel meiner Tür noch das Bellen meines Hundes". Und zu Beginn verlaufen die Dinge tatsächlich so, wie Maupassant sie sich vorgestellt hat; vom Wasser aus, dessen Oberfläche er nach Spuren des Windes absucht, betrachtet er die Reliefs der Berge, die sich im provençalischen Hinterland erheben, und gerät dabei zuweilen in ein für seine Verhältnisse ganz ungewöhnliches Schwärmen. Doch dieses Glück währt, kaum überraschend, nur kurz.

Schon beim Anblick von Cannes gießt er seine ätzende Spottlust über die Gesellschaft an der Küste, verunglimpft die dort lustwandelnden Angehörigen der höheren Stände, entwirft eine bösartige Typologie der Künstler, die sich in deren Salons aushalten lassen, und landet schließlich beim Menschen an sich, dessen Existenz ihm als ein einziges Mittelmaß erscheint: "Wir wissen nichts, wir erkennen nichts, wir können nichts, wir ahnen nichts, wir erfinden nichts, wir sind in uns gefangen, eingesperrt. Und man bricht über das menschliche Genie in Begeisterung aus!"

Nur wenig später erinnert er sich an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, den er als Zwanzigjähriger erlebt und in einigen seiner eindrucksvollsten Novellen verarbeitet hat. Nun bezeichnet er Krieger als "die Geißel der Welt", hält den Generälen aber genau jene Wissenschaftler und Forscher als vorbildliche Menschen entgegen, die er zwanzig Seiten zuvor noch als nutzlose Idealisten beschimpft hat. Schließlich hebt er zu einem engagierten Anti-Kriegs-Pamphlet an, das sich allerdings in beißenden Fatalismus ergießt. Nicht nur hier verstrickt sich Maupassant in Widersprüche. Denn seine Kriegsmüdigkeit hindert ihn auch nicht daran, sich am Ende des Buches an einem völkerpsychologischen Exkurs über das Wesen der Franzosen zu versuchen, wobei er sich - keinesfalls nur ironisch - im Rahmen tradierter Stereotypen bewegt: Unbeständigkeit, Galanterie und Esprit seien Kennzeichen seiner Landsleute. "Denn wir verstehen zu lachen." Das allerdings mag für andere gelten, für Maupassant gilt es nicht.

Denn in der Bucht von Agay versinkt er beim Anblick eines Liebespaares und des aufgehenden Mondes in Einsamkeit. Bei einem Ausflug in Saint-Raphaël äußert er sich angesichts einer Menschenmenge, die sich um ein Brautpaar geschart hat, aber ebenfalls derart angewidert, dass man nicht anders kann, als ihn misanthropisch zu nennen. Die Gesellschaft der Menschen ist ihm ein Greuel, das Alleinsein scheint ihm nicht minder bedrohlich. Und da sein Schwanken zwischen Abscheu und Selbstmitleid kein Maß findet, ergeht er sich sogar in einer idealisierenden Verklärung der menschlichen Ursprünge, als er ausruft: "Zu Anbeginn der Welt war einst der Wilde, der starke und nackte Mensch gewiss ebenso schön wie das Pferd, der Hirsch oder der Löwe. Die Übung seiner Muskeln, das freie Leben, der ständige Gebrauch seiner vollen Kräfte und seiner Behendigkeit sicherten ihm die Anmut der Bewegung, welche die erste Bedingung von Schönheit ist, und die Eleganz der Form, die nur körperliche Ertüchtigung schenkt." Das hätte ein Jean-Jacques Rousseau nicht schöner sagen können.

Menschsein heißt Unvollkommensein - dies ist das übergeordnete Thema in diesem episodenreichen Buch. Egal, wohin Maupassant segelt, in welchem Hafen er anlegt, stets kippen seine Beobachtungen vom Melancholischen ins Morbide und von der Naturidylle in die Todesnähe. Und so ist auch dieses Werk, wie viele andere Maupassants, von einem für seine von Schopenhauer geprägte Epoche typischen Pessimismus durchtränkt, der zuweilen in Sarkasmus umschlägt, zuweilen aber auch in pathetische Schwermut.

Denn das größte Leid aller Menschen hat für Maupassant natürlich der Schriftsteller zu tragen. Ihn beschreibt er als den wahren Sehenden unter allen Blinden, als einen mit Scharfsinn geschlagenen Menschen. "Ich schreibe, weil ich begreife, und ich leide an allem Bestehenden, weil ich es zu genau kenne, und vor allem, weil ich es, ohne es auskosten zu können, im Spiegel meines Denkens in mir selbst betrachte." Das Beharren auf dem Leiden als besonderem Schicksal des Dichters gerinnt Maupassant in "Auf See" zwar bisweilen zur Pose. Aber unter literaturhistorischen Gesichtspunkten macht es seinen Text auch interessant. Denn mit ihm verbindet sich eine deutliche Distanzierung von der Position seines Freundes und Förderers Flaubert, der zwar an einer ähnlichen Zivilisationsmüdigkeit litt, in der Konzentration auf die künstlerische Arbeit aber einen Ausweg und keine zusätzliche Strafe sah.

Davon ist Maupassant weit entfernt. "Auf See" ist, wie Julian Barnes zu Recht in seinem ansonsten erstaunlich uninspirierten Nachwort schreibt, ein "hybrides Werk", nicht nur, was sein Schwanken zwischen den Gattungen betrifft. Wie in einem Brennspiegel bündelt sich hier die ganze Zerrissenheit, die für Maupassant prägend war: Stets wankt er zwischen begeisterter Anteilnahme und kompromissloser Verachtung - und ähnelt in dieser Haltlosigkeit seinem geliebten Boot, das sich den Launen des Windes und der Wellen, kurz: der Natur genauso ausgeliefert sieht wie er selbst.

LENA BOPP

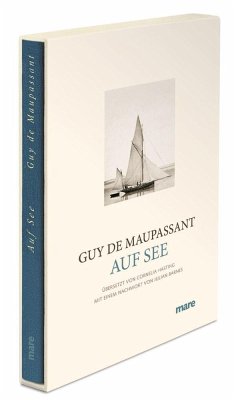

Guy de Maupassant: "Auf See".

Aus dem Französischen von Cornelia Hasting. Mit einem Nachwort von Julian Barnes. Mare Verlag, Hamburg 2012. 192 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Das Buch fasziniert durch seine Eleganz und Widersprüchlichkeit. (...) Schöne Übersetzung, kluge Anmerkungen, glänzendes Nachwort."

NZZ am Sonntag

NZZ am Sonntag

»Dieses Buch ist ein Wunder. Zum Niederknien.« NDR Kultur