Alfred Brendel erzählt: von seinem Leben und seiner musikalischen und literarischen Arbeit, von den Anfängen in Zagreb und Graz, den frühen Jahren in Wien und den prägenden Begegnungen mit Philosophen und Schriftstellern in London. In den mit viel Witz und herrlichen Anekdoten gewürzten Gesprächen mit Martin Meyer, Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung, steht natürlich die Musik selbst im Mittelpunkt. Man hört besser, wenn man dieses Buch gelesen hat.

Der wahre Solist ist sich selbst das strengste Publikum: Alfred Brendel bildet ein Diskursduo mit Martin Meyer und regt zum Vergleich mit Kollegen an

"Bilde Künstler, rede nicht!" Goethes Satz mag nicht so platt gemeint gewesen sein, wie er aufgefaßt wurde - fatal war seine Wirkung trotzdem. Er hat die Trennung von Kreativität und Intellekt kanonisiert. Gern wird als Beispiel großer schöpferischer Gabe bei bescheiden ausgeprägtem kritischem Verstand Anton Bruckner zitiert; doch er bleibt ein Sonderfall - und wie arm im Geiste er wirklich war, ist sehr die Frage. Umgekehrt gilt: Kein bedeutender Interpret war ein ahnungsloser "Musikant". Art und Grad der Reflexion waren sicher verschieden, Caruso oder Maria Callas weniger bewußte Strukturalisten als Boulez oder Gielen. Doch auch diese Zuordnungen sind relativ: Womöglich war Fischer-Dieskau manchmal sogar "naiver", als es den Anschein hat. Gleichwohl hat er viel geschrieben, ähnlich wie Nikolaus Harnoncourt und Alfred Brendel. Zum "Können" wie zur "Musikalität" gehört eben auch das Wissen - im deutschsprachigen Raum zumal. Doch nicht nur das: Alfred Cortot hat kluge Bücher verfaßt, Ernest Ansermet gar eine voluminöse, fundamentalistische Abrechnung mit der Atonalität.

Rechtzeitig zu Brendels siebzigstem Geburtstag kommt ein Buch, das selbst der nicht primär Musikkundige mit außerordentlichem Gewinn lesen mag: Gespräche mit Martin Meyer, dem aufs Klavier und die Pianisten versessenen Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung. Diese Unterhaltungen sind in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall. Sie sind weit von jenem Typ "Interview" entfernt, bei dem ein demütiger Fragensteller einem Prominenten die Stichworte für Monologe liefert. Brendel/Meyer bilden ein produktives Diskursduo, in dem der eine den anderen anregt: verbale Kammermusik. Obwohl gerade Brendel, alles andere als ein solipsistischer Virtuose, wenig Kammermusik gespielt hat, was er auch offenherzig begründet: Ausgerechnet der Pianist mit dem so weitgespannten Repertoire hält sich für einen schlechten Vom-Blatt-Spieler - er braucht und nimmt sich Zeit für die Aneignung der Werke, mitunter ein ganzes Leben lang.

Dazu gehört gleichfalls die Lichtenberg-Devise: "Wer nur etwas von Chemie versteht, versteht nichts von Chemie." Brendel/Meyers Dialoge handeln oft von grundsätzlich ästhetischen Fragen, selbst Politik, auch wenn es "nur" um Musik geht; dennoch behält selbst die scheinbare Abschweifung in außerkünstlerische Gefilde stets ihre musikalische Tönung. Die Einheit von pianistischer Vergegenwärtigungsarbeit und vorbereitendem Quellenstudium, kompositorischer Analyse, flankierender Reflexion macht den Rang des Interpreten aus, der nicht zum erstenmal nicht nur die Saiten, sondern auch seine Ansichten zum Klingen bringt. Wer diese kennt oder kennenlernt, weiß, wie präzise Brendel seine Repertoirevorlieben wie seine exegetischen und exekutiven Strategien begründet: Hände, Hirn und Herz arbeiten im Einklang. Ihm zu widersprechen ist heikel, wer wollte schon ausgerechnet Brendel über Mozart, Beethoven oder Schubert belehren.

Aber Brendel ist Österreicher genug, um zu wissen, daß jed' Ding seine zwei Seiten hat; und seit einem Vierteljahrhundert lebt er in London - die britische Reserve gegen Dogmatismen aller Art bewahrt ihn vor Guru-Attitüden. Schwerlich kann ihm daran gelegen sein, daß man seine, durchaus dezidierten, Auffassungen als Orakel nimmt. Sosehr er sie spielend einlöst, sowenig muß man sich partout mit ihnen identifizieren.

So stößt man auf ein Paradox: Brendel ist im Umgang mit den Werken durchaus radikal; doch dem Extremen, Exzentrisch-Exzessiven begegnet er mit Skepsis. Daß er Horowitz, Gould, Gulda oder Pogorelich geringschätzt, verhehlt er nicht. Das Finale von Mozarts B-Dur-Konzert KV 456 liegt Brendel nicht sonderlich; es mag noch inspiriertere geben: Doch die Ausweichung ins "schwarze" h-Moll, die Umdeutung des Sechsachtel- in einen Zweivierteltakt sind experimentelle Maßnahmen, wie sie Mozart sonst kaum gewagt hat. In der Schubert-Gemeinde gibt es mindestens zwei Schismen. Brendel etwa macht sich nicht allzuviel aus den frühen Sonaten, obwohl Schubert gerade da manche Emanzipation von Klang oder Bewegung gewagt hat, von deren Mißlingen die diversen Fragmente zeugen. Später hat er derlei nicht mehr riskiert. Ein weiterer Glaubensstreit gilt der Expositionswiederholung im B-Dur-Sonatenkopfsatz. Brendel sträubt sich gegen das Dreimal-Sagen. Claudio Arrau oder Swjatoslaw Richter bestehen darauf.

Vor allem die Celibidache-Gläubigen haben das "slow is beautiful" fast fetischisiert. Davon ist Brendel weit entfernt; im Gegenteil nimmt er manche "langsamen" Beethoven-Sätze immer flüssiger. Nun ist "das richtige Tempo" eine Fiktion, und noch die Metronomisierungen Beethovens sind nicht automatisch Garant für die authentische Interpretation. Die 138 Halbe für den Hammerklaviersonaten-Kopfsatz hält Brendel für widersinnig rasch, und für seine Lesart ist dies sicher zutreffend. Hört man die rapideren Versionen Schnabels, Guldas oder Pollinis, dann ahnt man zumindest, was Brendels moderaterem Zugriff an Harschheit fehlt. Das ändert an seiner Triftigkeit nichts, belegt nur "die andere Seite".

Brendel macht aus seinem Musikerherzen keine Mördergrube: Den Lied-Komponisten Brahms schätzt er ganz und gar nicht, ebensowenig Hugo Wolf. Doch an Ironie, Widerspruch, Subversion, Anarchie und Chaos ist ihm gelegen, bis in die politische Provokation. Als er mit Hermann Prey Wolfs Eichendorff-Hymnus "Grüß Dich, Deutschland, aus Herzensgrund" probte, habe ein älterer Herr berichtet, wie da den Soldaten die Tränen gekommen seien: "Darauf habe ich Prey 100 Mark angeboten, wenn er sich abends zu singen traute: ,Grüß Dich, Sarah, aus Herzensgrund.' Er hat sich nicht getraut."

So ist es kein Wunder, daß Brendel in Werkvorlieben, Spiel, Kommentaren und erst recht in seinen Gedichten den witzigen Selbstumgang mit skurrilem Humor bevorzugt. Zum Säulenheiligen taugt er nicht. Zudem ist er ein Mann in seinem Widerspruch - Frauen spielen in dieser Welt übrigens keine Rolle. Ein wenig penetrant wirkt die Fokussierung auf eine heilige Vierfaltigkeit überragender Toter: Cortot, Furtwängler, Fischer, Kempff. Daß die Rezeptionsgeschichte der Chopin-Préludes mit Cortot quasi beendet sei, mag man denn doch nicht akzeptieren. Doch vermag Brendel solch nostalgischen Kult ironisch zu konterkarieren. Genüßlich erwähnt er, wie der alte Otto Klemperer zu Bruno Walter sagte: "Sie dirigieren ja noch wie vor dreißig Jahren." Was dieser für ein Kompliment gehalten habe. Und selbstverständlich weiß er, daß Simon Rattle manches bei Beethoven gegenüber Furtwängler sinnfälliger dirigiert.

Überhaupt hält Brendel es mit der Gegenwart, nicht zuletzt der Neuen Musik, die er in London ebenso aufmerksam verfolgt, wie er das Gespräch mit Nicht-Musikern sucht, Abstand zum Expertentum hält. Die Welt der Meisterwerke wird ihm nicht zur Walhalla Cäcilias. Literatur, Theater, Film, bildende Kunst, der Dialog mit vielfältigen Geistern, in London immer noch häufig, sind ihm genauso wichtig. Daß man sich in diesen Gesprächen so gerne verliert, hat auch einen Grund, der womöglich wiederum mit England zu tun hat: Distanz zum Fachjargon. Brendel hat sie auf die schöne Formel Albert Einsteins gebracht: "Alles soll so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." So simpel dies klingen mag, es ist eines der Geheimnisse wahrer musikalischer Wirkung.

Brendel, nicht unbedingt prototypischer "Pianist für Pianisten", äußert sich wenig zu genuin klavieristischen Fragen. Wer sich neben vielem anderem auch mit dem "Handwerk" des Interpreten befassen will, der kommt in Joseph Horowitz' Aufzeichnungen zu Claudio Arrau ("Leben mit der Musik", München 1987) eher auf seine Kosten; obwohl hier ebenfalls die weit übergreifende Reflexion dominiert: Beleg dafür, daß epochale Musiker eben nie nur Musiker sind.

Nähe und Ferne schließen sich kaum einmal völlig aus, ja scheinen sich gegenseitig zu bedingen. Beschäftigt man sich etwa mit Brendel und mit Swjatoslaw Richter, so wird rasch klar, daß beide nicht viel voneinander halten. Zu extrem scheinen die Unterschiede von Generation, Herkunft, Sozialisation und Künstler-Ideal. Näher betrachtet indes verblüffen die Gemeinsamkeiten, lassen fast eine geheime Haßliebe ahnen. Für beide, selbst den gigantischen Virtuosen, der Richter einmal war, ist das pur Pianistische von untergeordneter Bedeutung, Medium zur Vermittlung kompositorischer Inhalte, nicht mehr. Gemeinsam ist beiden die Hingabe an Schubert wie Haydn, auch den nicht auf Donner und Blitz reduzierten Liszt. Und ist es Zufall, daß Richter wie Brendel ein Lied-Duo mit Fischer-Dieskau bildeten? Weit gespreizt waren auch Richters ästhetische Interessen, obschon stärker an Frankreich, auch an französischer Literatur und Kunst orientiert. Wer sich mit der vielschichtig zerklüfteten Gedankenwelt Richters vertraut machen will, dem leistet Bruno Montsaigneons Kollektion "Richter Écrits, Conversations" (Van De Velde / arte èditions / Actes-Sud, 1998) vorzügliche Dienste. Und nicht nur die Texte verschaffen Aufschluß, zahlreiche Schwarzweißfotos erweisen sich als unerhört authentische Bilddokumente.

Wer von den drei Pianisten nun als "Größter" einzustufen ist, bleibt eine müßige Frage. Wem es um Einsichten weit über (Klavier-)Musik hinausgeht, wird in diesen Büchern das Staunen lernen: Auch das Lesen kann zum Klingen kommen.

GERHARD R. KOCH.

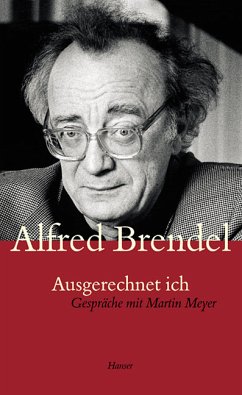

Alfred Brendel: "Ausgerechnet ich". Gespräche mit Martin Meyer. Carl Hanser Verlag, München 2001. 376 S., geb., 46,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Brendels Erzählungen vom Beginn seiner Karriere, von seinen musikalischen und literarischen Arbeiten sind gespickt mit amüsanten Anedoten, in denen ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte mitklingt. Der Journalist Martin Meyer hat die Erinnerungen des gerade 70 Jahre alt gewordenen Ausnahme-Musikers in Gesprächsform aufgezeichnet - ein kurzweiliger Einblick in das Leben eines faszinierenden und eigenwilligen Künstlers. (Stern, 25.01.01)

(...) Brendel kann aus seiner Erfahrung mit Kempff und Fischer mit Details aufwarten, über die andere Musiker nicht verfügen. (Helmut Mauró, SZ, 13.01.01)

Brendels Ausführungen laden in ihrer spontanen Engagiertheit dazu ein, die alten Platten wiedereinmal hervorzuholen (...) (Sigfried Schibli, Basler Zeitung, 05.05.01)

"Diese Unterhaltungen sind in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall.(...) Brendel/Meyer bilden ein produktives Diskursduo, in dem der eine den anderen anregt: verbale Kammermusik."

Gerhard R.Koch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.01.01

"Der gelassene, von makelloser Kompetenz getragene Ernst dieser Konversation ist in einer Zeit der Talkshows eine Wohltat. (...) Hier kommt es zum Gespräch zweier vernünftiger und ebenbürtiger Partner, wie man es selbst in der Fachliteratur für nahezu ausgestorben hielt."

Urs Frauchiger, NZZ, 05.04.01

(...) Brendel kann aus seiner Erfahrung mit Kempff und Fischer mit Details aufwarten, über die andere Musiker nicht verfügen. (Helmut Mauró, SZ, 13.01.01)

Brendels Ausführungen laden in ihrer spontanen Engagiertheit dazu ein, die alten Platten wiedereinmal hervorzuholen (...) (Sigfried Schibli, Basler Zeitung, 05.05.01)

"Diese Unterhaltungen sind in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall.(...) Brendel/Meyer bilden ein produktives Diskursduo, in dem der eine den anderen anregt: verbale Kammermusik."

Gerhard R.Koch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.01.01

"Der gelassene, von makelloser Kompetenz getragene Ernst dieser Konversation ist in einer Zeit der Talkshows eine Wohltat. (...) Hier kommt es zum Gespräch zweier vernünftiger und ebenbürtiger Partner, wie man es selbst in der Fachliteratur für nahezu ausgestorben hielt."

Urs Frauchiger, NZZ, 05.04.01

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Helmut Mauro sieht im Konzept des Buches Anleihen an Eckermanns Gesprächen mit Goethe und vermutet, dass es dem Pianisten Brendel vor allem darauf ankommt, das Heft des Dialogs in der Hand zu behalten und von "dummen Fragen" verschont zu bleiben. Das ist ihm nach Einschätzung des Rezensenten auch größtenteils gelungen, auch wenn Mauro in den ersten beiden Kapiteln noch die ein oder andere unsinnige Frage des Interviewers Meyer aufgefallen ist. "Richtig spannend" dagegen findet er das dritte und vierte Kapitel, in dem es um musikalische und philosophische Themen geht. Er lobt, dass Brendel nie ins "Anekdotische" verfällt und mit seinem "Interesse" und seiner "Begeisterung" ansteckend wirkt. Besonders das Bemühen, in musikalischen "geheiligten" Werken Humor zu finden, wie er es anhand von Kompositionen von Haydn oder Beethoven unternimmt, findet der Rezensent sehr "erfrischend", auch wenn er nicht immer mit Brendels Interpretationen übereinstimmen kann.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH