Babbitt

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

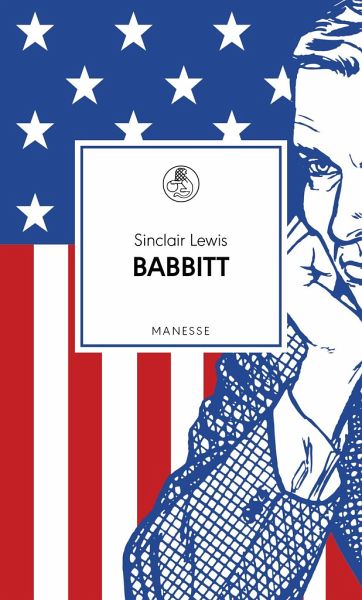

«Packendes Porträt der Zwanzigerjahre voller legendärer Charaktere... eine überzeugende Satire auf die Konformität der amerikanischen Mittelschicht.» (The Guardian)Sinclair Lewis ist der Chronist der US-amerikanischen Mittelschicht. Den Zwang zu Konsum und Konformismus, die Pervertierung des Amerikanischen Traums hat niemand so prägnant und dabei so amüsant beschrieben wie der Nobelpreisträger.In seinem ereignislosen, durchschnittlichen Kleinstadtleben hat der Immobilienmakler George F. Babbitt sich bequem eingerichtet. Seine drei Kinder sind wohlgeraten, wenn sie auch meist nicht auf...

«Packendes Porträt der Zwanzigerjahre voller legendärer Charaktere... eine überzeugende Satire auf die Konformität der amerikanischen Mittelschicht.» (The Guardian)

Sinclair Lewis ist der Chronist der US-amerikanischen Mittelschicht. Den Zwang zu Konsum und Konformismus, die Pervertierung des Amerikanischen Traums hat niemand so prägnant und dabei so amüsant beschrieben wie der Nobelpreisträger.

In seinem ereignislosen, durchschnittlichen Kleinstadtleben hat der Immobilienmakler George F. Babbitt sich bequem eingerichtet. Seine drei Kinder sind wohlgeraten, wenn sie auch meist nicht auf ihn hören; mit seiner Frau verbinden ihn liebgewonnene Gewohnheiten. Sein ganzes Streben ist auf gesellschaftliche Anerkennung und wirtschaftlichen Aufstieg gerichtet. Bis ihm eines Tages bewusst wird, dass er all dies so nie gewollt hat, und einen Ausbruchsversuch wagt. Mit feinem Spott, ironischem Witz und stets voller Sympathie für den charakterschwachen Protagonisten erzählt der Roman, wie Babbitt sein rebellisches Selbst wiederentdeckt.

Sinclair Lewis ist der Chronist der US-amerikanischen Mittelschicht. Den Zwang zu Konsum und Konformismus, die Pervertierung des Amerikanischen Traums hat niemand so prägnant und dabei so amüsant beschrieben wie der Nobelpreisträger.

In seinem ereignislosen, durchschnittlichen Kleinstadtleben hat der Immobilienmakler George F. Babbitt sich bequem eingerichtet. Seine drei Kinder sind wohlgeraten, wenn sie auch meist nicht auf ihn hören; mit seiner Frau verbinden ihn liebgewonnene Gewohnheiten. Sein ganzes Streben ist auf gesellschaftliche Anerkennung und wirtschaftlichen Aufstieg gerichtet. Bis ihm eines Tages bewusst wird, dass er all dies so nie gewollt hat, und einen Ausbruchsversuch wagt. Mit feinem Spott, ironischem Witz und stets voller Sympathie für den charakterschwachen Protagonisten erzählt der Roman, wie Babbitt sein rebellisches Selbst wiederentdeckt.