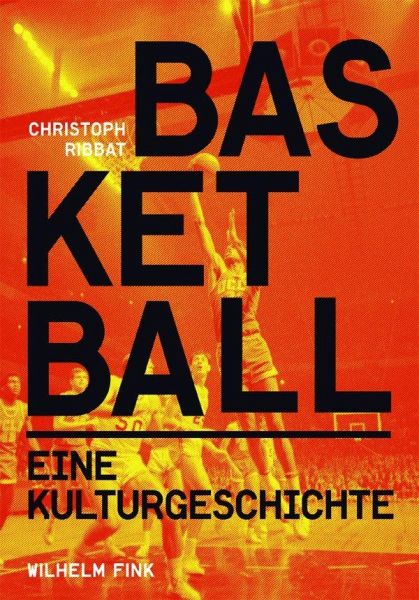

Basketball

Eine Kulturgeschichte

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

42,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Zuerst diente Basketball der Ertüchtigung junger Christen. Dann wurde die Sportart zum Großstadtspektakel und schließlich zum globalisierten Geschäft. Diese erste Kulturgeschichte des Basketballs erzählt von Mannschaftsgeist und Individualismus, von Improvisationskunst und Turnschuhmarketing. Sie porträtiert Basketball-Intellektuelle wie Bill Bradley, John Edgar Wideman und Kareem Abdul- Jabbar, erkundet Seltsamkeiten wie die 2.750-Wurf Performance des 'Dr. Free Throw' und führt von der Epoche brutaler Rassentrennung bis zur Präsidentschaft des basketballbegeisterten Barack Obama. So b...

Zuerst diente Basketball der Ertüchtigung junger Christen. Dann wurde die Sportart zum Großstadtspektakel und schließlich zum globalisierten Geschäft. Diese erste Kulturgeschichte des Basketballs erzählt von Mannschaftsgeist und Individualismus, von Improvisationskunst und Turnschuhmarketing. Sie porträtiert Basketball-Intellektuelle wie Bill Bradley, John Edgar Wideman und Kareem Abdul- Jabbar, erkundet Seltsamkeiten wie die 2.750-Wurf Performance des 'Dr. Free Throw' und führt von der Epoche brutaler Rassentrennung bis zur Präsidentschaft des basketballbegeisterten Barack Obama. So beleuchtet sie eine Auseinandersetzung, die wichtiger war als jeder sportliche Vergleich: das Spiel um die Zukunft Amerikas.