Nicht lieferbar

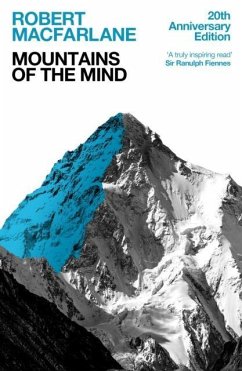

Berge im Kopf

Die Geschichte einer Faszination

Herausgegeben: Schalansky, Judith;Übersetzung: Funk, Gaby

Gipfel zu besteigen ist eine kulturelle Erfindung, die vor dreihundert Jahren begann und nicht nur spektakuläre Blicke in jähe Abgründe bot, sondern auch in die nicht minder schwindelerregende Vergangenheit der Erde. In der Romantik wandelten sich die Berge endgültig vom gemiedenen Ort des Schreckens zu einem der Anziehung. Die vermeintliche Heimat von Drachen wurde zum begehrten Ziel menschlichen - vor allem männlichen - Forscherdrangs. Ob Naturwissenschaftler oder Abenteurer, ob Philosophen oder Poeten, sie alle versprachen sich in den eisigen, sauerstoffarmen Höhen unvergleichliche Er...

Gipfel zu besteigen ist eine kulturelle Erfindung, die vor dreihundert Jahren begann und nicht nur spektakuläre Blicke in jähe Abgründe bot, sondern auch in die nicht minder schwindelerregende Vergangenheit der Erde. In der Romantik wandelten sich die Berge endgültig vom gemiedenen Ort des Schreckens zu einem der Anziehung. Die vermeintliche Heimat von Drachen wurde zum begehrten Ziel menschlichen - vor allem männlichen - Forscherdrangs. Ob Naturwissenschaftler oder Abenteurer, ob Philosophen oder Poeten, sie alle versprachen sich in den eisigen, sauerstoffarmen Höhen unvergleichliche Erfahrungen und Erkenntnisse, für die es sein Leben zu riskieren lohnt: der Sog von Macht und Angst, das Gefühl von Erhabenheit und das Erleben fragiler Schönheit. In seinem preisgekrönten Debüt, das ihn schlagartig bekannt machte, folgt Robert Macfarlane den Vorstellungswelten der bisweilen fatalen Faszination, die Auftürmungen von Granit-, Basalt- und Kalksteinschichten bis heute in Menschen auslösen, sodass sie nichts anderes mehr als Berge im Kopf haben. Wie kein Zweiter weiß Macfarlane, das eigene Erleben mit dem Gelesenen zu verbinden. Anschaulich und ebenso belesen wie lebendig verbindet er die eigenen Klettererfahrungen mit den Berichten legendärer Bergaufstiege, wie beispielsweise dem Versuch George Mallorys am Mount Everest, von dessen Höhen dieser 1924 nicht wiederkommen wird. Drei Jahre vor seinem Tod schreibt er an seine Frau Ruth: »Der Everest hat die steilsten Grate und die furchtbarsten Abgründe, die ich je gesehen habe. Liebling - ich kann dir nicht beschreiben, wie sehr er von mir Besitz ergriffen hat.«