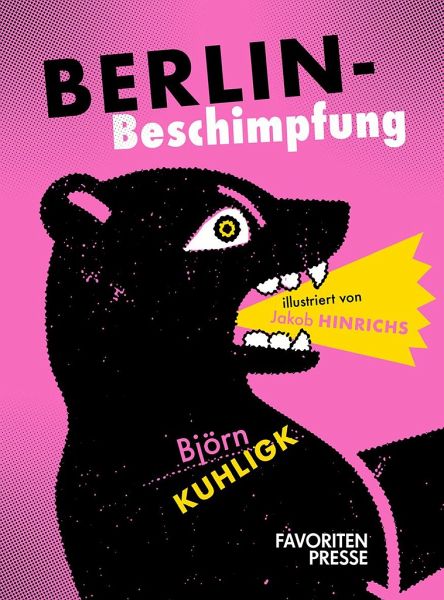

Berlin-Beschimpfung

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der gebürtige Berliner Björn Kuhligk möchte nirgends wohnen, außer in Berlin. Aber dieser ewig lange Winter, die unzähligen Autos, der dysfunktionale Nahverkehr, der Müll, dieser Geruch. Und: Waren Sie schon mal auf dem Amt? ... Berlin ist es wert, maximal beschimpft zu werden. Wunderbar beschreibt Kuhligk seine Zuneigung zur Hässlichkeit, sein Hadern mit dieser Kaputtheit, die Hassliebe zu den unzähligen Touristen und die Abneigung gegen immer neue Malls. Sollen die Provinzler doch ihr ahnungsloses Berlin-Bashing betreiben, aber was hier wirklich los ist, könnte niemand besser formul...

Der gebürtige Berliner Björn Kuhligk möchte nirgends wohnen, außer in Berlin. Aber dieser ewig lange Winter, die unzähligen Autos, der dysfunktionale Nahverkehr, der Müll, dieser Geruch. Und: Waren Sie schon mal auf dem Amt? ... Berlin ist es wert, maximal beschimpft zu werden. Wunderbar beschreibt Kuhligk seine Zuneigung zur Hässlichkeit, sein Hadern mit dieser Kaputtheit, die Hassliebe zu den unzähligen Touristen und die Abneigung gegen immer neue Malls. Sollen die Provinzler doch ihr ahnungsloses Berlin-Bashing betreiben, aber was hier wirklich los ist, könnte niemand besser formulieren als Björn Kuhligk, in dessen Venen 100 Prozent Berliner Suppe pumpt.

In Szene gesetzt wird der Text vom Berliner Illustrator Jakob Hinrichs, der seinen Humor und seine Genialität schon in etlichen Publikationen unter Beweis gestellt hat.

In Szene gesetzt wird der Text vom Berliner Illustrator Jakob Hinrichs, der seinen Humor und seine Genialität schon in etlichen Publikationen unter Beweis gestellt hat.