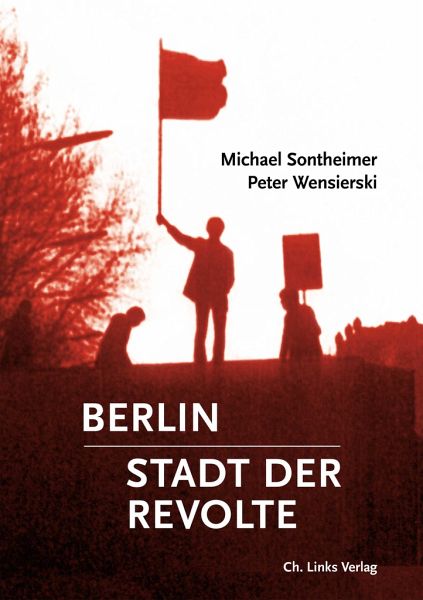

Berlin - Stadt der Revolte

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt«Überall in Berlin finden sich Orte, die Schauplätze von Revolten waren: der Studentenbewegung im Westen, der Oppositionellen im Osten, der Feministinnen, Hausbesetzer und Punks in beiden Teilen der Stadt. So sehr sich die Reaktionen der jeweiligen Staatsmacht auf die jungen Rebellen beiderseits der Mauer auch unterschieden, überraschend ähnlich waren die Motive und der Mut der Menschen, die gegen überholte Ordnungen und Autoritäten aufbegehrten. Michael Sontheimer und Peter Wensierski erzählen die jüngere Geschichte einer aufsässigen Metropole an...

»Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt«

Überall in Berlin finden sich Orte, die Schauplätze von Revolten waren: der Studentenbewegung im Westen, der Oppositionellen im Osten, der Feministinnen, Hausbesetzer und Punks in beiden Teilen der Stadt. So sehr sich die Reaktionen der jeweiligen Staatsmacht auf die jungen Rebellen beiderseits der Mauer auch unterschieden, überraschend ähnlich waren die Motive und der Mut der Menschen, die gegen überholte Ordnungen und Autoritäten aufbegehrten. Michael Sontheimer und Peter Wensierski erzählen die jüngere Geschichte einer aufsässigen Metropole anhand von Wohnungen, Häusern, Straßen und Plätzen. Gestützt auf umfassende Recherchen und Gespräche mit den Beteiligten, lassen sie eine Topographie der Revolte entstehen, die zum Flanieren, Entdecken und Staunen einlädt.

Überall in Berlin finden sich Orte, die Schauplätze von Revolten waren: der Studentenbewegung im Westen, der Oppositionellen im Osten, der Feministinnen, Hausbesetzer und Punks in beiden Teilen der Stadt. So sehr sich die Reaktionen der jeweiligen Staatsmacht auf die jungen Rebellen beiderseits der Mauer auch unterschieden, überraschend ähnlich waren die Motive und der Mut der Menschen, die gegen überholte Ordnungen und Autoritäten aufbegehrten. Michael Sontheimer und Peter Wensierski erzählen die jüngere Geschichte einer aufsässigen Metropole anhand von Wohnungen, Häusern, Straßen und Plätzen. Gestützt auf umfassende Recherchen und Gespräche mit den Beteiligten, lassen sie eine Topographie der Revolte entstehen, die zum Flanieren, Entdecken und Staunen einlädt.