Wer weiß, ob es der namenlose Protagonist des Buches mit dem Alkohol zu weit getrieben hat. Oder träumt er? Eigentlich will er nur nach Hause zu Frau und Kindern - aber wie? Aus dem simplen Vorhaben wird eine geheimnisvolle, phantasmagorische Reise, durch Erinnerungen, durch die Katakomben der Stadt, durch schaurige Untergründe, auf der Suche nach einem geheimnisvollen Erbe. "Tomasz Rózycki erzählt sinnlich wie Bruno Schulz, bissig wie Witold Gombrowicz und hochprozentig-orgiastisch wie Wenedikt Jerofejew", urteilte schon vor Jahren die Neue Zürcher Zeitung. Das löst der Dichter in dieser Prosaarbeit ein.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Alles fließt in Schlesien: "Bestiarium", der erste Roman des Lyrikers Tomasz Rózycki

Haben wir das nicht schon mal gelesen? "Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte . . ." - mit diesen Worten beginnt eine weltbekannte Erzählung. Dieser neue Roman könnte, zumindest an seinem Anfang, ein wenig von Kafka inspiriert sein: "In jener Nacht war ich aufgewacht mit dem Gefühl, dass mein Leben eine halbe Drehung gemacht und die Welt plötzlich mit Knirschen und Gepolter angehalten hatte." Der Held erwacht mit tauben Gliedern, vielleicht fehlt auch eines, er weiß nicht genau, wo er ist, nur so viel scheint sicher: "Ich begriff, dass ich nach wie vor im Traume weilte, als ob die Nacht noch ganz auf mir läge, glucksend und schnurrend."

In diesem Zustand stellt der Erzähler, Magister einer fremdsprachigen Philologie, schließlich fest, dass er sich ohne Frau und Kinder in einer fremden Wohnung befindet. Dort hat offenbar kurz zuvor eine Art Orgie stattgefunden. Es ist Juli, es regnet seit vierzig Tagen. "Zusammen mit der Abenddämmerung füllte Dunst die Wohnungen, redseliger Rauch ging durch die Zimmer, nachts erst verflüssigte er sich im Schweigen, tropfte von der Decke genau auf die Mitte der Stirn . . ."

Der traumgeborene Magister, den manche mit Tolo anreden, macht sich auf, in Gesellschaft eines fuchsroten Hündchens die Stadt zu erkunden. "Und plötzlich, ohne jegliche Mühe, erhob ich mich über die Erde, über die Straße, so angenehm und leicht, als ob ich tief eingeatmet hätte." Jetzt sind der Fabulierfreude des Autors keinen Grenzen mehr gesetzt. Er lässt seinen Philologen durch geöffnete Fenster in fremde Wohnungen fliegen: In einer liegt eine verwelkte Gestalt im Bett, die sich als seine Urgroßmutter Apolonia entpuppt, umsorgt von der Haushilfe Mania. In einem anderen Zimmer entdeckt er seinen Lieblingsonkel Jan, "verändert, wild vernachlässigt, aber er selbst, angekommen aus den Tiefen meiner Erinnerungsschichten, aus vergangenen Zeiten, bereit, nervös, buschig, bärig, tabakig".

Wild vernachlässigt ist hier fast alles. Wir sind im oberschlesischen Oppeln, dem polnisch-postsozialistischen Opole der neunziger Jahre; wo die Ölfarbe sich von den Türen löst, kommen ältere, deutsche Farbschichten zum Vorschein. Und wo im Kopf die Schichten der Gegenwart abblättern, wird die eigene Vergangenheit sichtbar. Oder hörbar: In seinem unterirdischen Reich bewahrt Onkel Jan Hunderte leerer Flaschen auf, in denen er die Klänge der früheren polnischen Ostgebiete eingefangen hat, des heute ukrainischen Galiziens. Er öffnet vor seinem Neffen ein bauchiges Fläschchen, und es ertönen: Schritte, Schreien, Schluchzen, schließlich das Pfeifen einer Dampflok, das Tok-tok des Zuges - die Melodie der Vertreibung.

Großmutter, erfahren wir, hatte dort im Osten einen Schlachthof. Dort wurde geschlachtet für die Stadt, nein, für die ganze Region, ach was, für halb Europa wurde dort produziert. Aber von diesem Schlachten über Jahrhunderte, glaubt Rykuncio, der andere Onkel, kam das ganze Unglück der polnischen Geschichte her, in der in jeder Generation aufs Neue die Männer in die Schlacht zogen und schlachteten oder sich abschlachten ließen.

Tolo dringt immer tiefer ein in das Schattenreich seiner Verwandten, begegnet schrulligen Gestalten, echten Tieren und lemurenhaften Wesen. Bis plötzlich ein Hochwasser die Stadt überschwemmt, man sieht sie förmlich, "die braune Brühe, die gewaltige Flucht des Riesen aus den Bergen, der auf dem Rücken Möbel trägt, Sträucher, Bretter, Autos, Müll und Tiere, der große Umzug, die große Wanderung". Alles wird fortgespült, der Supermarkt samt Inhalt, der Friedhof samt den Gebeinen, auch das Gedächtnis, auch die aus dem Osten geretteten Zeugnisse der Vergangenheit. Onkel Rykuncio hatte ohnehin schon viel wertvolles altes Papier zu Kügelchen zerknüllt und den Lemuren zum Fraß vorgeworfen. Die Familie bastelt sich ein Floß, eine Arche, die sie retten soll. Gegen Ende kommt es in den Strudeln des Hochwassers zum letzten Gefecht zwischen Jan und Rykuncio, zwischen dem Bewahrer des Erbes und dem, der es über Bord werfen will. Den Ausgang dieses Erbstreits wollen wir nicht verraten, nur dies: Am Ende dieser Irrfahrt fällt der Held aus seinem Bett und erwacht.

Tomasz Rózycki, ein 1970 geborener Lyriker und Dozent für französische Literatur in Oppeln, hat sich mit dem Magister im "Bestiarium" ein Alter Ego geschaffen. Beim Hochwasser dürfen wir wohl an Polens Jahrtausendflut denken, das Oderhochwasser von 1997, die Oppeln besonders traf und im ganzen Land 56 Tote forderte. Aus seiner früheren Familiengeschichte zwischen Galizien und Schlesien hat Rózycki schon einmal geschöpft: in seinem zu Recht gefeierten und ebenfalls auf Deutsch vorliegenden, amüsanten Poem "Zwölf Stationen". Das "Bestiarium" ist nun sein Prosadebüt. Eine Prosa, die sich an modernen Klassikern wie Bruno Schulz und Witold Gombrowicz orientiert, in der aber das albtraumhafte Tohuwabohu manchmal etwas langatmig gerät.

Die Übersetzung macht die Sache nicht besser. Zwar gelingen Marlena Breuer schöne Stabreime und originelle Einfälle, aber oft hält sie sich allzu eng, bis in die Wortstellung hinein, an das Original oder löst die in slawischen Sprachen häufigen Partizipialkonstruktionen nicht auf. Das stört den Lesefluss. Ganz am Rande: Ist die umstrittene Idee, ausländische Romane mit Fußnoten zu versehen, wirklich so schlecht? Viele Leser des "Bestiariums" werden nicht wissen, dass die "Büste des Marschalls" auf dem Nachttisch der Urgroßmutter den Marschall und Staatsmann Józef Pilsudski darstellt, wie er bis heute in vielen polnischen Wohnzimmern zu finden ist. In "Leopolis" wird man selbst mit dem großen Latinum nicht auf Anhieb das galizische Lemberg erkennen, ebenso wenig in "Biedronka" eine polnische Supermarktkette, und ein Liedvers auf Russisch klingt für deutsche Ohren ebenso melodisch wie unverständlich.

GERHARD GNAUCK

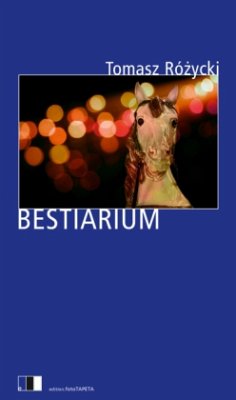

Tomasz Rózycki: "Bestiarium". Roman.

Aus dem Polnischen von Marlena Breuer. Edition fotoTAPETA, Berlin 2016. 208 S.,

geb., 19,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Gerhard Gnauck ist nicht zur Gänze überzeugt vom Prosadebüt des polnischen Dichters Tomasz Rozycki. Wie der Autor seine Familiengeschichte zwischen Galizien und Schlesien hier mit Anklängen an Bruno Schulz oder auch Kafka erzählt, scheint Gnauck des öfteren allzu durcheinander und langatmig, die grenzenlose Fabulierfreude Rozyckis in allen Ehren, meint er. Zwar wird die polnische Geschichte mit all ihrem Leid und Unglück sichtbar, erklärt Gnauck, sogar das Oderhochwasser von 1997 findet Eingang in den Text, doch insgesamt bleibt der Lesegenuss für den Rezensenten durchwachsen. Zumal die Übersetzung oft allzu eng am syntaktisch komplizierten Slawischen bleibt, wie Gnauck meint, und ein erläuternder Anhang im Buch leider fehlt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH