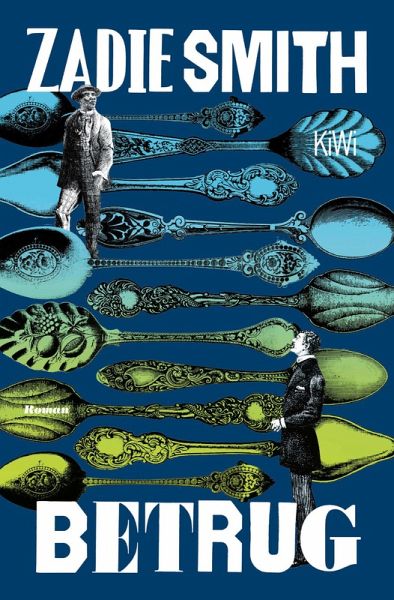

Zadie Smith

Broschiertes Buch

Betrug

Roman Ausgezeichnet mit dem Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis 2025

Übersetzung: Handels, Tanja

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

London 1873. Mrs. Eliza Touchet ist die schottische Haushälterin und angeheiratete Cousine des einstmals erfolgreichen Schriftstellers William Ainsworth. Eliza ist aufgeweckt und kritisch. Sie zweifelt daran, dass Ainsworth Talent hat. Und sie fürchtet, dass England ein Land der Fassaden ist, in dem nichts so ist, wie es scheint.Mit ihrer Schwägerin besucht sie die Gerichtsverhandlungen des Tichborne-Falls, in der ein ungehobelter Mann behauptet, der seit zehn Jahren verschollene Sohn der reichen Lady Tichborne zu sein. Andrew Bogle, ehemaliger Sklave aus Jamaika, ist einer der Hauptzeugen ...

London 1873. Mrs. Eliza Touchet ist die schottische Haushälterin und angeheiratete Cousine des einstmals erfolgreichen Schriftstellers William Ainsworth. Eliza ist aufgeweckt und kritisch. Sie zweifelt daran, dass Ainsworth Talent hat. Und sie fürchtet, dass England ein Land der Fassaden ist, in dem nichts so ist, wie es scheint.

Mit ihrer Schwägerin besucht sie die Gerichtsverhandlungen des Tichborne-Falls, in der ein ungehobelter Mann behauptet, der seit zehn Jahren verschollene Sohn der reichen Lady Tichborne zu sein. Andrew Bogle, ehemaliger Sklave aus Jamaika, ist einer der Hauptzeugen des Prozesses. Eliza und Bogle kommen ins Gespräch und der Wahrheit näher. Doch wessen Wahrheit zählt?

Basierend auf realen historischen Ereignissen ist »Betrug« ein schillernder Roman über Wahrheit und Fiktion, Jamaika und Großbritannien, Betrug und Authentizität und das Geheimnis des Andersseins.

Mit ihrer Schwägerin besucht sie die Gerichtsverhandlungen des Tichborne-Falls, in der ein ungehobelter Mann behauptet, der seit zehn Jahren verschollene Sohn der reichen Lady Tichborne zu sein. Andrew Bogle, ehemaliger Sklave aus Jamaika, ist einer der Hauptzeugen des Prozesses. Eliza und Bogle kommen ins Gespräch und der Wahrheit näher. Doch wessen Wahrheit zählt?

Basierend auf realen historischen Ereignissen ist »Betrug« ein schillernder Roman über Wahrheit und Fiktion, Jamaika und Großbritannien, Betrug und Authentizität und das Geheimnis des Andersseins.

Zadie Smith wurde 1975 im Norden Londons geboren. Ihr erster Roman 'Zähne zeigen', 2001 erschienen, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ein internationaler Bestseller. Der Roman 'Von der Schönheit', 2006 erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, war auf der Shortlist des Man Booker Prize 2005 und gewann den Orange Prize. Zadie Smith erhielt u.a. 2016 den Welt-Literaturpreis und 2018 den Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Sie lebt mit ihrer Familie in London.

Produktdetails

- Verlag: Kiepenheuer & Witsch

- Originaltitel: The Fraud

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 528

- Erscheinungstermin: 10. April 2025

- Deutsch

- Abmessung: 123mm x 189mm x 36mm

- Gewicht: 391g

- ISBN-13: 9783462008074

- ISBN-10: 3462008072

- Artikelnr.: 24071998

Herstellerkennzeichnung

Kiepenheuer & Witsch GmbH

Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln

produktsicherheit@kiwi-verlag.de

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Einen raffinierten Roman über fingierte und geheim gehaltene Identitäten hat Zadie Smith laut Rezensentin Sigrid Löffler geschrieben. Die zentrale Hochstaplerfigur Roger Tichborne ist ein historischer Betrüger, der im London der 1870er Jahre Schlagzeilen machte, als er sich als Nachkommen einer Adelsfamilie inszenierte. Dabei war er tatsächlich Metzger, führt Löffler aus, trotz seiner nicht allzu überzeugenden Darbietung sammelte er viele Anhänger um sich, die in ihm einen Vorkämpfer gegen elitäre Dünkel sahen. Das passt in unsere Zeit der "fake news", so Löffler, wie überhaupt noch andere Schwindler ihr Unwesen im Buch treiben, zum Beispiel der erfolgreiche, aber talentlose Schriftsteller William Ainsworth. Dessen Haushälterin Eliza Touchet wiederum ist die Erzählerin des Buchs sowie eine Art Alter Ego der Autorin, führt die Rezensentin aus. Eliza verachtet laut Löffler ihre Umgebung und insbesondere auch die Sklaverei, sie ist heimlich lesbisch und katholisch und schreibt obendrein noch einen Roman. Inwieweit wir Zugang zum Leben anderer und damit zu einer Art Wahrheit des Literarischen haben: darum geht es für Löffler in diesem klugen Buch.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

In Zadie Smiths Roman wird, wenn man so will, De-Kolonisierung betrieben, die Geschichtsschreibung erweitert, um die Perspektive der Ver-Sklavten, ausgegrenzter Individuen, von denen es kaum Zeugnisse gibt. Zadie Smiths Kunst besteht darin, dass sie Bogles Berichte seiner aus Afrika verschleppten Familie, die furchtbaren Gräuel, die ihr angetan wurden, zu Literatur macht. Markus Mayer Bayern 2 Diwan 20240128

Einen raffinierten Roman über fingierte und geheim gehaltene Identitäten hat Zadie Smith laut Rezensentin Sigrid Löffler geschrieben. Die zentrale Hochstaplerfigur Roger Tichborne ist ein historischer Betrüger, der im London der 1870er Jahre Schlagzeilen machte, als er sich als Nachkommen einer Adelsfamilie inszenierte. Dabei war er tatsächlich Metzger, führt Löffler aus, trotz seiner nicht allzu überzeugenden Darbietung sammelte er viele Anhänger um sich, die in ihm einen Vorkämpfer gegen elitäre Dünkel sahen. Das passt in unsere Zeit der "fake news", so Löffler, wie überhaupt noch andere Schwindler ihr Unwesen im Buch treiben, zum Beispiel der erfolgreiche, aber talentlose Schriftsteller William Ainsworth. Dessen Haushälterin Eliza Touchet wiederum ist die Erzählerin des Buchs sowie eine Art Alter Ego der Autorin, führt die Rezensentin aus. Eliza verachtet laut Löffler ihre Umgebung und insbesondere auch die Sklaverei, sie ist heimlich lesbisch und katholisch und schreibt obendrein noch einen Roman. Inwieweit wir Zugang zum Leben anderer und damit zu einer Art Wahrheit des Literarischen haben: darum geht es für Löffler in diesem klugen Buch.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Gebundenes Buch

Mit ihrem Roman „Betrug“ führt uns Autorin Zadie Smith ins 19. Jahrhundert. Seinerzeit erregte der Tichborne-Fall großes Aufsehen. Ein Mann, wahrscheinlich ein Metzger aus Australien, behauptete der verschollene Sohn und Erbe der Lady Tichborne zu sein. Als Zeuge soll der …

Mehr

Mit ihrem Roman „Betrug“ führt uns Autorin Zadie Smith ins 19. Jahrhundert. Seinerzeit erregte der Tichborne-Fall großes Aufsehen. Ein Mann, wahrscheinlich ein Metzger aus Australien, behauptete der verschollene Sohn und Erbe der Lady Tichborne zu sein. Als Zeuge soll der ehemalige Sklave Andrew Bogle aussagen. Um diesen Prozess herum rankt sich die Geschichte der verwitweten Mrs. Eliza Touchet, die ihrem angeheirateten Cousin, dem ehemals erfolgreichen Schriftstellers William Ainsworth, den Haushalt führt. Als sie die Gerichtsverhandlung besucht, kommt sie mit Bogle ins Gespräch und erfährt seine höchst eigene Geschichte.

Die Autorin hat es mir wahrlich nicht leicht gemacht mit ihrem Roman. Die Zeitsprünge und Perspektivwechsel wie auch die unterschiedlichen Namen der Beteiligten erfordern höchste Aufmerksamkeit beim Lesen. Manches ist nur angedeutet und man muss sich selbst einen Reim darauf machen, was dahintersteckt. Gefallen hat mir allerdings die Sprache, die wirklich toll, manchmal sogar witzig ist.

Von den Personen ist mir eigentlich niemand wirklich sympathisch, ausgenommen Eliza Touchet, die eine beeindruckende Frau ist. Ihr Leben ist nicht immer einfach gewesen. Sie ist unangepasst, klug und selbstkritisch, hat einen realistischen Blick auf das Leben und die Umstände und weiß auch den eigentümlichen Ainsworth richtig einzuschätzen. Er betrachtet sich als Genie, hat einen erfolgreichen Roman verfasst und ansonsten nicht viel zustande gebracht. Eliza zweifelt sogar, ob er talentiert ist. Aber auch Bogles Geschichte ist interessant.

Während Eliza versucht, der Wahrheit im Tichborne-Fall näher zu kommen, setzt sich so nach und nach ein Bild zusammen.

Wie der Romantitel besagt, geht es um Betrug und Wahrheit. Aber es geht auch um das Frauenbild jener Zeit, um Rassismus, Kolonialismus und die gesellschaftlichen Umstände. Die Themen sind auch heute noch aktuell.

Wirklich begeistert hat mich dieser ausschweifende Roman nicht. Man muss sich auf ihn einlassen können.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Warum sollte man einen Roman über einen vergessenen englischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und einen plumpen Betrüger lesen? Weil Zadie Smith eine phantasivolle Autorin ist, die es schafft, die Historie mit unserer Zeit in Beziehung zu setzen. Nur warum der ehemalige Sklave Andrew …

Mehr

Warum sollte man einen Roman über einen vergessenen englischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und einen plumpen Betrüger lesen? Weil Zadie Smith eine phantasivolle Autorin ist, die es schafft, die Historie mit unserer Zeit in Beziehung zu setzen. Nur warum der ehemalige Sklave Andrew Bogle, neben der Erzählerin, die einzige sympathische Figur, den Betrüger Arthur Orton unterstützt, bleibt unklar.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

»Was können wir je über andere wissen? Wie viel vom Geheimnis eines anderen Menschen kann der eigene Scharfsinn ergründen?« |167

»Was für ein unergründliches etwas ein Mensch doch ist!« |396

»Doch kann man nicht auch aufrichtig falsch liegen? …

Mehr

»Was können wir je über andere wissen? Wie viel vom Geheimnis eines anderen Menschen kann der eigene Scharfsinn ergründen?« |167

»Was für ein unergründliches etwas ein Mensch doch ist!« |396

»Doch kann man nicht auch aufrichtig falsch liegen? Mit anderen Worten: falsch liegen, ohne es zu wissen?« |445

»Menschen belügen sich selbst. Die ganze Zeit über belügen Menschen sich selbst.« |446

Die ingeniose Witwe Touchet, die im Haushalt des sich selbst für virtuos haltenden Schriftstellers Aintsworth untergekommen ist, bildet das Zentrum des historischen Romans von Zadie Smith, der in der viktorianischen Zeit angesiedelt ist. Ihre sich über Jahre erstreckende Suche nach gerechter Wahrheit und ihr Finden der vielen Schichten von »Betrug«, eingeschränkten Perspektiven und Selbsttäuschung umspannen den sich auf 500 Seiten erstreckenden Roman, dessen Figuren aus realhistorischen Vorbildern erschaffen wurden.

Was umfasst den »Betrug«? Die Liebschaften der Hauptfigur Eliza Touchet? Das Geheimnis ihres verstorbenen Mannes? Die Leidenschaften ihres Cousins Aintworth? Ihr Begehren für seine erste Frau Frances? Das Suchen von Geschichten, das Klauen von Romanideen, das Romanschreiben selbst? Die Intrigen und Eitelkeiten der feinen Gesellschaft, die Freundschaft lobt und Loyalitäten löst? Der soziale Aufstieg von Sarah, der zweiten Frau Aintsworths? Die Behauptung eines nahezu offensichtlich aus der Unterschicht stammenden Mannes, der verschollene Sohn der wohlhabenden Lady Tichborne und damit ihr Erbe zu sein? Die leidenschaftliche Verfolgung des Tichborne-Prozesses der Massen, der Wunsch "den Oberen" eins auszuwischen? Der Glaube an die Wahrheit des klar und direkt auftretenden Mr. Bogle, der ein Sklave war und nun an "Tichbornes" Seite für eine Gerechtigkeit kämpft? Die Sehnsucht nach Verbundenheit mit Mr. Bogle? Der Profit von- und der Kampf gegen Sklaverei? Der Kolonialismus, der abseits der Insel stattfindet und alles durchdringt?

Dass er den Reichtum der Oberen begründet, auch derjenigen, die für den Abolismus kämpfen, löst sich auch nicht auf, wenn geschwiegen oder eine Witwenrente nicht abgerufen wird.

»Betrug« ist mit gewohntem Tempo und Witz geschrieben. Die Kapitel sind kurz, die vielen Figuren und Szenerien springen, auch in den Zeiten, was manchmal verwirrt, aber stets in souveränen Fäden wieder auf den Kern der Geschichte geführt wird. Aussparungen und das Einstreuen von Zusammenhängen reichern bis in die heutige Zeit erstreckende Diskurse über Reichtum, Erbschaften, Kolonialismus, Rassismus, Class, Gender, Allyship und Othering an, ohne platt, direkt anklagend oder diskutabel zu sein. Smith arbeitet mit wachsenden Erkenntnissen einer komplexen Weißen wohlhabenden Frauenfigur, ihrem fragenden Rütteln an Gewisstheiten und stellt ihr das gegenüber, was die Schwarze von Sklaverei geprägte Männerfigur Mr. Bogle preisgeben möchte. Smith mutet den Leser:innen eine Nichtlinearität von Geschichten, Lebensläufen, Perspektiven und Positionen zu, die eine romantisch-eindeutige Lesart unterwandert. Jede der vielen Figuren ist mit Bedacht gewählt, zeigt sich in vielschichtigen Facetten, wie die erst dumm und naiv erscheinende Sarah, der manchmal einfältig, manchmal klug erscheinende Ainthsworth, der Stolz und Klugheit ausstrahlende Mr. Bogle und sein ebenso stolzer und kluger Sohn, der das wohltätige Weiße Mitgefühl von sich weist, oder die zentrale Randfigur Charles Dickens, der stets sich selbst im Blick behält und aus einer vampirischen Beobachtungsgabe schöpfen kann. Auch stilistisch erinnerte mich »Betrug« an Dickens, besonders in der Beschreibung der armen Viertel von London, soweit das durch die Übersetzung hindurch beurteilbar ist. Aber ohne seine Moral von Gut und Böse. Ich revidiere mich, denn genauer betrachtet, ist »Betrug« voll von Moral, in einer Smithschen Provinienz, modern, sich niemals sicher seiend, vielschichtig und voller Fallstricke.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Identitäten

Ich muss zugeben, dass ich vor dem Buch noch nie etwas zu dem Tichborne-Fall gehört habe. Doch grundlegend gibt es viele Fälle, in denen jemand behauptet, eine lang vermisste Person zu sein. Sei es um Erbe zu bekommen, Ansehen oder um Ruhm und eine gewisse Stellung in …

Mehr

Identitäten

Ich muss zugeben, dass ich vor dem Buch noch nie etwas zu dem Tichborne-Fall gehört habe. Doch grundlegend gibt es viele Fälle, in denen jemand behauptet, eine lang vermisste Person zu sein. Sei es um Erbe zu bekommen, Ansehen oder um Ruhm und eine gewisse Stellung in der Öffentlichkeit zu erlangen. Ein sehr bekannter Fall ist hier Anastasia Romanov.

“Der Tichborne-Fall von 1873 war ein spektakulärer Rechtsstreit im viktorianischen England, der aufgrund seiner ungewöhnlichen Umstände Aufsehen erregte. Der Fall drehte sich um die Identität von Roger Tichborne, dem Erben des Tichborne-Anwesens in Hampshire.

Roger Tichborne wurde 1829 geboren und verschwand 1854 während einer Reise nach Südamerika. In den folgenden Jahren wurde schließlich für tot erklärt. Jahre später, im Jahr 1865, tauchte ein Mann der behauptete, Roger Tichborne zu sein. Orton war ein Fleischer und ehemaliger Seemann, der in Australien ein eher einfaches Leben führte.

Die Familie Tichborne war zunächst skeptisch gegenüber Ortons Ansprüchen, aber er behauptete, dass er sein Gedächtnis aufgrund von Amnesie verloren habe. Der Fall wurde vor Gericht gebracht, und der Prozess begann 1871.”

Und um diesen Prozess dreht sich das Buch. Die Protagonistin Eliza Touchet besucht die Verhandlung und begibt sich selbst auf eine Wahrheitsfindung.

Die Autorin hat sich sichtlich gut mit dem Fall und dem Prozess befasst. Ich habe selbst ein paar Dinge recherchiert und finde es sehr gut, dass sie da nicht dran “gedreht” hat, damit der ein oder andere Handlungsstrang besser passen könnte. Der Schreibstil ist spannend, kurzweilig und lässt den Leser ab und an schmunzeln. Die Charaktere und Orte sind gut ausgearbeitet und geben einem das Gefühl, mittendrin zu sein. Sicher ist es gut, wenn man schon einen Plott hat, zu dem es Material gibt, doch birgt das auch die Gefahr, etwas nicht korrekt darstellen zu können oder Geschehnisse zu beschreiben, die so nicht stattgefunden haben.

Doch fand ich hier, dass alles toll gepasst hat (mit meinem Wissensstand) und ich gern in den Prozess und die Geschichte drumrum eingetaucht bin.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

„Der Sinn der Vergangenheit ist es nicht, auf schlechte Menschen zu zeigen, sondern darüber nachzudenken, ob es Analogien zu heute gibt." Wenn man diesen Satz von Zadie Smith während des Lesens ihres neuen Buchs „Betrug“ im Kopf hat, verwundert es nicht, dass sie …

Mehr

„Der Sinn der Vergangenheit ist es nicht, auf schlechte Menschen zu zeigen, sondern darüber nachzudenken, ob es Analogien zu heute gibt." Wenn man diesen Satz von Zadie Smith während des Lesens ihres neuen Buchs „Betrug“ im Kopf hat, verwundert es nicht, dass sie sich erstmals an einen historischen Roman gewagt hat, denn „nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten (August Bebel)“. Und das sollten sich vor allem diejenigen Briten zu Herzen nehmen, die, wie die Brexit-Abstimmung gezeigt hat, noch immer den ruhmreichen Rule-Britannia- Tagen nachtrauern.

1873, wir sind mitten in der Regierungszeit von Queen Victoria, einer Epoche, in der das Britische Empire auf dem Höhepunkt seiner politischen und ökonomischen Macht ist, wovon in erster Linie die Angehörigen der weißen Oberschicht profitieren. Die Gegensätze zwischen Arm und Reich könnten nicht größer sein, die einfachen Leute müssen sich wie eh und je abstrampeln, um das Überleben zu sichern.

In den Salons trifft man sich zu Soirees. So auch im Haus des alternden Schriftstellers William Ainsworth, bei dem Charles Dickens regelmäßig zu Gast ist und wo der (historisch verbürgte) Prozess gegen Arthur Orton Gesprächsstoff liefert.

Orton, aller Wahrscheinlichkeit nach ein hochstapelnder Metzgerssohn aus Ostlondon, behauptet, der lange verschollene Erbe der adligen, wohlhabenden Familie Tichborne zu sein und erhebt Anspruch auf das Erbe. Und er bietet mit dem ehemaligen Sklaven Andrew Bogle sogar einen Zeugen auf, der seine Aussagen bestätigen kann, und dessen ergreifende Lebensgeschichte uns mittenhinein in den menschenverachtenden Kolonialismus des britischen Empires versetzt (falls ihr nach London kommt: Im Museum of London Docklands gibt es eine hervorragende Ausstellung mit Schwerpunkt Zucker-Kapitalismus und Sklaverei – unbedingt anschauen!). Und hier schlägt Smith den Bogen zu unserer Gegenwart. Fakten zählen nichts, es ist offensichtlich, dass man ein Schwindler sein kann, aber wenn man über rhetorisches Talent verfügt, hat man die Massen hinter sich, kann sie für die eigenen Pläne instrumentalisieren.

„Betrug“ ist wie erwartet kein typischer historischer Roman, denn dazu sind die behandelten Themen zum einen zu vielfältig und zum anderen zu sehr mit unserer gesellschaftspolitischen Realität verbunden. Und wie immer geht es der Autorin um die Frage, was das Menschsein in Vergangenheit und Gegenwart ausmacht. Sie fordert zum Hinterfragen gegebener Zustände auf, ermutigt zum kritischen Blick auf populistische Strömungen und ist gerade deshalb hochaktuell.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

So sehr ich mich für die Hauptfigur im Roman, die wunderbare Eliza Touchet, begeistern kann, so ratlos lässt mich das Buch ansonsten zurück. Auf mehreren Zeitebenen, in kurzen und sehr kurzen Episoden, in vielen Rückblicken erzählt die Autorin von Ereignissen im 19. …

Mehr

So sehr ich mich für die Hauptfigur im Roman, die wunderbare Eliza Touchet, begeistern kann, so ratlos lässt mich das Buch ansonsten zurück. Auf mehreren Zeitebenen, in kurzen und sehr kurzen Episoden, in vielen Rückblicken erzählt die Autorin von Ereignissen im 19. Jahrhundert rund um die Schriftsteller Ainsworth, Dickens und deren Kreis.

Eliza Touchet ist die Cousine – oder was auch immer – von William Ainsworth. Sie lebt seit Jahren in seinem Haushalt, erträgt seine Launen und nun auch seine neue, sehr viel jüngere und ungebildete Frau. Eliza ist eine beeindruckende Figur, mit einer ganz besonderen, geradezu mikroskopischen Beobachtungsgabe gesegnet. Diese gestattet es ihr auch nicht, sich selbst falsch zu sehen, falsch einzuschätzen, sich und ihre Rolle.

Eliza, die sowohl ihren Vetter William Ainsworth wie auch dessen inzwischen verstorbene Frau Frances liebt, ist selbst verwitwet und hat kein Interesse daran, diesen Zustand zu ändern. In den zahlreichen, blitzlichtartigen Rückblenden erfahren wir, welches Leben sie geführt hat und was es bedeutet, neben einen missachteten Schriftsteller leben zu müssen. Ainsworth, der in steter Fehde mit Dickens lebt, ist ein enttäuschter alter Mann geworden.

Als roter Faden zieht sich der Prozess um einen vermeintlichen Betrüger durch den Roman. Sowohl Eliza wie auch Ainsworths neue Frau sind von diesen Vorgängen gefesselt und führen ebenso wie die gesamte Öffentlichkeit heiße Diskussionen über Recht oder Unrecht der Ansprüche dieses angeblich wieder aufgetauchten Erben einer reichen Lady.

Die Figur der Eliza steht für Emanzipation, sowohl der Frauen wie auch der Sklaven, sie steht für freie Sprache, offenes Denken. Die Beobachtungsgabe Elizas zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie ihre Beobachtungen mit fein geschliffenen, ironischen, ja fast sarkastischen Bemerkungen kommentiert. Auch sich selbst schätzt sie völlig richtig ein, was sie so besonders sympathisch macht.

Ansonsten hat mich der Roman recht ratlos zurückgelassen, habe ich mich doch immer wieder in den unzusammenhängenden Episoden verloren, deren zeitliche Zuordnung nicht immer möglich war, oft ganz fehlte. Außer man hat die entsprechenden Vorkenntnisse über die Zeit und ihre Literatur.

Stilistisch hingegen ist der Roman ein Diamant, die Sätze sind pointiert, fein ziseliert, gefeilt, poliert und faszinierend.

Zadie Smith – Betrug

aus dem Englischen von Tanja Handels

Kiepenheuer & Witsch, November 2023

Gebundene Ausgabe, 524 Seiten, 26,00 €

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für