Nicht lieferbar

Bildnis eines Unsichtbaren

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

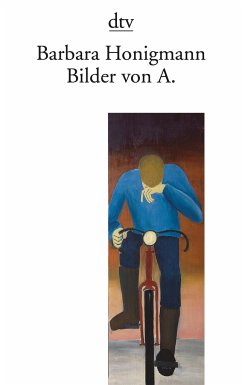

»Dem Autor gelingt eine bewunderswerte Balance zwischen Ernst und Ironie, Leichtigkeit und Melancholie.« 'Focus'Hans P., in dessen Person der Autor selbst unschwer zu erkennen ist, zeichnet überaus feinfühlig und dabei ganz unsentimental die Geschichte seiner Liebe zu dem langjährigen, geliebten Lebenspartner und dessen Sterben an AIDS.In inneren Dialogen hält Hans Zwiesprache mit dem durch den Tod unsichtbar gewordenen Freund und lässt die gemeinsamen Jahre Revue passieren. Die Kenntnis von der tödlichen Krankheit und ihrem Auftreten in Amerika zu Beginn der 80er Jahre beendete schlag...

»Dem Autor gelingt eine bewunderswerte Balance zwischen Ernst und Ironie, Leichtigkeit und Melancholie.« 'Focus'

Hans P., in dessen Person der Autor selbst unschwer zu erkennen ist, zeichnet überaus feinfühlig und dabei ganz unsentimental die Geschichte seiner Liebe zu dem langjährigen, geliebten Lebenspartner und dessen Sterben an AIDS.

In inneren Dialogen hält Hans Zwiesprache mit dem durch den Tod unsichtbar gewordenen Freund und lässt die gemeinsamen Jahre Revue passieren. Die Kenntnis von der tödlichen Krankheit und ihrem Auftreten in Amerika zu Beginn der 80er Jahre beendete schlagartig das sorgenfreie Leben auch der europäischen homosexuellen jeunesse dorée.

Hans hatte in Paris seine Initiation im Kreis französischer Intellektueller erlebt, die ihr Leben und ihre Freiheit in vollen Zügen genossen, deren Bezugspunkte Versailles und Ludwig XIV. waren. Mit Volker Kinnius, dem Münchner Galeristen, verbringt er 23 Jahre, die erfüllt sind von der gemeinsamen Neigung zu den Künsten, zu Malerei, Musik, Theater und Literatur. Neben dieser Geschichte von Liebe und Tod, Kultur- und Lebenshunger zeichnet Hans Pleschinski ein faszinierendes Bild der Gesellschaft in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland.

Hans P., in dessen Person der Autor selbst unschwer zu erkennen ist, zeichnet überaus feinfühlig und dabei ganz unsentimental die Geschichte seiner Liebe zu dem langjährigen, geliebten Lebenspartner und dessen Sterben an AIDS.

In inneren Dialogen hält Hans Zwiesprache mit dem durch den Tod unsichtbar gewordenen Freund und lässt die gemeinsamen Jahre Revue passieren. Die Kenntnis von der tödlichen Krankheit und ihrem Auftreten in Amerika zu Beginn der 80er Jahre beendete schlagartig das sorgenfreie Leben auch der europäischen homosexuellen jeunesse dorée.

Hans hatte in Paris seine Initiation im Kreis französischer Intellektueller erlebt, die ihr Leben und ihre Freiheit in vollen Zügen genossen, deren Bezugspunkte Versailles und Ludwig XIV. waren. Mit Volker Kinnius, dem Münchner Galeristen, verbringt er 23 Jahre, die erfüllt sind von der gemeinsamen Neigung zu den Künsten, zu Malerei, Musik, Theater und Literatur. Neben dieser Geschichte von Liebe und Tod, Kultur- und Lebenshunger zeichnet Hans Pleschinski ein faszinierendes Bild der Gesellschaft in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland.