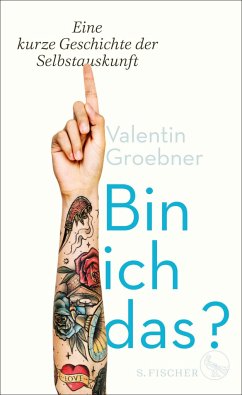

Was steckt eigentlich hinter dem neuen Zwang, sich zu zeigen? Mit viel Humor, Selbstironie und klugen Beobachtungen erzählt Valentin Groebner - »eine(r) der coolsten Geschichtswissenschaftler momentan überhaupt« (litera.taz) - seine kurze Geschichte der Selbstauskunft.

Denn ob im Bewerbungsgespräch oder per Instagram-Account, bei der Teambildung oder im Dating-Profil: Ohne Selbstauskunft geht heute nichts. Sie ist sowohl Lockstoff als auch Pflicht, steht für Reklame in eigener Sache und das Versprechen auf Intensität und Erlösung, in den Tretmühlen der digitalen Kanäle ebenso wie in politischen Debatten um kollektive Zugehörigkeit.

Doch wie viel davon ist eigentlich Zwang, und wie viel Lust? Was haben wir, was haben andere vom inflationären Ich-Sagen und Wir-Sagen? Diesen Fragen geht Valentin Groebner auf der Suche nach dem Alltäglichen nach. Er zeigt, was historische Beschwörungen der Heimat mit offenherzigen Tattoos gemeinsam haben, und was den Umgang mit alten Familienfotos und demonstrative Rituale des Paar-Glücks (Stichwort Liebesschlösser an Brückengeländern) verbindet. Doch ist öffentliche Intimität wirklich die Währung für Erfolg - oder eine Falle?

Denn ob im Bewerbungsgespräch oder per Instagram-Account, bei der Teambildung oder im Dating-Profil: Ohne Selbstauskunft geht heute nichts. Sie ist sowohl Lockstoff als auch Pflicht, steht für Reklame in eigener Sache und das Versprechen auf Intensität und Erlösung, in den Tretmühlen der digitalen Kanäle ebenso wie in politischen Debatten um kollektive Zugehörigkeit.

Doch wie viel davon ist eigentlich Zwang, und wie viel Lust? Was haben wir, was haben andere vom inflationären Ich-Sagen und Wir-Sagen? Diesen Fragen geht Valentin Groebner auf der Suche nach dem Alltäglichen nach. Er zeigt, was historische Beschwörungen der Heimat mit offenherzigen Tattoos gemeinsam haben, und was den Umgang mit alten Familienfotos und demonstrative Rituale des Paar-Glücks (Stichwort Liebesschlösser an Brückengeländern) verbindet. Doch ist öffentliche Intimität wirklich die Währung für Erfolg - oder eine Falle?

Hinein in die Nahgeschichte: Valentin Groebner mustert Verfahren der Selbstauskunft

Auf der Innenseite des Umschlags findet sich kein Foto des Autors, sondern eine Zeichnung. So, ist darüber zu lesen, werde Valentin Groebner "in fünf Jahren aussehen, sagt seine Tochter". Was auf den ersten Blick in einem Buch, das "Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft" gibt, wie reinstes Understatement wirkt, ist tatsächlich das genaue Gegenteil, gibt das gezeichnete Porträt über den Autor doch so einiges preis: Ich bin, so suggeriert es, ein origineller Kopf. Ich bin ein Vater, und zwar der Vater eines talentierten Kindes; ein fürsorglicher Vater, der das Talent seines Kindes herausstellt. Wenn Groebner schreibt, dass die Selbstauskunft einer Person diese verbessern soll, dann hat er sich mit diesem kleinen Kniff auf keinen Fall verschlechtert.

Und mit der Wahl seines Sujets zeigt sich Groebner am Puls der Zeit. Wenn noch vom kleinsten Verwaltungsangestellten mit Büro ganz am Ende des Gangs heute "Persönlichkeit" erwartet wird, wenn eine wachsende Zahl von Menschen mehr über ihre Instagram-Selfies als direkt mit ihren Bekannten spricht, dann ist von einem Autor, der sich leichtfüßig zwischen der Historie, seinem eigentlichen Metier, und anderen Feldern wie Philosophie und Kulturwissenschaften zu bewegen pflegt, einiges zu erwarten. Groebner verspricht eine Nahgeschichte, die das banale Alltägliche würdige und Selbstbefragung ermögliche - auch wenn Nahgeschichte "nach Nacktschnecke" klinge und wie diese "etwas glitschig - und klebrig" sei.

Eine Milliarde Menschen nutzen Instagram, stellt Groebner fest, 2,8 Milliarden Facebook; welch ein Publikum, aber auch welche Konkurrenz für das Smartphone-betriebene "Nabelfernsehen" (Groebner), das als Medium der Selbstauskunft "zur universalen Erweiterung der Person" geworden ist. Zu einem hohen Preis, versteht sich: "Wer dauernd sein besonders starkes Ich vorzeigen muss, heftet sich an etwas, das er für den Blick der anderen ununterbrochen optimieren muss." Mit den sozialen Medien und ihren vielfach beschriebenen Folgen hält sich Groebner allerdings gar nicht allzu lang auf, lieber schaut er umher und vor allem auch zurück.

Groebner schlägt den Bogen vom vierten Laterankonzil 1215, das dem Büßer die Beichte auferlegte, über die kommunistische Selbstkritik zu jenen Aufzeichnungen, in denen bedeutende Männer akribisch jeden Beischlaf festhielten. 1783 brachte Karl Philipp Moritz das "Magazin zur Erfahrungsseelenkunde für Gelehrte und Ungelehrte" heraus, welches 1919 im amerikanischen Blatt True Story in modernisierter Form wieder auferstand, das bis heute existiert. Unerwähnt bleibt, dass dieses Zeitschriftensegment auch im deutschsprachigen Bahnhofskiosk fortlebt, wo Hefte wie Mein Gewissen, Mein Bekenntnis und Meine Schuld miteinander wetteifern - oder auch nicht, da sie alle im selben Verlag erscheinen.

Ein anderes Kapitel widmet sich den "vielen Milliarden Fotos auf Papier", deren größter Teil "in den nächsten Jahren unwiderruflich verschwinden" werde - zum Beispiel, weil sie mit dem Tod ihrer für unbedeutend erachteten Urheber entsorgt würden. Beim Betrachten der eigenen verblassenden Familienbilder sinniert Groebner: "Auf diesen Bildern sind immer Ferien, die in passender Garderobe in idyllischen Immobilien an Bergseen stattfinden." Schon in der Prä-Instagram-Ära war offensichtlich das, was es zu verewigen galt, vor allem der schöne Schein.

In einem Buch über Selbstauskunft, so Groebner, schreibe er "notwendigerweise" auch über sich selbst, und so erfahren wir, wie der Jüngling aus der schlechteren Ecke eines besseren Wiener Bezirks seine Selbstverwandlung durch "akademisches Schreiben und erst recht Schreiben fürs Feuilleton" betrieb - ohne seine Herkunft ablegen zu können. "Das ist nämlich auch Heimat: Wenn die anderen nicht nur ganz genau wissen, wo Du herkommst, sondern auch, wo Du hingehörst."

Ob über Tätowierungen oder über Liebesschlösser, Groebner schreibt geistreich und unterhaltsam, reiht einen aphorismustauglichen Satz an den nächsten und schwingt sich über ausgedehnte Assoziationsketten in Gefilde, die von seinem Ausgangspunkt denkbar weit entfernt liegen; nicht immer vermag der Leser mit ihm Schritt zu halten.

Er hoffe, bekennt Groebner im Dankeswort, "dass man diesem Buch seine Herkunft aus meinen unsystematischen Notizen und digitalen Komposthaufen nicht allzu sehr anmerkt", und er legt offen, dass diverse Kapitel in Teilen schon als Zeitschriftenbeitrag oder Radio-Feuilleton erschienen sind. Und das merkt man dem Buch dann schon ein wenig an; etwas mehr Nacktschnecken-Kitt hätte gewiss nicht geschadet. Die offene Selbstauskunft, mit der Groebner das Fragmentarische seines Werks eingesteht, spricht freilich wieder absolut für ihn. JÖRG THOMANN

Valentin Groebner: "Bin ich das?" Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021. 192 S., geb., 20,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rezensent Thomas Ribi lernt beim Historiker Valentin Groebner sowohl, wie viel an unserem Ich geprägt ist durch Herkunft und Familie, als auch, wie unsere Freiheit, ich zu sagen, immer wieder kippt in die Unfreiheit, den Zwang, sich zu produzieren. Brillant wie unterhaltsam findet Ribi Groebners Rückgriff auf das 4. Laterankonzil, das zur Beichte anhielt, und auf Montaignes erstmal radikal subjektive Bekenntnisse von 1580. Wenn der Autor die Arbeit am Ich analysiert und ihr Dilemma herausarbeitet, schwankt Ribi zwischen Schmunzeln und Schrecken. Anschaulich ist es allemal, meint er, und Groebners meist elegant durchgehaltener Mix aus Philosophie, Kulturwissenschaft und Geschichte geht auf.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Groebner erzählt pointiert und auf überraschenden Umwegen von der Unzuverlässigkeit, der Scheinheiligkeit und den Gefahren, die in jedem Ich- und jedem Wir-Sagen schlummern. Roman Kaiser-Mühlecker SWR2 20220405