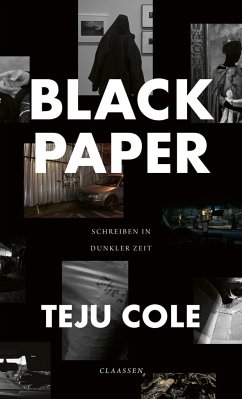

Menschlichkeit und Kunst in Zeiten des Umbruchs

Teju Coles neue Essays kreisen um die Frage, wie wir in Zeiten der Dunkelheit unsere Menschlichkeit bewahren und uns für die Menschlichkeit anderer öffnen. Cole ist ein literarischer Meister des Essays, und er variiert seine Form, um sie immer wieder neu für menschliche Erfahrung - individuelle und kollektive - empfänglich zu machen. Dunkelheit ist nicht leer: Indem er über Begegnungen mit verstörender Kunst, die Rolle von Schriftstellern in Zeiten des politischen Umbruchs, die Verwendung von Schatten in der Fotografie oder über die Verbindungen von Literatur und Aktivismus nachdenkt, indem er scheinbar weit auseinanderliegende Themen miteinander verbindet, entfaltet er neue Wahrnehmungen von blackness und entwirft ein tiefgründiges, multiperspektivisches Bild unserer Gegenwart.

Teju Coles neue Essays kreisen um die Frage, wie wir in Zeiten der Dunkelheit unsere Menschlichkeit bewahren und uns für die Menschlichkeit anderer öffnen. Cole ist ein literarischer Meister des Essays, und er variiert seine Form, um sie immer wieder neu für menschliche Erfahrung - individuelle und kollektive - empfänglich zu machen. Dunkelheit ist nicht leer: Indem er über Begegnungen mit verstörender Kunst, die Rolle von Schriftstellern in Zeiten des politischen Umbruchs, die Verwendung von Schatten in der Fotografie oder über die Verbindungen von Literatur und Aktivismus nachdenkt, indem er scheinbar weit auseinanderliegende Themen miteinander verbindet, entfaltet er neue Wahrnehmungen von blackness und entwirft ein tiefgründiges, multiperspektivisches Bild unserer Gegenwart.

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Rezensent Michael Wolf merkt recht bald, dass er einen Autor wie Teju Cole nicht mit den üblichen identitätspolitischen Begriffen festnageln kann. Cole ist in den USA geboren, in Nigeria aufgewachsen und dabei einem europäischen Bildungsideal ebenso verpflichtet wie dem Universalismus. In den Essays "Black Paper" begegnet dem Rezensenten denn auch ein Kunsthistoriker, der durchaus politisch und historisch informiert schreibt, das aber ebenso gern über Beethoven wie über Edward Said. Und wenn Cole in einem Caravaggio-Gemälde das Unglück eines Geflüchteten entdeckt, dann ahnt Wolf, dass es Cole nicht darum geht, postkoloniale Punkte zu machen, sondern die Sinne zu schärfen, Moral und Sinnlichkeit zu vereinen oder den Schatten ästhetisch und politisch zu sehen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

«Einer der interessantesten Essayisten unserer Zeit.» Holger Heimann ORF Ex Libris 20230521