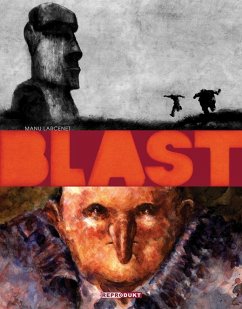

Ein Mann steht unter Mordverdacht: Unförmig und abgerissen ist er, dieser Polza Manzini, der im Polizei-verhör freimütig seine Geschichte erzählt. Eine Geschichte der Verwahrlosung. Jahrelang ist er über Land gezogen, nachdem er sein bürgerliches Leben über Bord geworfen hatte, um das zu suchen, was er den Blast nennt einen Moment der Erleuchtung, der ihn in Grenzregionen des Verstandes führt. Die Sehnsucht nach dem nächsten Blast scheint Polza zu allem zu befähigen Auch dazu, einen Menschen zu töten?

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Erdung findet der Rezensent in dieser Graphic Novel vor allem in den visuell überzeugenden ganz und gar nicht lieblichen Naturbildern. Ein Ex-Gastrokritiker, der als Clochard umherzieht und die Untiefen der Existenz und der Moral auslotet - für Christoph Haas ist das als Idee für eine Geschichte ein bisschen dünne. Die von Manu Larcenet offensichtlich gewollte Reduktion aufs Wesentliche, nämlich die Erfahrung von Entgrenzung und Tod, gereicht laut Haas nicht zu mehr Wucht, sondern zu einer Unverbindlichkeit, die durch die der Dreibändigkeit des Vorhabens geschuldeten Redundanzen auch nicht besser wird, meint er.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Blast ist ein Horrorcomic, aber ohne jeden billigen Schockeffekt. Im Film nennt man so etwas Psycho-thriller, im Comic sollte sich dafür die Bezeichnung Blast einbürgern.« - Andreas Platthaus, FAZ