Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, Aufopferung: Keine Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte kommt ohne diese Zutaten aus. Das ist nicht originell. Deshalb versuchte es Gabrielle Hamilton lieber mit dem Zen einer Vagabundin, Velvet Underground und der dunklen Erinnerung an eine Zeit, in der Fleisch noch als ganzes Tier verkauft wurde.

Gabrielle - ihre französische Mutter nennt sie Prune, Pfläumchen - wächst als Nesthäkchen in einem Haus voller Geschwister, voller für das Amerika der 70er Jahre exotischer Gerichte, voller Feste und Gäste auf. Kochen, das heißt Abenteuer, Liebe, Familie - und jede Menge Arbeit. Dieses Idyll verkehrt sich jäh ins Gegenteil, als ihre Eltern sich scheiden lassen, getrennte Wege gehen und verduften. Das Pfläumchen lernt, sich allein durchzuschlagen - wenn's sein muss illegal. Mit dreizehn ergattert sie ihren ersten Job als Tellerwäscherin, mit sechzehn absolviert sie knochenharte Schichten als Kellnerin, später arbeitet sie unter Hochdruck im Maschinenraum der Gastronomie, dem Catering Business, im Akkord. Mit dem Herz einer Pippi Langstrumpf und dem Mundwerk eines Matrosen setzt sie sich in dieser Welt durch. Und steht nach Jahren des Chaos und der Einsamkeit mit zu vielen Drogen und zu wenig Schlaf plötzlich in einem wahrgewordenen Traum: ihrem eigenen Restaurant, dem Prune im New Yorker East Village.

Warmherzig, schlau, witzig und rotzig erzählt Hamilton von ihrem abenteuerlichen Lebensweg. Die berührende Geschichte eines jungen Menschen, der anders ist, der schnell erwachsen werden muss und schließlich seinen Platz in der Welt findet.

Gabrielle - ihre französische Mutter nennt sie Prune, Pfläumchen - wächst als Nesthäkchen in einem Haus voller Geschwister, voller für das Amerika der 70er Jahre exotischer Gerichte, voller Feste und Gäste auf. Kochen, das heißt Abenteuer, Liebe, Familie - und jede Menge Arbeit. Dieses Idyll verkehrt sich jäh ins Gegenteil, als ihre Eltern sich scheiden lassen, getrennte Wege gehen und verduften. Das Pfläumchen lernt, sich allein durchzuschlagen - wenn's sein muss illegal. Mit dreizehn ergattert sie ihren ersten Job als Tellerwäscherin, mit sechzehn absolviert sie knochenharte Schichten als Kellnerin, später arbeitet sie unter Hochdruck im Maschinenraum der Gastronomie, dem Catering Business, im Akkord. Mit dem Herz einer Pippi Langstrumpf und dem Mundwerk eines Matrosen setzt sie sich in dieser Welt durch. Und steht nach Jahren des Chaos und der Einsamkeit mit zu vielen Drogen und zu wenig Schlaf plötzlich in einem wahrgewordenen Traum: ihrem eigenen Restaurant, dem Prune im New Yorker East Village.

Warmherzig, schlau, witzig und rotzig erzählt Hamilton von ihrem abenteuerlichen Lebensweg. Die berührende Geschichte eines jungen Menschen, der anders ist, der schnell erwachsen werden muss und schließlich seinen Platz in der Welt findet.

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Gut gefallen haben dem Rezensenten Oliver Jungen die Memoiren der Küchenchefin Gabrielle Hamilton, die im New Yorker East Village das Restaurant "Prune" führt. Kochen war in der Familie Hamiltons offenbar immer eine große Sache, erfahren wir. Die Mutter kochte als Französin Dinge, die in Amerika sonst eher nicht auf den Tisch kommen, der Vater liebte das Grillen. Doch als die Eltern sich trennten, war es damit vorbei und die 13-jährige Gabrielle heuerte als Küchenhilfe in einem Restaurant an. Wie sie sich dann zur erfahrenen Küchenkraft hocharbeitete, das Kochen hinschmiss, Literatur studierte und eigentlich im Studium erst begriff, dass auch Kochen eine Kunst ist, hat der Rezensent mit Genuss gelesen. Hamiltons Sprache gleicht allerdings ihrer Küche, warnt er die Liebhaber von "Schäumchen": deftig.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Der Kommentarband zur Speisekarte: Die New Yorker Küchenchefin Gabrielle Hamilton erzählt in "Blood, Bones & Butter" den Roman ihres Lebens.

Es fängt mit dem verbotenen Apfel an und hört bei Martin Suter noch lange nicht auf: Was in der Literatur verkostet wird, füllt ganze Bibliotheken. Und doch sind es stets allegorische Genüsse. Die Gesetze der Narration lassen das Sinnliche nur als Symbolisches zu, abstrahiert vom Geschmack im eigentlichen Sinn, vom inneren Wesen der Nahrung und ihrer Zubereitung. Essen in Geschichten, das ist Showküche für Hermeneuten.

Und nun dies. Begleitet von einigem Topfgetrommel, nicht nur in der "New York Times" hat die renommierte amerikanische Chefköchin Gabrielle Hamilton ihre Memoiren vorgelegt, die einem Roman zum Verwechseln ähnlich sehen. Aber "Blood, Bones & Butter" verzichtet auf die Genremarkierung. Einige Namen habe sie geändert, sagt die Autorin, manche Vorgänge gerafft, aber ansonsten handele es sich um "die wahre Darstellung meiner Erfahrungen", auch wenn der verzwiebelte Nachsatz folgt: "wie ich sie in Erinnerung habe". Wahr ist jedenfalls, dass das kleine Restaurant "Prune" - Pfläumchen wurde die kleine Gabrielle von ihrer Mutter genannt - im New Yorker East Village tatsächlich existiert und auf alle Gourmetattitüde verzichtet. Das "Prune" ist rasend beliebt, doch die Chefin denkt nicht ans Expandieren.

Das Buch ist so etwas wie der Kommentarband zur Speisekarte. Was oft nach poetischer Naturdichtung klingt - die abgeknipsten Puntarelle-Knospen, die eingelegten Zwiebeln von Traubenhyazinthen und so fort - ist schlicht authentisch: Es ließe sich nicht nur nachkochen, es wird serviert. Das geht, wenn auch von der anderen Seite aus, durchaus in die Richtung von Orhan Pamuks Unschuldsdoppelspiel mit Fiktion und Realität.

Vordergründig dargestellt wird der Lebensweg der aus New Hope in Pennsylvania stammenden Erzählerin, die nach der Trennung der Eltern früh auf sich selbst gestellt ist und bereits mit dreizehn Jahren, sich als sechzehn ausgebend, in einer Küche anheuert. Mehrfach versucht sie, vom Kochen loszukommen, kehrt aber immer wieder zurück. Nur so nämlich vermag sie das abrupt abgerissene Glück der frühen Kindheit heraufzubeschwören, die goldenen Jahre, als der Vater noch gigantische Grillfeste veranstaltete und die Mutter, eine selbstbewusste Französin, die wunderlichsten Dinge ("Schwänze, Klauen und Markknochen") dünstete oder den Kindern zeigte, "wie man Schnecken und Gras isst". Kochen ist für die Protagonistin die eigentliche Muttersprache.

Gabrielle arbeitet sich hoch: von der koksenden Küchenhilfskraft bis zur passabel verdienenden Hilfsköchin bei diversen Catering-Anbietern. Doch wieder nagt der Zweifel: "Ich hatte eigentlich mehr mit meinem Leben vorgehabt, als meine Tage damit zu verbringen, mit den Händen eine Schüssel voll Baby-Leaf-Salat mit altem Balsamico zu vermengen." Bei der Suche nach der richtigen Beschäftigung fällt die Wahl ausgerechnet - die üblichen Wertigkeiten vertauschend - auf das Schreiben.

Die Protagonistin absolviert ein Literaturstudium im Bereich "Fiction" an der Universität von Michigan, wirft ein wenig mit Derrida und Lacan um sich, weil das offenbar dazugehört, lacht sich eine feste Freundin an, verzweifelt aber dennoch bald am aufdringlich bedeutungsschweren "Schwachsinn", den ihre weltfremden, empfindsamen Kommilitonen zusammendichten. Nun erst ist sie frei genug, das Kochen als Kunst zu erkennen (und zugleich beginnt sie ein Buch, dieses Buch).

Hamilton macht die Einfachheit zur Maxime ihres eigenen Restaurants: "Es sollte keine Schäumchen und kein ,konzeptuelles' oder ,intellektuelles' Essen geben; einfach die salzigen, süßen, stärkehaltigen, würzigen, knusprigen Sachen, auf die man Lust hat, wenn man wirklich Hunger hat." Das war 1999 eine Entscheidung gegen den Trend.

Hamilton erzählt in einem erdigen, frechen und selbstironischen Ton, macht sich lustig über Frauenquotendiskussionen und den Status als Promikoch. Auch poetologisch setzt die Köchin auf Einfachheit; sprachlich-stilistisch gehört das Buch jedenfalls nicht zur Haute Cuisine, sondern gleicht eher einer deftigen Bratkartoffelpfanne.

Etwas raffinierter ist die Struktur: Rückblenden dynamisieren das überraschungsarme Geschehen, und die Großtektonik wirkt beinahe biblisch. Dem zu Beginn verlorenen Paradies nämlich korrespondiert am anderen Ende dessen Wiederkunft: Gabrielle findet in Italien, der Heimat ihres Mannes Michele (die lesbische Phase war denn doch irgendwann vorüber), die lang vermisste Freude am geselligen Kochen wieder.

Die Rückkehr ins Paradies funktioniert aber nur partiell: "Sie ist verführerisch und voller Versprechungen, diese große italienische Familie, wie sie umgeben von Olivenbäumen um den gedeckten Tisch sitzt. Aber sie ist nicht meine Familie, ich gehöre nicht zu ihr." Die Autobiographie schließt mit einer melancholischen und nun doch literarischen Szene, einem kleinen Sisyphossieg gegen das Verrinnen der Zeit: Gabrielle hat im verfallenden Villengarten den Blick zum Meer noch einmal freigeschnitten.

Das jahrhundertealte Italien des Gaumens aber kann ihr niemand nehmen, sie hat es in die eigene Küche integriert, und vielleicht ist das mehr, als die meisten Dichter von ihrer Italien-Reise mitbringen. Es ist diese nostalgische Evokation der tempi passati, als man Milch noch beim Bauern kaufte und ganze Tiere verwertete, als es noch keinen Bio-Fetischismus und kaum Design-Food gab, weshalb das Buch so gut in unser "Landlust"-Zeitalter passt. Es erhebt prominenten Einspruch gegen die Promikoch-Epoche, die uns nicht nur die Idiotie des Fernsehkochens beschert hat, sondern auch eine immer versnobtere Gourmetsprache.

Wollte das Buch als reine Erzählung überzeugen, käme man ins Mäkeln - manche Wiederholung gibt es, dann wieder Lücken, auch der symbolische Gehalt ist nicht immer klar -, aber da es gar kein Roman sein will, darf sich die Literaturkritik wohl einmal genüsslich zurücklehnen und bekochen lassen.

OLIVER JUNGEN.

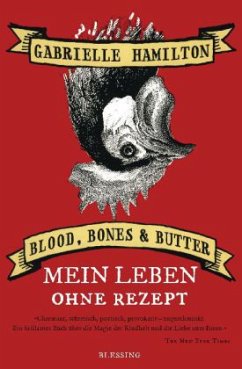

Gabrielle Hamilton: "Blood, Bones & Butter". Mein Leben ohne Rezept.

Aus dem Englischen von Heike Schlatterer. Blessing Verlag, München 2012. 400 S., br., 14,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main