Joan Didion hat über Leben und Sterben ihrer Tochter ein radikales Buch geschrieben. "Blaue Stunden" geht dorthin, wo es weh tut: Es schildert die Ohnmacht des Verlusts, den Selbstzweifel einer Mutter, die Sinnlosigkeit von Erinnerung.

Schicksalsschläge wie der Verlust eines geliebten Menschen können tödlich sein. Als Hugo von Hofmannsthal zur Beerdigung seines Sohnes aufbrach, der sich mit nur sechsundzwanzig Jahren erschossen hatte, erreichte der Vater die Trauergesellschaft nie. Noch im Haus erlitt der Fünfundfünfzigjährige einen Schlaganfall, an dem er wenig später starb. Die amerikanische Schriftstellerin Joan Didion, die kurz hintereinander erst ihren Mann und dann ihre Tochter verlor, ist daher so etwas wie eine Überlebende. Sie, die den Tod ihr Leben lang erfolgreich verdrängt hatte, wie sie bekennt, fürchtete sich plötzlich nicht mehr davor, selbst zu sterben - sondern nur noch davor, nicht zu sterben.

Bricht der Tod in eine Familie ein, ist das der Augenblick, der das Leben trennt in ein Davor und ein Danach. Doch obwohl diese Erfahrung universell ist, bleiben Trauernde oft allein mit ihrem Leid. Kaum jemand spricht, kaum einer schreibt darüber. Dabei ist das Sterben in der Gesellschaft, ein seltsames Paradox, sichtbar wie nie - man denke nur an die Kollektivtrauer um Robert Enke, den Erfolg der morbiden Fernsehserie "Six Feet Under" oder das Interesse an der Selbstauskunft des todkranken Christoph Schlingensief. So öffentlich das Sterben geworden ist, Trauer bleibt privat.

Auch deshalb hat Joan Didions Buch "Das Jahr magischen Denkens" (2006) so viele Menschen bewegt. Darin schreibt sie in unverwechselbarer Mischung aus Erinnerung, Analyse und Trauerarbeit radikal offen und dabei doch diskret über den Tod ihres Mannes, mit dem sie fast vierzig Jahre zusammenlebte und -arbeitete. Entstanden war das Buch aus dem Bedürfnis, den Erschütterungen standzuhalten. Denn zur gleichen Zeit lag ihre einzige Tochter Quintana im Krankenhaus. Eine Grippe hatte einen septischen Schock ausgelöst. Mehr als ein Jahr verbrachte Quintana auf verschiedenen Intensivstationen, bevor sie nach mehreren Operationen im August 2005 mit nur neununddreißig Jahren starb. "Lässt für die Sterblichen größeres Leid sich erdenken, als sterben zu sehen die Kinder?", zitiert Joan Didion Euripides, um selbst noch einen schmerzlichen Schritt weiterzudenken: "Wenn wir von Sterblichkeit reden, reden wir von unseren Kindern."

Joan Didions besondere Begabung als Chronistin Amerikas lag seit ihren Anfängen in den Sechzigern bei der "Vogue" in ihrer einzigartigen Verschränkung aus Betrachtung und Reflexion, Sinnlichkeit und Klarsicht. So hält es die Siebenundsiebzigjährige auch in "Blaue Stunden": Weder Roman noch Autobiographie, noch reiner Essay, erfüllt das Buch nach Art eines literarischen Exerzitiums fast die Funktion, die früher die Totenwache hatte. "Blaue Stunden" nimmt den Leser mit auf eine Zeitreise ganz eigener Chronologie. Didion ergeht sich nicht etwa in peinigenden Details über das qualvolle Sterben ihrer Tochter. Hier schreibt eine Mutter, die keine mehr ist, die sich an ihr Kind erinnert, das nicht mehr lebt.

Quintana ist ein kleines Mädchen, als die Familie Didion-Dunne ins kalifornische Malibu zieht, in ein Haus am Pazifikstrand. Die vielbeschäftigten Eltern schreiben nicht mehr nur Romane und Zeitungskolumnen, sondern inzwischen auch Drehbücher. Man verkehrt mit den Berühmtheiten Hollywoods. Quintanas Kindheit ist das, was man privilegiert nennt. Im Schrank hängen Dutzende Designerkleidchen, bei Konzerten berühmter Rockbands sitzt sie auf der Bühne im Eck, auf Reisen nach Paris, Saint-Tropez oder New York steigt die Familie in den besten Hotels ab. Die Fünfjährige weiß, was sie tun muss, damit der Zimmerservice ihr den Kindercocktail Shirley Temple bringt.

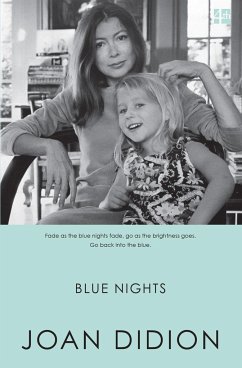

Joan Didion kramt in Schubladen und schaut die alten Bilder an, auf der Suche nach einem Sinn, einer vielleicht heimlichen Bedeutung, die sich erst im Rückblick erschließen ließe - vergeblich. Aus dieser Vergeblichkeit speist sich Didions Hoffnungsverweigerung. Die Fotografien dokumentieren zwar glückliche Tage Anfang der Siebziger: Quintana mit flachsblondem Haar und karierter Uniform marschiert fröhlich zur Schule; der erste Milchzahn wackelt; auf Gartenpartys stehen Frauen in Chanel-Kostümen und rauchen David-Webb-Zigaretten. Doch da fällt Didion der Zettel mit "Mamas Sprüchen" ein, den ihre Tochter eines Tages in der Garage aufhängte: "Putz dir die Zähne, kämm deine Haare und sei still, ich arbeite." Die vergilbenden Dokumente lachender sonnengebräunter Menschen erweisen sich als unzuverlässige Zeugen.

Andere Geschichten, für die es keine Bilder außerhalb des Kopfes gibt, erzählen von Quintanas Anrufen in der Psychiatrie, weil sie wissen will, was sie tun muss, falls sie verrückt werden sollte. Da ist sie gerade fünf Jahre alt. Ein anderes Mal ruft sie, kaum älter, bei Twentieth Century Fox an. Sie habe sich erkundigen wollen, erklärt sie den verdutzten Eltern, was sie tun müsse, um ein Star zu werden. Das Kind, das so verzweifelt versucht, keines zu sein, weiß dafür, welche Buchläden welche Bestsellerlisten machen und was die Aufgabe eines Agenten ist. Den berühmten William Morris fragte Quintana nach einem Arbeitstreffen mit ihrer Mutter: "Aber wann geben Sie ihr das Geld?"

Dass sie die Tiefen und Untiefen im Wesen der Tochter nicht früher bemerkt habe, blitzartige Veränderungen, die später als Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden, wirft Joan Didion sich bis heute vor. Wäre dann womöglich alles anders gekommen? Solche unausgesprochenen Zweifel durchziehen das Buch. Vor allem aber grundiert es die Angst: die Angst, dass ihrer Tochter etwas zustoßen könnte. Seit Quintanas Geburt, schreibt Didion, habe es keinen angstfreien Augenblick mehr in ihrem Leben gegeben. Ob Schwimmbecken oder Hochspannungsdrähte, Fieber, für die es keine Erklärung gab, oder Fremde, die vor der Haustür auftauchten - nichts ließ sie als Mutter sicher sein. Dass Quintana nicht ihre leibliche Tochter war, machte die Sache nicht einfacher. Als das Kind 1966 zur Welt kam, trug es keinen Namen ums Handgelenk, sondern die Kennbuchstaben "K. I." - für "Keine Information".

Bis heute quält Didion, dass sie damals, dem Rat der Fachleute folgend, dem Kind die "Geschichte von der Wahlmöglichkeit" erzählte. Warum sie sich gerade für Quintana entschieden hatten. Was wäre gewesen, fragte das Mädchen immer wieder, wenn sie sich gegen sie entschieden hätten? Dass sich Adoption, wie Elternschaft überhaupt, "nur schwer richtig machen" lässt, das reflektiert Didion eindringlich. Schon der märchenhafte Name Quintana Roo, den sie und ihr Mann auf einer mexikanischen Landkarte entdeckt hatten, erwies sich als fatal: Denn er bezeichnete ein Gebiet, das noch kein Staat war, sondern Terra incognita. Hatten die naiven Eltern wirklich geglaubt, dass das Neugeborene auf der Kinderstation ein unbeschriebenes Blatt war, das sie nun prägen würden?

Die schroffe, fast rohe Offenheit, dieses Fehlen jeglicher Rhetorik, Larmoyanz und Rührseligkeit macht Didions schmalen Band zur eindringlichen Meditation über letzte Dinge. Jegliche Dramatisierung verbietet sie sich, und doch schnürt es einem beim Lesen oft die Kehle zu. Wer da zur gleichen Zeit Joyce Carol Oates' Fünfhundertseiten-Schmerzensepos "Meine Zeit der Trauer" über den Tod ihres Mannes liest, ist entsetzt. Denn im Vergleich zu Didions radikaler Wortkargheit kann man der Kanadierin kaum verzeihen, mit wie viel dramatischem Aufwand sie ihre Trauer im Rückblick inszeniert - zu einem Zeitpunkt wohlgemerkt, an dem sie längst wieder glücklich verheiratet ist.

Anders als Joyce Carol Oates lässt Joan Didion das Gerede von der Erinnerung völlig kalt: "Erinnerungen sind das, woran man sich nicht länger erinnern möchte." Immerhin. Als Quintanas Tod fast fünf Jahre zurückliegt, kann Joan Didion wenigstens wieder an ihre Tochter denken. Sie weint nicht mehr, wenn sie ihren Namen hört. Sie stellt sich nicht mehr vor, wie der Wagen gerufen wird, um sie ins Leichenschauhaus zu bringen. Und doch denkt sie immer nur an sie.

Es gibt nichts Schöneres als Eltern, die ein Kind bekommen. Es gibt nichts Schlimmeres als Eltern, die um ihr Kind trauern. Joan Didions Requiem auf ihre Tochter kann den namenlosen Schmerz nicht zum Verschwinden bringen, aber es gibt der Nichterfahrbarkeit des Todes eine eminent literarische Gestalt. Mehr ist nicht möglich.

SANDRA KEGEL.

Joan Didion: "Blaue Stunden".

Aus dem Englischen von Antje Rávic Strubel. Ullstein Verlag. Berlin 2012. 208 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main