Nicht lieferbar

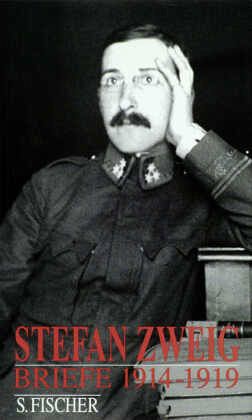

Briefe 1914-1919

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

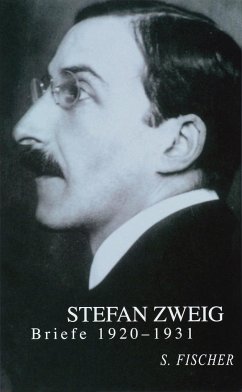

Der zweite von insgesamt vier Bänden dieser Auswahlausgabe von Briefen Stefan Zweigs setzt mit August 1914, dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ein und endet im Dezember 1919. Hatte der erste Band (1897-1914) Zweigs Entwicklung seiner Individualität und seines künstlerischen Schaffens dokumentiert, so liegt in diesem Band, dem Zeitraum entsprechend, der Schwerpunkt auf seiner politischen Einstellung und Haltung. Stefan Zweig läßt sich - trotz gelegentlicher kritischer, skeptischer Äußerungen in Briefen an Freunde - vom Rausch des Patriotismus hinreißen, bis Ende 1915 »jeder das Endlos...

Der zweite von insgesamt vier Bänden dieser Auswahlausgabe von Briefen Stefan Zweigs setzt mit August 1914, dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ein und endet im Dezember 1919. Hatte der erste Band (1897-1914) Zweigs Entwicklung seiner Individualität und seines künstlerischen Schaffens dokumentiert, so liegt in diesem Band, dem Zeitraum entsprechend, der Schwerpunkt auf seiner politischen Einstellung und Haltung. Stefan Zweig läßt sich - trotz gelegentlicher kritischer, skeptischer Äußerungen in Briefen an Freunde - vom Rausch des Patriotismus hinreißen, bis Ende 1915 »jeder das Endlose dieses Krieges« und dessen »Sinnlosigkeit« spürt. Danach setzt er sich, stärker noch als bisher, in Briefen an Romain Rolland für eine europäische Verständigung nach dem Ende des Krieges ein. Dessen ungeachtet nimmt er zur gleichen Zeit seinen Auftrag als Freiwilliger im k. u. k. Kriegsarchiv in Wien äußerst ernst - Stefan Zweig war bei allen Musterungen immer wieder als kriegsuntauglich eingestuft worden - , wohl nicht zuletzt aus Sorge, dennoch an die Front abkommandiert zu werden. Seine wichtigsten Werke, die in diesen Jahren entstehen, sind das gegen den Krieg gerichtete Drama Jeremias und der Dostojewski-Essay.