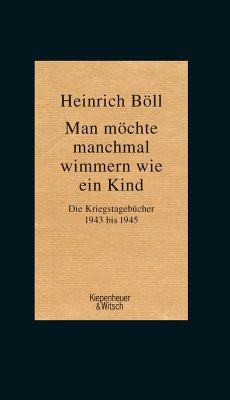

Briefe aus dem Krieg 1939 - 1945

Mit einem Vorwort von Annemarie Böll

Herausgegeben: Schubert, Jochen;Mitarbeit: Reid, Hamish; Böll, Annemarie

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

65,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Heinrich Bölls Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg - ein einmaliges DokumentHeinrich Bölls Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg sind, als Aufzeichnungen des Soldaten und werdenden Schriftstellers Böll, ähnlich wie Victor Klemperers Tagebücher einzigartige Zeugnisse des Alltags aus Zeiten des Krieges und der Not.Heinrich Böll, 1917 geboren, hat als Gefreiter der deutschen Wehrmacht von 1939 an den ganzen Zweiten Weltkrieg bis zur Kapitulation der Deutschen 1945 mitgemacht, in verschiedenen Kasernen und Einrichtungen in Deutschland und an Kriegsschauplätzen in Frankreich, Polen, Rumänien, Ungar...

Heinrich Bölls Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg - ein einmaliges DokumentHeinrich Bölls Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg sind, als Aufzeichnungen des Soldaten und werdenden Schriftstellers Böll, ähnlich wie Victor Klemperers Tagebücher einzigartige Zeugnisse des Alltags aus Zeiten des Krieges und der Not.Heinrich Böll, 1917 geboren, hat als Gefreiter der deutschen Wehrmacht von 1939 an den ganzen Zweiten Weltkrieg bis zur Kapitulation der Deutschen 1945 mitgemacht, in verschiedenen Kasernen und Einrichtungen in Deutschland und an Kriegsschauplätzen in Frankreich, Polen, Rumänien, Ungarn und Rußland. Er wurde mehrfach verwundet. Während dieser Jahre hat Böll fast täglich Briefe geschrieben, die überwiegend an Annemarie Cech, die in dieser Zeit seine Frau wurde, gerichtet sind, aber auch an die Familie und Freunde. Die Briefe beschreiben den Soldatenalltag und den Krieg, sie widmen sich dem Leben im besetzten Frankreich, zeugen von den Nöten des leidenschaftlichen Katholiken Böll und seinem Hass auf die Uniform, zeigen aber auch die Zeitgebundenheit Bölls, aus der er sich herausgearbeitet hat zu dem Schriftsteller und Menschen, wie wir ihn kennen. An der Ostfront werden sie zu drastischen Zeugnissen vom Verbrechen des Krieges. Bölls Briefe, ein Dokument, wie es von keinem anderen deutschen Schriftsteller vorliegt, sind überdies auch ein Zeugnis von seiner frühen Beschäftigung mit dem Schreiben selbst, mit Lektüreeindrücken und ästhetischen Fragen, und sie sind selbst gleichsam Übungsstücke für das kommende literarische Werk. Von Annemarie Böll sorgfältig ausgewählt, von Jochen Schubert herausgegeben und kommentiert und von James H. Reid mit einem Nachwort versehen, sind die Kriegsbriefe Bölls ein wichtiges Dokument der Erfahrung und Deutung des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Mentalität, ein Dokument auch der Entwicklung Heinrich Bölls.Heinrich Böll, 1917 in Köln geboren, nach dem Abitur Buchhandelslehre. 1939-1945 Soldat, danach Gefangenschaft; nach dem Krieg Student und Hilfsarbeiter in der Tischlerei des Bruders; seit 1950 freier Schriftsteller in Köln. Für sein Werk erhielt er u.a. 1967 den Büchner-Preis und 1972 den Nobelpreis für Literatur, war Präsident des bundesdeutschen und des internationalen PEN-Clubs. Er starb am 16. Juli 1985.Jochen Schubert (Dr. phil.), geboren 1957 in Dortmund. Studium der Germanistik, Philosophie und Pädagogik in Bonn. Seit 1995 Mitarbeiter der Heinrich-Böll-Stiftung.James H. Reid, geboren 1938 in Bothwell (Schottland). Lehrte an der Freien Universität Berlin, Professor an der University of Nottingham, 1996 Emeritierung. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. Heinrich Böll, Ein Zeuge seiner Zeit (1991). Jochen Schubert ist einer der sechs Herausgeber der Heinrich Böll Werkausgabe Kölner Ausgabe.

Das größte editorische Unternehmen in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch: Heinrich Böll, Werke 1 - 27 Kölner Ausgabe

Das größte editorische Unternehmen in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch: Heinrich Böll, Werke 1 - 27 Kölner Ausgabe