Als Adorno seine Eltern im Juni 1939 in Havanna wiedersah, waren sie erst wenige Wochen auf Kuba. Oscar und Maria Wiesengrund hatten sich in letzter Minute aus Nazideutschland retten können. Von Kuba zogen sie Ende 1939 zunächst nach Florida und dann nach New York, wo sie von August 1940 an bis zum Ende ihres Lebens blieben. Erst mit Adornos Übersiedlung nach Kalifornien Ende 1941 berichten seine Briefe wieder und fast regelmäßig alle vierzehn Tage von der Arbeit und den Lebensumständen sowie den Freunden, Bekannten und Größen des damaligen Hollywood. Erzählungen von der gemeinsamen Arbeit mit Max Horkheimer, Thomas Mann und Hanns Eisler stehen neben Partyberichten, Clownereien mit Charlie Chaplin und unglücklichen Liebesaffären. Die Briefe bergen aber auch die ungestillte Sehnsucht nach Europa: So beginnt Adorno schon bei Kriegseintritt Amerikas, sich Gedanken über die Rückkehr zu machen. Die »Briefe an die Eltern« - die wohl offensten und persönlichsten, die er je geschrieben hat - eröffnen nicht nur einen Blick auf die Erfahrungen, die am Anfang der berühmten 'Minima Moralia' standen, sondern zeigen Adorno von einer bisher unbekannten, überaus persönlichen Seite.

Böser Nilpferdkönig: Adornos Briefe an seine Eltern

Gegenüber seinen Eltern genoß Adorno die Rolle des Kindes, des "Bubs", wie ihn seine Mutter in der Korrespondenz ansprach. Einem Kind trägt man nichts nach, man weiß, daß sein Verantwortungsgefühl noch begrenzt ist und daß zu seiner, mit Freud gesprochen: polymorph-perversen Triebausstattung der Sadismus nun einmal dazugehört. Zum brieflichen Beschnuppern der "Nilpferdstute" Maria Wiesengrund-Adorno, ihres Mannes Oscar Wiesengrund (im Briefwechsel meist "WK" genannt), des "Nilpferdkönigs Archibald", also Adornos, und der "Giraffe" - das ist Gretel Adorno - gehörten deshalb auch die regelmäßigen Ausfälle gegen die "Brut", das "Gesindel" der in Deutschland zurückgebliebenen Adorno-Verwandtschaft, besonders gegen den von Teddie mit grotesker Wut verfolgten Onkel Louis, genannt Louische, den er, wie er einmal schreibt, am liebsten seinem Hund als Braten vorgesetzt hätte.

Brieflicher Sadismus kann, wie man aus der Korrespondenz des britischen Romanciers Evelyn Waugh weiß, für den Leser im höchsten Maß erheiternd wirken: Die Entlastung von der inneren Zensur entlädt sich im befreiten Lachen. Hier aber gibt es Stellen, bei denen es dem Leser nicht wohl wird. Daß die emigrierte Familie, deren Oberhaupt nach dem Novemberpogrom von 1938 schwer gelitten hatte, auf die Niederlage Hitlers hoffte, ist selbstverständlich. Aber wenn Adorno am 26. September 1943 an die Eltern schreibt: "Fast muß man bitten, daß es nicht zu schnell geht: daß nicht ein politischer Zusammenbruch erfolgt, der den Deutschen die offene militärische Niederlage erspart und sie doch nicht so am eigenen Leibe fühlen läßt, was sie angerichtet haben" - dann mag auch den in der Wolle gefärbten Adorniten ein Schauder überlaufen. Der Brief fährt fort: "Ich habe nichts gegen die Rache als solche, wenn man auch nicht deren Exekutor sein möchte - nur gegen deren Rationalisierung als Recht und Gesetz. Also: möchten die Horst Güntherchen in ihrem Blut sich wälzen und die Inges den polnischen Bordellen überwiesen werden, mit Vorzugsscheinen für Juden." In Adornos Brief vom 7. April 1945 artikuliert sich die Befriedigung über das bevorstehende Ende des Nationalsozialismus in einer Sprache der spaßigen Grausamkeit: "In Deutschland hat die große allgemeine Turnerei eingesetzt, die ich mit ungeteilter Freude verfolge." Besonders fällt der Kontrast auf, wenn der Verfasser im gleichen Brief die eigenen Leiden beklagt: Kopfschmerzen und einen "Entzündungsherd im Hals-Nasensystem". Schließlich, am 1. Mai 1945: "Alles ist eingetreten, was man sich jahrelang gewünscht hat, das Land vermüllt, Millionen von Hansjürgens und Utes tot."

Daß es zuweilen um mehr als um infantilen Sadismus ging, nämlich um geschichtsphilosophische Gewißheiten des Marxisten Adorno, die sich mit den antipathischen Affekten vermischten, behauptet in einer noch unveröffentlichten Arbeit der Frankfurter Germanist Hartmut Scheible. Sein Beleg ist ein Brief Adornos an seine Eltern, in dem dieser über den emigrierten Violinvirtuosen Fritz Kreisler meldete: "In bezug auf Kreisler bin ich völlig Eurer Meinung. Er ist schon lange auf den Hund gekommen und hat jeden Maßstab verloren. Diese ganze Art des Musizierens gehört liquidiert, und man fragt sich manchmal, ob die deutsche Barbarei, die zu dieser Liquidation beiträgt, nicht hier wie in vielem anderen gegen den eigenen Willen einen sehr gerechten Urteilsspruch vollstreckt." Wem es hier nicht die Sprache verschlägt, der hat keine.

Ansonsten findet man eine angeregte und dichte Familienkonversation, in einem Stil, der, auch mit dem sehr guten Klatsch, eher an die Hofmannsthalschen Gesellschaftskomödien erinnert als an die Prosa, die man von Adorno kennt. Nur gelegentlich blitzt sie auf, etwa wenn der Philosoph am 28. August 1944 den Eltern meldet, es gehe ihm nun viel besser, "besonders wenn ich mich der Sonne exponiere".

LORENZ JÄGER

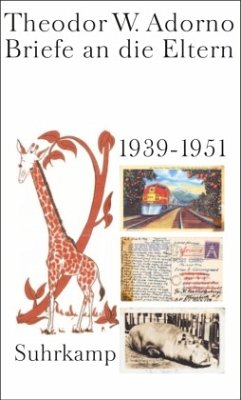

Theodor W. Adorno: "Briefe an die Eltern" 1939 bis 1951. Herausgegeben von Christoph Gödde und Henri Lonitz. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. Abb., 576 S., geb., 39,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Vorsichtig ist Elisabeth von Thadden an die Briefe von Theodor Adorno an die Eltern herangegangen, nach der "merkwürdig anrührenden" Lektüre aber würdigt sie die Ausgabe als "die Neuerscheinung des Jubiläumsjahrs, die ein neues Bild zeichnet". Das liege einerseits natürlich an Adorno selbst und seinen "eindrücklichen" bis "traurig-absurden" Briefen; die Thadden übrigens von jeglichem Kitschverdacht freispricht. Für sie ist die Verwendung von Tiernamen für Bekannte mehr ein "Spiel mit Umbenennungen" als infantiles Gehabe. Die editorische Leistung von Christoph Lödde und Henri Lonitz vervollständigt den guten Eindruck der Rezensentin. Sie lobt die "minutiöse Kommentierung", die "im Privaten angemessen diskret", im biografischen Zusammenhang allerdings leider "zu knapp" ausfalle.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»... ein intellektuelles Vergnügen.« Wolfgang Hellmich Neue Zürcher Zeitung 20210216

»Der vom Theodor W. Adorno-Archiv herausgegebene, von Henri Lonitz sorgfältig, lenntnisreich, akkurat und detailgenau editierte Band bezeugt eine sehr besondere Verbindung zwischen zwei deutschen Philosophen.« Thorsten Paprotny Philosophischer Literaturanzeiger