Nicht lieferbar

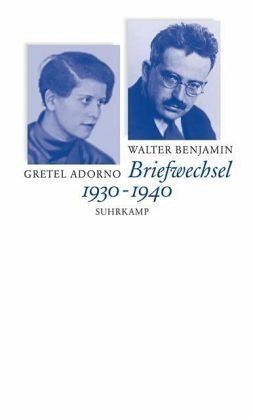

Briefwechsel 1930-1940

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die Korrespondenz zwischen Gretel Adorno und Walter Benjamin, die 1930 einsetzt, aber erst mit Benjamins Emigration nach Frankreich ihre volle Intensität erreicht, ist nicht nur ein spätes Zeugnis des intellektuellen Berlin der zwanziger Jahre, sondern auch das Dokument einer großen Freundschaft, die unabhängig von der Beziehung Benjamins zu Theodor W. Adorno bestand. Während Benjamin, neben seinen Alltagssorgen, insbesondere über jene Projekte schreibt, an denen er in den letzten Jahren seines Lebens mit Hochdruck gearbeitet hat - vor allem über den "Baudelaire" -, war es Gretel Karplu...

Die Korrespondenz zwischen Gretel Adorno und Walter Benjamin, die 1930 einsetzt, aber erst mit Benjamins Emigration nach Frankreich ihre volle Intensität erreicht, ist nicht nur ein spätes Zeugnis des intellektuellen Berlin der zwanziger Jahre, sondern auch das Dokument einer großen Freundschaft, die unabhängig von der Beziehung Benjamins zu Theodor W. Adorno bestand. Während Benjamin, neben seinen Alltagssorgen, insbesondere über jene Projekte schreibt, an denen er in den letzten Jahren seines Lebens mit Hochdruck gearbeitet hat - vor allem über den "Baudelaire" -, war es Gretel Karplus-Adorno, die mit aller Macht versuchte, Benjamin in der Welt zu halten. Sie drängte ihn zur Emigration, berichtete von Adornos Plänen und Blochs Aufenthaltsorten und hielt so die Verbindung zwischen den alten Berliner Freunden und Bekannten aufrecht. Sie half ihm durch regelmäßige Geldüberweisungen über die schlimmsten Zeiten hinweg und organisierte eine finanzielle Unterstützung aus dem anfänglich noch vom Deutschen Reich unabhängigen Saarland. In New York angekommen, versucht sie mit ihren Beschreibungen der Stadt und der Neuankömmlinge, Benjamin nach Amerika zu locken. Aber Benjamin schreibt im Frühjahr 1940: "Wir müssen sehen, unser Bestes in die Briefe zu legen; denn nichts deutet darauf hin, daß der Augenblick unseres Wiedersehens nahe ist."