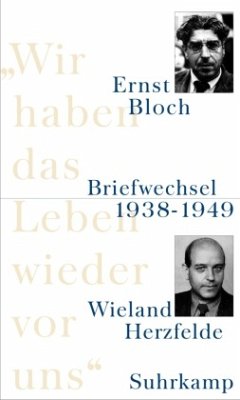

Den Gründer und Leiter des legendären Malik-Verlages hat Ernst Bloch wahrscheinlich erst im April 1936 persönlich kennengelernt: Wieland Herzfelde nimmt die aus Paris kommenden Blochs auf dem Prager Hauptbahnhof in Empfang und kümmert sich in rührender Weise um die Ankömmlinge und ihre Sorgen. Von diesem Augenblick an wächst zwischen den beiden Männern ein ebenso herzlicher wie freundschaftlicher Kontakt, der auch über die langen Jahre des Exils in den USA gepflegt wird, wohin Bloch 1938 und Herzfelde 1939 emigrieren müssen.

Herzfelde hat die einzige Buchpublikation Blochs in den USA in dieser Zeit ermöglicht (Freiheit und Ordnung, 1946), aber die Korrespondenz reduziert sich nicht auf eine bloße Autor-Verleger-Beziehung: Sie ist ein beredtes Zeugnis gegenseitiger Solidarität in schwierigen Lagen. So erweist sich Herzfelde als kundiger Berater und zuverlässiger Vertrauter in Dingen des praktischen Lebens wie in Sachen Politik; und Bloch ist kluger Mentor und erster Kritiker bei der Entstehung der heiter-bitteren, nachdenklichen Geschichten des Buches Immergrün.

Mit 201 Zeugnissen ist dieses Briefkonvolut fast lückenlos überliefert und gehört zu den umfangreichsten Korrespondenzen der amerikanischen Exiljahre Blochs: eine detailreiche und intime Quelle zu Lebens- und Werkgeschichte beider Briefpartner.

Herzfelde hat die einzige Buchpublikation Blochs in den USA in dieser Zeit ermöglicht (Freiheit und Ordnung, 1946), aber die Korrespondenz reduziert sich nicht auf eine bloße Autor-Verleger-Beziehung: Sie ist ein beredtes Zeugnis gegenseitiger Solidarität in schwierigen Lagen. So erweist sich Herzfelde als kundiger Berater und zuverlässiger Vertrauter in Dingen des praktischen Lebens wie in Sachen Politik; und Bloch ist kluger Mentor und erster Kritiker bei der Entstehung der heiter-bitteren, nachdenklichen Geschichten des Buches Immergrün.

Mit 201 Zeugnissen ist dieses Briefkonvolut fast lückenlos überliefert und gehört zu den umfangreichsten Korrespondenzen der amerikanischen Exiljahre Blochs: eine detailreiche und intime Quelle zu Lebens- und Werkgeschichte beider Briefpartner.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Fast wäre es weder zur Freundschaft noch zum Briefwechsel zwischen Ernst Bloch und Wieland Herzfelde gekommen, berichtet Hans-Peter Kunisch in seiner Rezension, da Herzfelde als Verleger des Exil-Verlags Malik Manuskripte Blochs abgelehnt hatte. Nach einer persönlichen Begegnung verstand man sich dann aber gut und 1938 begann der Briefwechsel zwischen dem in den Staat New York emigrierten Bloch und dem zunächst noch in Prag ausharrenden Herzfelde. Die Einblicke in die Überlebens-Nöte des Exils sind erstaunlich, so Kunisch: Bloch bewirbt sich als Heizer, bekommt die Stelle aber nicht, Herzfelde eröffnet ein Briefmarkengeschäft. Recht genüsslich zitiert Kunisch bösartige Bemerkungen über Horkheimer, Marcuse, Adorno und, nach dem Krieg dann, Heidegger ("Übrigens soll Heidegger ins Irrenhaus gekommen sein (...). Verbürgt ist es nicht."). Auch sonst wird in der Rezension vieles berichtet und zitiert, das interessant klingt: das spricht auch ohne ausdrückliches Urteil des Rezensenten für das Buch.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH