Im Dezember 1945 schrieb Thomas Mann jenen berühmten Brief an Theodor W. Adorno über das Prinzip der Montage in seinem Roman Doktor Faustus, verbunden mit der Einladung, gemeinsam »darüber nachzudenken, wie das Werk - ich meine Leverkühns Werk - ungefähr ins Werk zu setzen wäre«. Die enge Zusammenarbeit an den Spätwerken Adrian Leverkühns - Adorno verfaßte detaillierte Entwürfe, die im Anhang des Bandes abgedruckt sind - wurde zur Grundlage dieser Korrespondenz, die in einer sehr ungewöhnlichen Begegnung von Tradition und Moderne entstand und in diesem Spannungsfeld bis zum Tode des Dichters andauerte. - Thomas Mann schrieb Adorno über die »faszinierende Lektüre« der Minima Moralia und kommentierte ausführlich den Versuch über Wagner, ein Buch, das er lesen wollte, »wie jemand in der Apokalypse ein Buch ißt, das ihm 'süß wie Honig schmeckt'«. Adorno begleitete die letzten Werke Thomas Manns, den Erwählten, Die Betrogene und die Wiederaufnahme des Felix Krull, mit eingehenden Kommentaren und nicht selten mit begeistertem Zuspruch. Selbst sehr private Fragen von entscheidender persönlicher Bedeutung, wie die mit großer Aufrichtigkeit geführte Diskussion um die Rückkehr aus der Emigration, bleiben im Briefwechsel nicht ausgespart.

Zum Briefwechsel von Thomas Mann und Theodor W. Adorno

Es gibt ein Bild von Klee, auf dem ein zauberhaftes Rollenspiel der Verbeugungen zu sehen ist, es heißt "Zwei Herren, einander in höherer Stellung vermutend". Die Versuchung liegt nahe, auch in den Briefen Adornos und Thomas Manns vor allem den diplomatischen Verkehr zweier meisterlicher Stilisten zu sehen, die sich in einem regelmäßigen Zeremoniell wechselseitig ihrer Bedeutung versichern. Gewiß: Wer sich auf diese Spur begibt, wird nicht leer ausgehen, die Varianten des Lobs sind unerschöpflich. "Muß ich Ihnen sagen, daß ich an Sie als den Leser dieser Arbeit gedacht habe?" schreibt Adorno, als sich Mann freundlich über seinen Benjamin-Essay geäußert hatte. Als 1951 die "Minima Moralia" erscheinen, hebt Mann die Dichte der Vignetten hervor und schreibt: "Um Sie zu lesen, darf man nicht müde sein."

Begonnen hatte die Freundschaft in den frühen vierziger Jahren. Adorno und Max Horkheimer waren an die amerikanische Westküste übergesiedelt und arbeiteten an der "Dialektik der Aufklärung", einem Endspiel des bürgerlichen Geistes; Thomas Mann schrieb an einem anderen Endspiel, dem Musiker-Roman "Doktor Faustus". Für die Kompositionstechnik des zwanzigsten Jahrhunderts und vor allem der Schönberg-Schule fand sich mit Adorno ein sachkundiger Berater, vielfach sind seine Ideen in die Kompositionen des Hauptprotagonisten Leverkühn eingegangen. Der Anhang zu den Briefen enthält Adornos Entwürfe zur Kammermusik Leverkühns und zu der Kantate "Doktor Fausti Weheklag", die das letzte Treffen Fausts mit den Schülern als "negatives Abendmahl" deutet; der Begriff der Melancholie, an Benjamins Trauerspielbuch erinnernd, spielt eine große Rolle. Auch die Uneingeweihten wurden bald durch Thomas Manns Werkstattbericht "Die Entstehung des Doktor Faustus" auf den Philosophen aufmerksam - wobei Adorno selbstbewußt darum gebeten hatte, seinen "gedanklich-phantasiemäßigen Anteil an Leverkühns OEuvre und seiner Ästhetik mehr hervorzuheben als den stofflich informatorischen".

Immer wieder hat man die Ähnlichkeit in der Erscheinung geschildert. Als der Teufel im Gespräch mit Leverkühn seine altdeutsche Gestalt ausgespielt hat, verwandelt er sich in einen modernen Intellektuellen, der selbst gelegentlich komponiert: "Einen weißen Kragen um und einen Schleifenschlips, auf der gebogenen Nase eine Brille mit Hornrahmen, hinter dem feucht-dunkle, etwas gerötete Augen schimmern - eine Mischung von Schärfe und Weichheit das Gesicht: die Nase scharf, die Lippen scharf, aber weich das Kinn, mit einem Grübchen darin, ein Grübchen an der Wange noch obendrein -, bleich und gewölbt die Stirn, aus der das Haar wohl erhöhend zurückgeschwunden, aber von ders zu den Seiten dicht, schwarz und wollig dahinterstand".

Als Roman der modernen Musik wurde der "Doktor Faustus" bewundert, aber als Parabel des deutschen Untergangs stieß er auf wenig Gegenliebe. Sicher nicht nur wegen des "Ressentiments" der Deutschen, das Adorno in einem Brief bemüht. Der Ton quälend-bemühter Ironie, mit dem der Erzähler Serenus Zeitblom das "Strafgericht" schildert, "wie es anjetzo über uns schwebt", muß schon damals angesichts des Geschehenen schwer erträglich gewesen sein, ebenso, nach den Erfahrungen mit der Roten Armee, Zeitbloms Versicherung, der Bolschewismus habe niemals Kunstwerke zerstört.

In der Korrespondenz der beiden Emigranten, von denen der eine sich zur Rückkehr nach Deutschland entschließt, spielt das Urteil über die alte Heimat eine große Rolle. Adorno blühte im Kontakt mit den deutschen Studenten offensichtlich auf: "Im übrigen befinde ich mich physisch ausnehmend wohl, dreimal so frisch und arbeitsfähig als im Westen, von Kopfschmerzen verschont - sonderbares Ansprechen eines gleichsam professionell Heimatlosen auf die Heimat." Im Jahr 1949 hielt er den Vortrag "Die auferstandene Kultur". Und diese ersten Eindrücke des Zurückgekehrten klangen nun stellenweise so unverhohlen optimistisch, daß mancher hellhörig wurde. Denn Adorno begann den Vortrag mit dem Bekenntnis, vom geistigen Klima in Deutschland positiv überrascht zu sein. Die Vorstellungen, die er sich draußen von der Barbarisierung gebildet hatte, mußte er revidieren: "Die Beziehung zu geistigen Dingen, im allerweitesten Sinne verstanden, ist intensiv. Mir will sie größer erscheinen als in den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtergreifung. Damals verdrängten die machtpolitischen Kämpfe alles andere." Natürlich blieb die positive Sicht der Lage nicht das letzte Wort; die mangelnde Bereitschaft der Deutschen zur Utopie und zum postnationalen Engagement, dieser ewige Tadel der ewigen Linken, kam auch 1949 schon zur Sprache. Dann nahm der Schweizer Kritiker Max Rychner Adornos Äußerungen zustimmend auf, und der Philosoph mußte sich fragen, ob er am Ende zu viele Konzessionen gemacht hatte.

Während Adorno sich langsam und, im Falle seiner Studenten, wohlwollend mit der Wirklichkeit der Bundesrepublik vertraut machte, blieb Thomas Mann mit der Heimat zerstritten. "Ihre Äußerungen über das Land, wo Sie zur Zeit wirken", so die kühle Formulierung, "schlugen zu sehr in die prodeutsche Kerbe - scheinbar. Ich wußte sie zu lesen, aber Rychner auch." Und ein anderes Mal schreibt er dem Freund: "Ich gönne Sie den Deutschen nicht, aber zugleich fühle ich nur zu gut die Befriedigung mit, die Ihr Verlangen nach Wirkungsmöglichkeit, Tätigkeit dort findet." Allzuoft erinnert Thomas Mann in seinen späten Briefen an einen altersstarren Unheilspropheten: Wetternd gegen die Montanunion mit Frankreich, die am Ende doch wieder der deutschen Hegemonie aufhelfen werde, und gegen den "Faschismus" der McCarthy-Ära, vor dem er in die Schweiz ausweicht. In solchen Momenten ist es oft Adorno, der sich den unbefangenen Blick auf die Wirklichkeit bewahrt - daß man vor 1933 auf der Linken nicht zwischen Brüning, einem autoritären Zentrumsmann, und Hitler unterschieden habe, erscheint ihm in einem der Briefe als Zeichen der Barbarei - dagegen gelte es, "noch im Negativen zu differenzieren".

Dann wieder hat man den Eindruck, als habe sich Adorno der Schärfe-Konkurrenz mit Thomas Mann nicht entziehen können. Neben Ernst Jünger sind es Martin Heidegger und Wagner, die ihn beunruhigen: "Wissen Sie übrigens, daß Bestrebungen im Gange sind, Bayreuth wieder aufzusperren, und haben Sie erwogen, etwas dagegen zu unternehmen? Es will mir scheinen, daß Bayreuth, neben der Wiederzulassung Heideggers, zu den bedenklichsten Symptomen hier gehört, wofern man nicht auf die darin sich abzeichnenden primären Momente eingehen will." Tatsächlich: Es sollte nur ein Jahrzehnt dauern, bis Adorno selbst in Bayreuth Vorträge zu halten begann.

Aber dies alles waren Urteile, die vom Tag bedingt sein mochten und im Zweifelsfall revidierbar waren. Wichtiger ist, daß die Korrespondenz einen neuen Einblick in die Form von Adornos Briefen erlaubt. Man weiß, daß der Philosoph oftmals lange, sachbezogene Briefe an seine Freunde schrieb; zu seiner eigentlichen epistolarischen Stärke fand er, wenn er an der Entstehung von Werken aus größerem oder geringerem Abstand teilnehmen konnte. Drei Briefwechsel waren bislang veröffentlicht: Der mit dem Komponisten Ernst Krenek, den dieser selbst 1974 herausgab; im Rahmen der Werkausgabe finden sich die Korrespondenzen mit seinem Kompositionslehrer Alban Berg und mit Walter Benjamin. Wer etwas von Adorno als praktischem, handeldem Philosophen erfahren will, kann nichts Besseres tun, als ihn in der konkreten brieflichen Kommunikation zu beobachten. Niemand konnte - mit Gründen und Gedanken - zur Produktion so ermutigen wie Adorno. Man hat in der Vergangenheit oft die negativen Seiten seiner langen Schreiben sehen wollen, die Vorbehalte und Einwände etwa, mit denen er an Benjamins assoziativem Marxismus die mangelnde logische Vermittlung tadelte. Aber wie er Alban Berg während der Komposition der "Lulu" mit immer neuen Reflexionen zu Wedekind überraschte, so hilft er Thomas Mann mit kleinen ästhetischen Theorien auf, wenn die Arbeit stockt. Zu den schönsten Briefen gehört der vom 28. April 1952, mit dem er die mühselige Wiederaufnahme des frühen Krull-Fragments kommentiert. Nicht mehr Dialektik, sondern Weisheit ist es, mit der er an das "offene und fragmentarische Leben" erinnert, das "vergißt, was es eigentlich in Bewegung bringt, um es nur im letzten Augenblick, zusammenraffend und wie aus weiter Ferne noch einmal zu erinnern . . . wäre es geplant, so wäre es unmöglich". Man kann sich vorstellen, was Adorno als Lehrer bedeutet haben muß.

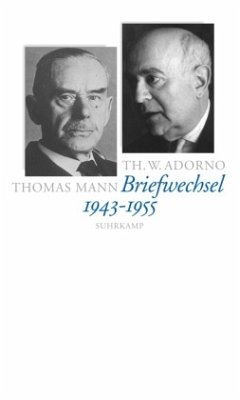

Theodor W. Adorno / Thomas Mann: "Briefwechsel 1943 - 1955". Herausgegeben von Christoph Gödde und Thomas Sprecher. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 179 S., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

In einer äußerst umfangreichen, informativen Rezension bespricht Martin Meyer den Briefwechsel zwischen Thomas Mann und Theodor W. Adorno. Wie Meyer ausführt, berührt die Korrespondenz neben Fragen der Literatur, besonders im Zusammenhang mit der Entstehung von Manns Roman "Doktor Faustus", auch Politisches und Privates. Im wesentlichen referiert Meyer die wichtigsten Themen des Briefwechsels, wobei er immer wieder auch auf das persönliche Verhältnis der beiden Geistesgiganten zu sprechen kommt. Dabei kristallisiert sich Meyer zufolge heraus, dass Adorno als "deutlicher Bewunderer" Manns dem Zauberer bis zuletzt mit größtem Respekt und Abstand, ja bisweilen fast devot begegnete. Ausführlich geht Meyer auf Adornos Mitarbeit am "Doktor Faustus" ein, der ohne Adornos Mitarbeit wohl nicht in seiner jetzigen Form entstanden wäre. Im weiteren Verlauf der Korrespondenz erweitert sich der Horizont der Themen, hebt Meyer hervor, es geht um grundsätzliche Fragen moderner Ästhetik, um Thomas Manns weitere Werke bis zum "Felix Krull", um Fragen des Exils, die Rückkehr Manns nach Europa und um weltpolitische Fragen. Dass Adorno nach Frankfurt zurückkehrt, macht ihm Mann geradezu zum Vorwurf, so dass die Korrespondenz zeitweise merklich abkühlt, berichtet Meyer. Überhaupt: deutlicher als in den Briefen Adornos lassen sich in den Briefen Manns "Stimmungen und Launen der Autorenschaft herauslesen", die auch von der Niedergeschlagenheit und Melancholie Manns Auskunft geben. Mann konnte sich dann aber stets Adornos Zuspruch und Aufmunterung sicher sein, hält Meyer fest, insbesondere als Adorno, der selbst in den späteren Arbeiten Schönbergs ein "konservatives Element" wittert und Strawinsky als "restaurativ" erledigt, im Falle Thomas Manns "unendlich viel gnädiger" urteilte.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH