Paul Celan und das Ehepaar Hanne und Hermann Lenz kannten sich aus ihren Büchern und den Berichten anderer, als sie sich 1954 begegneten. Und trotzdem war die Begegnung reiner Zufall, eine vergessene Hotelreservierung brachte Celan ins Lenzsche Haus. Schon die ersten Briefe zeigen durch ihr vertrauliches »Du« das Besondere dieser Beziehung. Wie keine andere seiner Briefwechselfreundschaften ist diese geprägt durch aufmerksame und nicht selten wertvolle Geschenke. Und schließlich: Es ist ein Briefwechsel zu dritt, ein lebendiges Gespräch ohne starre Formen, in dem sich die Beziehungslinien im Lauf der Zeit entwickeln und verändern - bis sie 1962 abreißen in den unheilvollen Verwicklungen der Goll-Affäre.

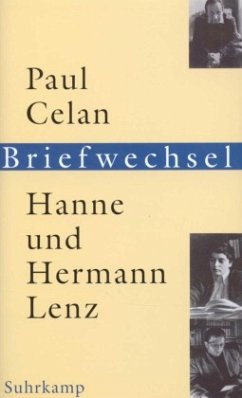

Diese Ausgabe vereinigt mit 137 Briefen, Postkarten, Grußkarten, Telegrammen und Gedichten den vollständigen Briefwechsel, ergänzt durch Reproduktionen von Handschriften und Fotos.

Diese Ausgabe vereinigt mit 137 Briefen, Postkarten, Grußkarten, Telegrammen und Gedichten den vollständigen Briefwechsel, ergänzt durch Reproduktionen von Handschriften und Fotos.

Die Substanz des Humanen: Der Briefwechsel zwischen Paul Celan und Hanne und Hermann Lenz / Von Ernst Osterkamp

Hier waren zwei, denen Paul Celan vertrauen konnte. Er muß dies gleich bei der ersten Begegnung gespürt haben. Am 7. April 1954 war er zu einer Lesung nach Stuttgart gekommen und hatte dort, weil man ein Hotelzimmer zu bestellen vergessen hatte, den ihm noch persönlich unbekannten Hermann Lenz, den Sekretär des Süddeutschen Schriftstellerverbands, in seinem Büro aufgesucht, um ihn zu fragen, ob er bei ihm übernachten könne. Dies war zwar wohl auf Rat von Alfred Günther geschehen, der als Lektor der Deutschen Verlags-Anstalt sowohl Celans erstes Buch "Mohn und Gedächtnis" (1952) als auch die Bücher von Hermann Lenz betreute, und doch hätte Celan die Nähe des Erzählers nicht gesucht, wenn er dessen Welt nicht zuvor als Leser nahegekommen wäre.

Tatsächlich hatte ihn ein gemeinsamer Freund, der nach Paris emigrierte Dichter und Übersetzer Friedrich Hagen, auf die Bücher Lenz' aufmerksam gemacht: die 1947 erschienene Erzählung "Das stille Haus", in der Lenz sich das Wien der Jahrhundertwende als humane Gegenwelt zur Barbarei der eigenen Epoche erträumt hatte, und die drei unter dem Titel "Das doppelte Gesicht" (1949) zusammengefaßten Erzählungen, die, angesiedelt im selben imaginären Wien, schuldhaftes Versagen im "Dritten Reich" zum zentralen Thema haben. Die Erzählweise dieses von der Forderung nach einem zeitgemäßen Realismus unberührten "träumerisch-kühnen und merkwürdigen Talents" (so Thomas Mann über Lenz) muß Celan so angesprochen haben, daß er nicht allein die Bekanntschaft, sondern auch die Freundschaft des damals noch kaum bekannten Dichters suchte. Von Anbeginn bestimmt das vertrauliche "Du" den Ton der Korrespondenz.

Hermann Lenz hatte schon im Juli 1952 an einer Lesung Celans teilgenommen, und auch bei ihm hatte sich, einer späten Erinnerung zufolge, damals beim Hören der Gedichte sogleich das Gefühl der Nähe eingestellt: "Es berührte mich. Und der Mensch, der die Gedichte vortrug, erschien mir als einer, der sich fremd fühlt; weshalb ich dachte, Gedichte und Person seien bei ihm eins. Der schreibt, wie er ist, sagte ich zu mir und wunderte mich, weil mir aus seinen Versen etwas nahekam, das ich zwar nicht benennen konnte, das mir aber als etwas Besonderes erschien." Schon in einem seiner ersten Briefe läßt er Celan wissen, daß er dessen Gedichte "für die wesentlichsten unserer Zeit halte". Als 1955 Celans zweiter Gedichtband "Von Schwelle zu Schwelle" erscheint, schreibt er ihm, wie sehr er sich durch diese Gedichte mit Celan verbunden weiß: "In ,Von Schwelle zu Schwelle' ist eine große Einsamkeit zu spüren; das Buch ist ein Brevier für alle ,Nachtgewiegten', die durch weiße Fäden miteinander verbunden sind." Das in dem Band erschienene Gedicht "Nächtlich geschürzt" ist Hannah und Hermann Lenz gewidmet.

Denn von Anbeginn war Hermann Lenz' Frau Hanne in die Freundschaft einbezogen; sie spricht als gleichberechtigte Stimme in der Korrespondenz. Dabei war sicher von Bedeutung für Celan, daß Hanne Lenz' 1942 gestorbene Mutter Jüdin war; ihr Onkel Otto Warburg war von 1911 bis 1920 Präsident der Zionistischen Organisation gewesen. So spielen denn Themen, die mit dem Judentum zu tun haben, eine große Rolle in den zwischen Hanne Lenz und Celan gewechselten Briefen: "Man kann nicht heimisch werden in diesem Deutschland, und auch wohl nirgends sonst. Aber all dies, wie das Leiden, gehört nun einmal zum ,Jude sein'." Dies schreibt Hanne Lenz am 5. Mai 1960 an Celan.

Wenn irgendwo in Deutschland, so dürfte Celan dennoch zeitweise in der stillen Stuttgarter Wohnung von Hanne und Hermann Lenz "heimisch" gewesen sein. Die dort erfahrene Gastfreundschaft lassen ihn schon nach dem ersten Besuch die Heimkehr nach Paris als eine Rückkehr in ein anonymes "Hier" empfinden; seinen ersten Brief nach Stuttgart beginnt er mit den Worten: "Ich bin also wieder daheim - nein, nicht daheim, vielmehr hier, in Paris, hier schlechthin, hier, wo ich nun zu leben gewohnt bin." Dann denkt er an "Euer Haus, das sich mir auftat, gastlich, wie nie ein Haus zuvor". So wird der Gegensatz der Erfahrungen in ganzer Tragik sichtbar: hier das Haus, in dem der deutsche Dichter Hermann Lenz und seine Frau wohnen und das so über alle geschichtlichen Abgründe hinweg Heimat symbolisiert; dort der staatenlose Jude Paul Celan, für den es die Rückkehr in ein "Daheim" nicht mehr gibt. Noch oft wohnen Celan und seine Familie, jeweils nur für wenige Tage, in den fünfziger Jahren in diesem Haus, und was ihm dies bedeutet hat, zeigen Sätze wie dieser: "In Stuttgart speichere ich immer ein wenig Kräfte." Er hat die Wohnung der Lenzens ein "Refugium" genannt.

Es waren dessen Gelassenheit und Stille, die kultivierte Unzeitgemäßheit und Distanziertheit gegenüber den Aufgeregtheiten des Literaturbetriebs, die Celan Vertrauen zu dem literarischen Einzelgänger Lenz gewinnen ließen. Lenz zeichnet gern in seinen Briefen an Celan skurrile Porträts seiner selbst als eines "rückgewandten Eskapisten", den es ins falsche Jahrhundert verschlagen hat: "So bin ich in einer Zeit, da die Musterschüler, die Schulmeister und hartgeboxten Literatur-Funktionäre herrschen, fehl am Platz und finde nirgends den Honig, der mich nähren könnte."

Dafür, wir nahe er sich Celan gefühlt hat, fand Lenz schon früh das schöne Bild einer fotografischen Überblendung im schwäbischen Lehnstuhl; gemeint ist derjenige, in dem Celan gern im Stuttgarter Refugium gesessen hat: "Würde man mich darin photographieren, so käme sicherlich ein Bild von uns beiden zustande, als sei der Film zwei Mal belichtet worden. Und ich höre Deine Gedichte, die von innen her wirken, aus mir selbst, als sei ein Stück Phosphor in mich hineingefallen und durchleuchte mich." Man würde gern vieles aus dieser in ihrer humanen Substanz sehr dichten Korrespondenz zitieren, die Barbara Wiedemann in Verbindung mit Hanne Lenz herausgegeben und vorzüglich kommentiert hat.

Und doch legt sich die elende Goll-Affäre schon bald wie Mehltau auch auf diesen Briefwechsel. Zur Sache selbst, den Plagiatsvorwürfen Claire Golls und ihren Wirkungen auf Celan, erfährt man hier nicht viel Neues. Die Briefe zeigen aber, welch großes Vertrauen Celan gerade in diesem Fall in Lenz gesetzt hat, dem er deshalb über die Geschehnisse ausführlich berichtet. Er hat ihm freilich aufgrund seiner Verbindungen zu Hermann Kasack, dem damaligen Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, wohl größere Einflußmöglichkeiten im Hinblick auf Gegenmaßnahmen der Akademie zugetraut, als Lenz sie tatsächlich besaß. Während Hanne Lenz Celan ausführlich über gegebenenfalls einzuleitende juristische Schritte berät, rät Hermann Lenz eher zur Gelassenheit und rettet sich hier und da auch wohl in hilflose Grobianismen: "So ein elendes Miststück, so ein dreckiges gehört in den Abfalleimer gestampft." Dies ändert nichts daran, daß, als die Darmstädter Akademie 1961 in ihrem Jahrbuch Reinhard Döhls von ihr in Auftrag gegebene, von Celan heftig kritisierte Untersuchung der Plagiatsvorwürfe veröffentlicht, Celan auch Hermann Lenz in die Gruppe seiner falschen Freunde einreiht. Unter bitterem Hinweis auf Döhls Akademie-Bericht unterschreibt er am 26. Dezember 1961 seinen letzten Brief an Hanne und Hermann Lenz als "Altmetaphernhändler . . . und Freund". Hanne Lenz' beschwörende Bitte vom März 1962 "Wir sind Deine Freunde, glaub' es mir!" bleibt ohne Antwort.

Es ist also dieser Freundschaftsbriefwechsel in den letzten Jahren von Irritationen und Spannungen keineswegs frei, und dies nicht zuletzt auch wegen Celans kritischer Haltung gegenüber Hermann Lenz' 1959 erschienenem Roman "Der russische Regenbogen". Zu den eindrucksvollsten Stücken des Bandes gehören der lange Brief, in dem Hanne Lenz ohne Wissen ihres Mannes Celan für die Art, in der er Dritten gegenüber diese Kritik geäußert hat, um Erklärung bittet, Celans Brief an Hermann Lenz, in dem er daraufhin seine Kritik an dessen Wendung zu einer realistischeren Wirklichkeitsdarstellung offen ausspricht, und Hermann Lenz' auf den Heiligabend 1959 datierter Antwortbrief: "Einem Freund wie Dir kann ich doch gar nichts übelnehmen."

Er hat sich zeitlebens an diese Maxime gehalten und deshalb auch in den langen Jahren des Verstummens an das Ende dieser Freundschaft nicht geglaubt. Am 21. März 1970 liest Paul Celan im Rahmen der Tagung der Hölderlin-Gesellschaft in Stuttgart, und bei dieser Gelegenheit trifft das Ehepaar Lenz mit ihm, dem es zehn Jahre zuvor das letzte Mal persönlich begegnet war, wieder zusammen. Hermann Lenz hat sich in späteren Jahren daran erinnert: "Und er besuchte uns, und wir redeten zusammen, als hätte sich nichts verändert. Es war auch so und wird immer so sein."

Paul Celan/Hanne und Hermann Lenz: "Briefwechsel". Mit drei Briefen von Gisèle Celan-Lestrange. Herausgegeben von Barbara Wiedemann in Verbindung mit Hanne Lenz. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 255 S., geb., 40,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Martin Meyer widmet diesem Briefwechsel eine sehr ausführliche und einfühlsame Kritik. Er scheint froh zu sein, dass die Dokumente einer zwischen 1954 bis 1961 währenden Freundschaft nicht "verloren" gegangen sind. Eingehend referiert er die Stationen dieser Freundschaft, von begeisterter Annäherung über wiederholte Differenzen bis zum Ende der Beziehung, das einer "lautlosen Explosion" gleicht, wie es der Rezensent formuliert. Meyer würdigt das Buch als wichtiges Zeugnis "zeitgeschichtlicher, vor allem aber ästhetischer und persönlicher Themen", wobei er darauf hinweist, dass es kaum etwas zu poetologischen bzw. hermeneutischen Fragen von Celans und Hermann Lenz' Werken beizusteuern hat.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH