Camfora

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

19,80 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

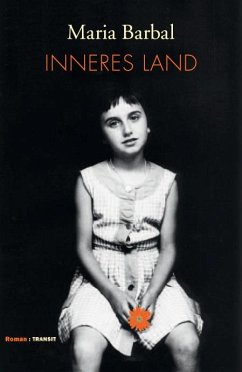

Maria Barbal, die bekannteste und wichtigste katalanische Autorin, zieht uns in eine Welt, die nur scheinbar eine vergangene ist: in die bedrückende Enge eines Dorfes und einer Familie, die unter der brutalen Willkür des Vaters fast zugrunde geht, in der aber vor allem die Frauen sich nicht zerbrechen lassen. Auch dann nicht, als der Vater beschließt, aus dem Dorf wegzugehen, sein Land zu verkaufen und mit seinem Sohn und dessen Frau nach Barcelona zu ziehen, um dort ein kleines Lebensmittelgeschäft zu betreiben.Der Sohn gehorcht, lässt sich vom Vater ausnehmen und wird zusehends apathisc...

Maria Barbal, die bekannteste und wichtigste katalanische Autorin, zieht uns in eine Welt, die nur scheinbar eine vergangene ist: in die bedrückende Enge eines Dorfes und einer Familie, die unter der brutalen Willkür des Vaters fast zugrunde geht, in der aber vor allem die Frauen sich nicht zerbrechen lassen. Auch dann nicht, als der Vater beschließt, aus dem Dorf wegzugehen, sein Land zu verkaufen und mit seinem Sohn und dessen Frau nach Barcelona zu ziehen, um dort ein kleines Lebensmittelgeschäft zu betreiben.Der Sohn gehorcht, lässt sich vom Vater ausnehmen und wird zusehends apathisch; seine Frau aber zieht aus der Liebe zu ihrem Kind so eine Kraft, dass sie eine eigene Existenz und Freundschaften aufbaut. Die Gewalt ist aber latent immer da, sie lauert hinter jedem Konflikt - und sie kulminiert, als der Vater plötzlich in das Dorf zurückkehrt, sein Sohn ihm abermals folgt (dessen Frau und Kind aber nicht) und sich dort eine Spirale von Angst, Verdächtigungen und Drohungen entwickelt - bis sich diese Spannung entlädt und zum Schluss ein furchtbares Geheimnis preisgibt, das die ganze Zeit über der Familie und dem Dorf gelastet hat.In starken Bildern zeichnet Maria Barbal die Atmosphäre im Dorf und in Barcelona; ihre Figuren leben durch ihre Widersprüche, durch Schwächen, durch Unbarmherzigkeit und Dummheit ebenso wie durch Witz, Widerstand und vor allem die verschiedenen Formen der Liebe: Liebe, die über Andeutungen nicht hinausgeht, Liebe, die abhängig und damit lächerlich macht, Liebe, die gegen alle Gewalt triumphiert.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.