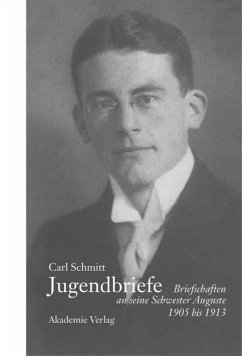

Das Buch enthält eine kommentierte Sammlung von 87 Briefen und Postkarten des 17- bis 25-jährigen Carl Schmitt an seine Schwester Auguste. Es handelt sich um Schriftstücke vorwiegend familiären Inhalts, in denen der Schüler, Student und erfolgreich veröffentlichende junge Wissenschaftler das Fachspezifische eher ausklammert. Die permanente weltweite Auseinandersetzung mit dem umstrittensten Juristen des 20. Jahrhunderts hat seit längerem Fragen seiner frühen Prägung durch Familie und Elternhaus aufgeworfen, zu deren Beantwortung diese Briefschaften in erheblichem Ausmaß beitragen können. Es ist das prägende Milieu des rheinischen Katholizismus in seiner Unbefangenheit gegenüber Andersgläubigen, seinen es Protestanten oder Juden, zunächst in der sauerländischen katholischen Diaspora, dann in der westlichen Hälfte des Deutschen Reiches, in der Carl Schmitt lebt und arbeitet. Aus dieser toleranten Quelle speisen sich die Bereitschaft, in der liberalen Industriegesellschaft des Kaiserreiches vor dem Ersten Weltkrieg das Schicksal als Angehöriger der unteren Mittelklasse zu ertragen und der unbedingte Wille, in diesem System zu avancieren. So leisten diese Briefe und Karten weit mehr als die Widerlegung dubioser Legenden über Carl Schmitt. Sie lassen teilhaben an Entwicklung und Aufstieg eines jungen Talents, machen seinen Hunger zur Kunst, gleich welcher Provenienz, manifest und belegen ein außergewöhnliches Bildungsniveau, sein selbstloses Engagement für Verwandte und Freunde sowie die Perfektionierung eines eigenen Stils von der Klamotte bis zu effektvollen prägnanten Formulierungen im Freundeskreis von Gleichgesinnten und Dichtern, unter denen besonders Theodor Däubler zu nennen ist. Eine Einführung des Herausgebers skizziert die Stationen von Carl Schmitts Lebensweg und versucht, dessen geistige Entwicklung nachzuzeichnen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Nach der Lektüre von Carl Schmitts Jugendbriefen gilt es die schwarze Legende zu begraben

Bekannter als Carl Schmitt selbst ist nur der Hinweis auf die Flut ihm gewidmeter Sekundärliteratur. Mit ihrer Vermehrung ist zugleich ihre Einseitigkeit sichtbarer geworden. Sie hat sich vor allem der begrifflichen Feinunterscheidung gewidmet und ist mit der philologischen Pinzette - zwischen "Katechon" und "Nomos" - tief in alteuropäisches Wissen eingedrungen. Spät hat man bemerkt, daß dieser Arbeit am Begriff keine an Schmitts Biographie entsprach. Entscheidende Lebensabschnitte sind noch immer unerschlossen. Das Werk von Paul Noack aus dem Jahr 1993 begnügt sich mit einem ersten Überblick, dringt aber nicht zu einem begründeten Urteil vor. Piet Tommissen, der wohl beste Kenner der Schmittschen Vita, stellt seit Jahrzehnten kleinteiliges Material für eine Biographie bereit, enthält sich aber selbst einer Verknüpfung.

Genaue Auskünfte über Lebensumstände sind aber gerade im Falle Carl Schmitts nicht gleichgültig. Zuletzt haben Forschungen zu seinem Anteil am Preußenschlag aufgedeckt, wie entscheidend das Werk von biographischen Sachverhalten - Bekanntschaften, Teilnahme an Gesprächszirkeln, parteipolitische Nähe - bestimmt wird. Nach ihrer Lektüre möchte man geradezu ein Moratorium in der Schriftenexegese wünschen, damit Edition und Auswertung von Tagebüchern oder Briefen das bisher Versäumte ausgleichen können. Wichtige Ausgaben der letzten Jahre deuten eine Besinnung auf diese Grundlagenarbeit an: Carl Schmitts umfangreicher Briefwechsel mit Armin Mohler führte in die Plettenberger Nachkriegszeit ein, die Ausgabe des großartigen Briefgesprächs mit Ernst Jünger schärfte den Blick für ihre Differenzen. Damit ist der richtige Weg beschritten, die Werkinterpretation durch Lebenskreise zu rahmen.

Nun hat Ernst Hüsmert die Jugendbriefe Carl Schmitts an seine Schwester Auguste herausgegeben, die zwischen 1905 und 1913 entstanden. Man darf ihr Erscheinen in dieser ansehnlich gemachten Edition durchaus eine kleine Sensation nennen: Diese Jugendbriefe verwandeln eine Fülle verschriftlichter Mutmaßungen über Carl Schmitts erzkatholische Prägung in Makulatur. Die 87 überlieferten Briefe oder Postkarten beleuchten nicht nur Umstände eines bisher dunkel gebliebenen Lebensabschnitts, sondern geben auch Auskunft über Schmitts Elternhaus. Dessen geistige Haushaltsführung ist beileibe nicht nebensächlich: Wer - wie zuletzt Raphael Gross - nichts Genaues über die Jugendjahre wußte, glich dies durch kühne Spekulation aus: Wuchs der katholisch getaufte Schmitt im protestantischen Plettenberg auf, folgerte man sogleich konfessionelle Verschärfung durch die Diasporasituation oder gar die Zwangsläufigkeit einer Neigung zum Antisemitismus. Nach der Lektüre der Jugendbriefe bleibt von solchem Sozialdeterminismus nichts übrig. Katholische Selbstverständigung ist zwischen den Geschwistern kein Thema, an keiner einzigen Stelle ist eine konfessionelle Militanz spürbar. Statt dessen beherrschen zwei Stichworte ihren Briefwechsel: die Kunst vor allem des neunzehnten Jahrhunderts und - das Geld.

Im Jahr 1905 mußten sich die Geschwister trennen. Die fünfzehnjährige Auguste bezog die weiterführende Klosterschule bei den "Armen Schulschwestern" in Arnsberg, während ihr zwei Jahre älterer Bruder weiterhin das katholische Konvikt von Attendorn besuchte, von dem er im kommenden Jahr nach der Lektüre von David Strauss' "Leben Jesu" relegiert wurde. Nach dem Abitur begann Carl Schmitt 1907 sein Jura-Studium in Berlin, wechselte über München aber schon im Jahr darauf nach Straßburg. 1910 bestand er dort sein Staatsexamen und begann ein Referendariat im Bezirk des Oberlandesgerichts Düsseldorf, wo er erbärmlich bezahlt wurde. Die finanzielle Lage besserte sich erst, als er 1913 in die Kanzlei des Zentrumsabgeordneten Hugo am Zehnhoff wechselte. Unterdessen hatte seine Schwester nach bestandenem Lehrerexamen eine Stelle in Portugal angenommen, wo sie von 1911 an für zwei Jahre blieb. Die Lebenswege der Geschwister kreuzten sich in dieser Zeit vor allem brieflich.

Auffallend an Carl Schmitts Briefen ist ihr Bemühen, den verlorenen gemeinsamen Alltag in den Mitteilungen fortzusetzen. Joviale Anreden - "Du olle Doofkopf", "schlaues Huhn" - täuschen die Nähe einer Mittagstischrunde vor. Dazu gehören auch die mitgeteilten "nouvelles de Plettenberg", eine fortlaufende Chronik der Klatsch- und Tratschgeschichten: "Anna ist in Garbeck bei Luischen. Ludwig Vetter hat 5 Pfund abgenommen. Ida Tiofel ebensoviel zu. Im Saley haben sie neulich eine Ziege gesehen. Otto Bienstein ist jetzt auf Quinta. Er hat in Französisch gut. Friedersdorf läßt sich jetzt bei Schuster rasieren." Und endlos so weiter.

Solche Nichtigkeiten bezeichnen den - stets mitgedachten - Versuch, die Trennung vergessen zu machen. In ihnen treffen sich zwei Leben noch einmal, die durch ihre unterschiedlichen Studien auseinanderzutreiben beginnen. Deshalb auch erfährt man so gut wie nichts über Carl Schmitts juristische Interessen, nichts, was die Verbesonderung herausstellte. Die entstehenden Bücher dieser Jahre - seine Dissertation über Schuldarten, das großartige und noch immer unterschätzte Werk über "Gesetz und Urteil", die Habilitation zum Wert des Staates - tauchen nur in Seitenbemerkungen auf, etwa wenn Schmitt seine Briefschreibpausen mit akademischer Überlastung entschuldigt. Die juristische Spezialisierung ist kein Familienthema; geschwisterliche Nähe war mit ihr nicht zu erreichen.

Treffpunkt dieses Ferngesprächs in Briefen ist statt dessen die Kunst. Carl Schmitt teilt freigiebig seine Entdeckungen mit, verschickt Klavierauszüge und fordert zur Begeisterung auf. In den ersten Jahren dominiert die Musik - sie verschwindet auch in den späteren nicht -, die sich mit Mozart, Bizet, Brahms und Wagner durchaus im Konventionellen bewegt. Interessanter sind da schon Ausweisungen einstiger Lieblinge, etwa Wagners, von dem er 1913 "nichts mehr hören" mag.

Ähnlich ergeht es der Literatur, die in erwartbare Empfehlungen und sektiererische Geheimgeschichten auseinanderfällt. Lange Zeit sind Schmitts Hausgötter die des alten Bürgertums: Mörike, Keller, Raabe, Büchner, Brentano werden mit Lob bedacht, vor allem ihre kleineren Arbeiten auf dem Postwege der Schwester nahegebracht. Überrascht begegnet man einem Lob auf Thomas Manns frühe Novellen, die Schmitt "unzähligemale gelesen" hat: "ich freue mich immer von neuem an dem glänzenden Stil und dem kühlen, halb ironischen, aber durchaus sachlichen Erzählen". Von dieser Begeisterung bis zur heftigen Ablehnung der späteren Jahre - Thomas Mann sei doch nur "Strandgut des Wilhelminismus", heißt es 1949 - führt ein Weg, der mit diesen Briefen nicht ausdrücklich beschritten, wohl aber von ihnen gerahmt wird.

Das eigentliche Ereignis bleibt fast unerkennbar: Nur beiläufig erwähnt Schmitt seine Begegnung mit Theodor Däubler, bald nennt er ihn nach sechs gemeinsam verbrachten Wochen in einem kargen Satz den "größten Dichter der Gegenwart". Interessant ist nun, daß keine Buchsendung gerade dieses gänzlich ausgefallene Urteil beweisen will. Carl Schmitt hält nur noch losen Familienkontakt, seine exzentrischen Vorlieben wird er der Schwester nicht vorenthalten, doch auch nicht mehr plausibel machen. Däubler, von dem Schmitt bis zu seinem Lebensende nicht mehr lassen wird, ist also ein exoterisches Geheimnis: Der eingestandene Namen allein offenbart seine Bedeutung nicht.

Die romantisierte Moderne, der Carl Schmitt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg ein Nachgefecht liefert, wird in den Jahren zuvor fleißig studiert. Die "Schattenrisse", Schmitts kulturkritische Porträtsammlung aus dem Jahr 1913 mit ihren oft bösen und immer kundigen Ausfällen auf den empfindsamen Zeitgeist, kündigen sich in zahlreichen Briefen an. Schmitt weiß, daß das schwesterliche Verständnis hier nicht unbegrenzt belastbar ist, und schickt manche terminologische Aufklärung brieflich dem Buch hinterher. Zugleich legt er Nonsens-Unterhaltung bei, zu denen in Seitschriften auch seine Freunde Fritz Eisler oder Eduard Rosenbaum beitragen. Immer wieder wird von gemeinsamen Arbeiten der Freunde an einem Roman über die Kunstfigur "Schnekke" berichtet: "Er hat einen Wasserkopf und einen hohlen Zahn; wenn er Durst hat, saugt er einfach daran."

Dieser Nonsens dient nur zum Teil der Kompensation von juristischer Tagesarbeit - "ich bin viel zu vernünftig, um nicht mal hie und da unvernünftig zu sein". Wichtiger ist ihre ambivalente Anti-Bürgerlichkeit, das kundige Zerren an der Maske der Wohlanständigkeit. Wie Schmitt 1907 in Berlin sein Goethe-Zeitalter beendet, so ist sein Expressionismus auch eine Kritik der Bürgerlichkeit mit ihren eigenen, mit literarischen Mitteln. Diese Sottisen fallen aus dem Rahmen - der dafür um so sichtbarer wird.

Carl Schmitts Jugendbriefe kennen das Ressentiment: Es ist aber nicht das katholische, gar antisemistische, sondern das soziale. Hier will jemand aufsteigen, der nichts als Schulden und Bildung zu seinem Besitz zählt. "Arm wie ein Landigel" sei er, ein "positionsloser Hund", ein "sehr kleiner Lump, der sich durchbeißt". Dieses Selbstmitleid schlägt in Schärfe gegen andere um, wenn ihm seine gesellschaftliche Unterlegenheit vorgeführt wird. Während seines Referendariats lernt Schmitt die Pianistin Helene Bernstein und mit ihr den gehobenen Lebensstil kennen; sein Kommentar ist der eines Butterbrotessers: "Kaviar auf Eisblock ist Mumpitz." Die Verbindung endet, als Helene Bernsteins Vater von Schmitts Mittellosigkeit erfährt. Der einsichtig Düpierte fügt sich ins sozial Unvermeidliche und arbeitet doch gegen diese Niederlage: Mit seiner Charakterausstattung - "jung, dreist, berühmt, gewandt" - könne der Erfolg nicht ausbleiben. Die Schwester im fernen Portugal wird mit Durchhalteparolen und der Aufforderung zu melancholiesenkenden Freiübungen getröstet: "Halt es aus, in 10 Jahren sind wir vielleicht schon reiche Leute." So viel Zeit will Schmitt selbst nicht verstreichen lassen. Irgendwann taucht die Tänzerin Pabla von Dorotic in den Briefen auf, eine Hochstaplerin und Schmitts erste Ehefrau. Der Sprung in die Bohème ist eine Bekräftigung des Ressentiments. Nach dem Ersten Weltkrieg wird mit dieser Ehe und ihrer Lebenswelt gebrochen.

THOMAS WIRTZ.

Carl Schmitt: "Jugendbriefe". Briefschaften an seine Schwester Auguste 1905 bis 1913. Akademie Verlag, Berlin 2000. 212 S., geb., 64,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Thomas Wirtz sieht mit dem Erscheinen dieses Bandes eine Lücke geschlossen, zumal er der Ansicht ist, dass es gerade bei Carl Schmitt besonders wichtig ist, über seine Lebensumstände informiert zu sein. Bisher wurde viel spekuliert, merkt Wirtz an: etwa über Schmitts Jugend, der als Katholik im protestantischen Plettenberg aufwuchs, was für viele Autoren bisher Grund zu er Annahme war, Schmitt habe durch religiöse Ressentiments eine Tendenz zum Antisemitismus entwickelt. Der vorliegende Band bietet nach Wirtz daher eine willkommene Aufklärung. So werde in den Briefen "an keiner einzigen Stelle (...) eine konfessionelle Militanz" spürbar. Stattdessen herrschen andere Themen vor: Kultur und finanzielle Belange, aber auch der Wunsch der weit entfernt lebenden Geschwister, durch Klatsch und Tratsch so etwas wie einen "verlorenen gemeinsamen Alltag" fortzusetzen. Wer jedoch über Schmitts juristische Tätigkeiten und Veröffentlichungen erfahren will, wird hier nicht fündig, so der Rezensent. Doch zeigen sich, wie er betont, bereits Vorläufer von Schmitts "Schattenrissen", einer 1913 veröffentlichten Porträtsammlung "mit ihren oft bösen und immer kundigen Ausfällen auf den empfindsamen Zeitgeist". Wenn Schmitt überhaupt Ressentiments zeigt, so sind diese, wie der Rezensent feststellt, nie religiöser, sondern eher sozialer Art, wobei auch eine Tendenz zum Selbstmitleid bisweilen sichtbar wird. Insgesamt bewertet Wirtz dieses Buch als eine "kleine Sensation", besonders wohl, weil der Leser einige bisher unterschätzte Seiten Schmitts kennen lernen kann.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH