Andreas Höfeles Buch ist die erste Gesamtdarstellung von Carl Schmitts Umgang mit der Literatur. Es rekonstruiert die intellektuelle Biographie des umstrittenen Staatsrechtlers im Lichte der in den verschiedenen Phasen seines langen Lebens jeweils wichtigsten literarischen Autoren, Werke und Figuren. Schmitt war mit Dichtern befreundet, er hat über Literatur geschrieben und auch selber literarische Texte verfasst. Vor allem aber war ihm die Literatur zeitlebens eine unentbehrliche Denkressource. Das Buch beschreibt die politischen und persönlichen Konstellationen, von denen Schmitts Umgang mit Literatur geprägt war und in denen er Resonanz fand. Es zeigt, dass die Literatur kein Nebenschauplatz des Schmitt'schen Denkens ist. Sie ist Spiegel und immer wieder zentraler Referenzrahmen für Schmitts Sicht auf die Zeitgeschichte und für die mythische Überhöhung seiner eigenen Rolle in ihr.

Suche nach Spiegelbildern: Andreas Höfele erörtert Carl Schmitts Verhältnis zur Literatur

Im seinem Buch über die "Lesbarkeit der Welt" preist Hans Blumenberg den spanischen Jesuiten Baltasar Gracián als Vorbild der Selbstverbergung. "Die Menschen ertragen den Realismus ihrer Gegenseitigkeit nicht. Sie machen sich füreinander unleserlich, um dieser Unerträglichkeit abzuhelfen", und verbergen sich "in der Vieldeutigkeit des Scheins des sozialen Austauschs". Die Tugend des Einsamen bestehe in der Verrätselung der Welt im Medium der Kultur.

Vielleicht ist so auch das Zerwürfnis von Carl Schmitt und Hugo Ball zu erklären. 1927 schreibt der Dichter in einem Brief an Schmitt, er habe die Erfahrung gemacht, dass es schwierig und delikat sei, sich "von Person zu Person" zu verständigen: "Deshalb schreibt man ja Bücher." Als "rheinische Katholiken gleichen Typus" hatten die beiden sich blendend verstanden. 1924 hatte Ball in der katholischen Zeitschrift "Hochland" begeistert über "Carl Schmitts Politische Theologie" geschrieben: "Er ist genauer wie sogar Kant und streng wie ein spanischer Großinquisitor, wo es sich um Ideen handelt." Carl Schmitt lobte seinerseits Balls "Byzantinisches Christentum", in dem heilige Einsiedlermönche und Asketen, die sich bewusst der Kirche unterwerfen, gepriesen werden. Ein solitäres Buch, ein Kristall, der in die protestantisch-preußische Kultur, die ihn umgibt, geworfen wurde. Die Gründe des Zerwürfnisses der beiden sind vertrackt.

Wer sie verstehen will, greife zu dem phantastisch akribischen Buch von Andreas Höfele "Carl Schmitt und die Literatur", in dem Hugo Ball ein Kapitel gewidmet ist. Mit gleichem Scharfsinn erläutert Höfele die Spannungsfelder zwischen dem Juristen und den Schriftstellern Theodor Däubler, Franz Blei, Karl Kraus und Konrad Weiß, ehe er mit Herman Melvilles "Benito Cereno" und Shakespeares "Othello" und "Hamlet" imaginäre Gefühlsressourcen im Leben Schmitts erschließt.

Dem Rezensenten ist kein Buch bekannt, das im Distanzmedium der Literatur eine größere Tuchfühlung mit der Lebensgeschichte des so genialen, in seinen Handlungen so monströsen Rechtsgelehrten herstellt. Schmitt sucht nach Spiegelbildern seiner eigenen Gefährdung und findet sie im scheiternden Helden von Flauberts "Éducation sentimentale" und in Julien Sorel aus Stendhals "Le Rouge et le Noir", in Othello, Hamlet und Benito Cereno. Was fesselt ihn aber an Theodor Däubler, dessen dreißigtausend Verse umfassendes Epos "Nordlicht" 1912 erscheint und in dem Schmitt die Geschichtsphilosophie Hegels und die antimechanistisch-dynamische Theorie Schellings entdeckt, während Walter Mehring hier nur einen hochstapelnden "Jupiter tonans" erkennen will? Doch Schmitt liebt die Klangkaskaden von Däublers Versen. Phonomanie begleitet ihn bis ans Lebensende. Im "Nordlicht" will er eine Kampfansage gegen das "Zeitalter der Sekurität" erkennen, in dem Dichter als "Kunstgärtner" ihre "tatunfähige Skepsis" kultivieren. Für Höfele ist Däublers Epos eine poetische Parallelaktion zur "action directe", die in Georges Sorels "Réflection sur la violence" zum Mythos erhoben wurde.

Kierkegaards Schriften entzücken Schmitt, weil er in ihnen das Feindbild einer verbürgerlichten Christenheit antrifft. In Franz Blei findet er einen katholischen Kierkegaard-Leser, mit dem er die Kritik des Liberalismus teilt. Abrupt ist ihre Trennung 1933. Franz Blei emigriert nach Mallorca, und als Schmitt ihm dorthin seine Broschüre "Staat, Volk, Bewegung" schickt, in der "Artgleichheit" zum Kriterium des Volkes erhoben wird, ist er entsetzt: "Ein für sein Theorem fanatischer Gelehrter nimmt das Absurde, das Verbrecherische auf sich, mit der er die erste sich bietende Chance, dieses Theorem im Großen zu praktizieren", ergreift.

Bewundernswert ist, wie Höfele sich dann in die schwierige Lyrik von Konrad Weiß vertieft. Schmitt wird diesem Dichter sein Leben lang die Treue halten, in seinem Werk glaubt er den Zauber der Individualität nicht durch Abkehr von der Tradition, sondern durch Bindung an sie verwirklicht. Mit einem Minimum an Wortmaterial erzeuge Weiß ein Maximum an atmosphärischer Präsenz. Begeistert rezitiert Schmitt: "Ich tue, was ich will, und halte, was mich trifft, bis, was ich nicht will, tut mit mir, ein Sinn wie Schrift." Da Weiß nie eine radikal antiliberale Haltung zeigte, ist die Treue Schmitts bemerkenswert. Weiß überantwortete sich, urteilt Höfele, dem Lauf der Geschichte demütig und wehrlos, in Distanz zur Tat, die ihm zufolge immer nur "Folgeleistung" ist.

Däubler, Ball, Blei, Weiß - ambivalente Fälle, die Schmitt als Spiegelsaal seiner Identitätssehnsucht in der Fremde der Literatur aufsucht. Shakespeare verlangt einen längeren Atem. Man spürt die Autorität des langjährigen Vorsitzenden der Shakespeare-Gesellschaft Andreas Höfele, wenn er diese Beziehung erörtert. In den Jahren 1921 bis 1928 verschärft Shakespeares "Othello" Schmitts private Obsession. Der betrogene Mohr wird zum "mythischen Doppelgänger" seines eigenen Betrogenseins. In Shakespeares Drama, so Höfele, erkenne Schmitt die "bipolare Intensität seiner Gefühlsschwankungen" wieder. Gejagt von "Furien" der Sexualität, muss er "den Schwarzen" in sich unterdrücken, der zugleich Fremdkörper wie unveräußerlicher Teil des eigenen Körpers ist: ein Unruheherd, der ihn zum ständigen Selbstverhör in seinen Tagebucheintragungen zwingt. Der "Virtuose der Unterscheidungsschärfe" ängstigt sich vor Stadien der Auflösung.

Höfele folgt hier Theweleits "Männerphantasien": Die Schrecken der Auflösung sind weiblich. Den Sensualismus empfinde Schmitt als anarchistisch, seinen "Sexualismus" als jüdisch oder proletarisch. Als Fremder kommt Othello Schmitt zu nahe, doch Rettung winkt: "Ein Mann muss heute Nihilist oder Kommunist oder römischer Katholik werden, sonst ist er anständigsten Falls Othello" - oder wird Faschist. Oder er tritt auf wie Fortinbras im weißen Panzer, am Schluss des "Hamlet", dessen Titelfigur eine Verkörperung der Entscheidungsunfähigkeit ist, um an der Spitze seiner Soldaten aufzuräumen.

Diesem Perspektivwechsel vom unschlüssigen Hamlet zum gepanzerten Fortinbras, den der Theaterkritiker Julius Bab 1914 in einem Buch vorgeschlagen hatte, stimmt Schmitt zu. Als Abhandlung gleichen Sinns schickt er dem Autor seine Habilitationsschrift "Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen". Denn die "Traumwelt romantischer Selbstbespiegelung" muss ein Ende haben. Darin bestehe der "Einbruch der Zeit", das sei der "stumme Fels, an dem das Spiel sich bricht" - nach 1945 wird er Schmitt in Plettenberg Kopfzerbrechen bereiten.

Für die Ambivalenzen von Schmitts Selbstwahrnehmung sei während seiner NS-Karriere wenig Platz gewesen, resümiert Höfele. Seinen "mangelnden NS-Stallgeruch" habe Schmitt durch Übererfüllung des ideologischen Solls im Konzept des "totalen Staats" wettgemacht. Als 1938 sein staatsrechtliches Hauptwerk, "Der Leviathan", erscheint, verweist der Waschzettel des Buchs auf Herman Melvilles Novelle "Benito Cereno", neben Othello und Hamlet/Fortinbras ein neuer Doppelgänger und wie sie für Schmitt eine Gestalt des Bekenntnisses und der Maskierung. Benito Cereno ist das Opfer eines Sklavenaufstands, muss aber, da die Meuterer ihn für die Navigation des Schiffes brauchen, bei Strafe der Ermordung die Rolle eines Freien weiterspielen, bis ihn ein amerikanischer Kapitän endlich rettet. Für Schmitt ist er ein Symbol für die Lage der Intelligenz in einem Massensystem. Nur dass für ihn selbst ein Sprung ins amerikanische Rettungsboot ausgeschlossen ist. Ein "Bild von bestürzender Evidenz", meinte damals die Brecht-Expertin Marianne Kesting. Das Bild mag so evident wie rätselhaft sein. Letztlich verbirgt sich der Einsame in ihm. HELMUT LETHEN

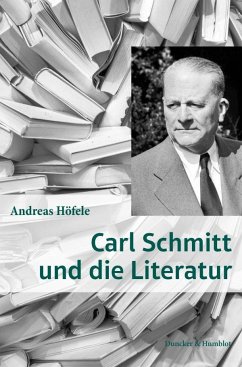

Andreas Höfele: "Carl Schmitt und die Literatur".

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2022. 523 S., Abb., geb., 49,90 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Der hier rezensierende Literaturwissenschaftler Helmut Lethen entdeckt in Andreas Höfeles Untersuchung von Carl Schmitts Verhältnis zur Literatur Erkenntnisse zum Zerwürfnis zwischen Schmitt und Hugo Ball, aber auch bemerkenswerte Erkenntnisse zu Schmitts Shakespeare-Lektüren, die Höfele laut Lethen mit spürbarer Expertise vermittelt. Akribisch schafft der Autor über die Literatur eine Nähe zu Schmitts Vita, die laut Lethen Seltenheitswert hat.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Das Werk rekonstruiert den Umgang Schmitts mit der Literatur im Wege einer ebenso sorgfältigen wie ansprechenden Gesamtschau - ein großartiges Lesevergnügen!« Dr. Andre Lepej, in: Verwaltungsrundschau, 10/2024 »Mit Spannung erwartet, mit großem Interesse gelesen und von der ersten bis zur letzten Seite nicht enttäuscht, so lässt sich die erste Begegnung mit dem vorliegenden Band zusammenfassen. Andreas Höfele, Anglist und Shakespeare-Spezialist, legt mit dieser umfangreichen Analyse eine tiefschürfende, vielfach überraschende, gründliche und faszinierende Darstellung von Carl Schmitts Beziehung zur Literatur vor.« Dr. Angela Reinthal, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2/2023 »Dem Rezensenten ist kein Buch bekannt, das im Distanzmedium der Literatur eine größere Tuchfühlung mit der Lebensgeschichte des so genialen, in seinen Handlungen so monströsen Rechtsgelehrten herstellt.« Prof. Dr. Helmut Lethen, in: FAZ, Neue Sachbücher, Nr. 293 vom 16.12.2022 »Höfeles Buch ist zweifellos eines der wichtigsten, auch stilistisch gelungensten Schmitt-Bücher der letzten Jahre.« Prof. Dr. Reinhard Mehring, in: Philosophischer Literaturanzeiger, Bd.75, 4/2022