Die loyale Dissidentin

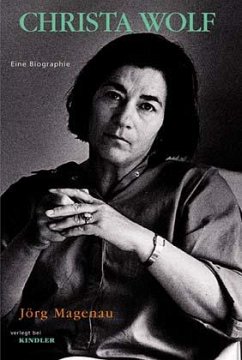

Christa Wolf ist eine Autorin von Weltrang, die man unmittelbar mit der DDR verbindet. Geboren 1929, groß geworden in der Zeit des Faschismus, war ihr Weg ins Erwachsenenleben gleichbedeutend mit dem Entstehen der sozialistischen Gesellschaft. Früh wurde sie mit ihren Büchern, Reden und Aufsätzen zu einer moralischen Leitfigur. Ihre politische Sternstunde erlebte sie am 4. November 1989 als Rednerin auf dem Alexanderplatz. Jörg Magenau geht in dieser Biografie nicht nur auf Leben und Werk der Autorin ein, sondern erzählt zugleich eine deutsch-deutsche Geschichte.

Christa Wolf ist eine Autorin von Weltrang, die man unmittelbar mit der DDR verbindet. Geboren 1929, groß geworden in der Zeit des Faschismus, war ihr Weg ins Erwachsenenleben gleichbedeutend mit dem Entstehen der sozialistischen Gesellschaft. Früh wurde sie mit ihren Büchern, Reden und Aufsätzen zu einer moralischen Leitfigur. Ihre politische Sternstunde erlebte sie am 4. November 1989 als Rednerin auf dem Alexanderplatz. Jörg Magenau geht in dieser Biografie nicht nur auf Leben und Werk der Autorin ein, sondern erzählt zugleich eine deutsch-deutsche Geschichte.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Mit Mutter Christa, prophezeit uns der Rezensent, sei endgültig Schluss nach dieser Lektüre. "Liebevoll erzählt" findet Jens Bisky die "suggestive" Biografie des Journalisten Jörg Magenau aber dennoch und lobt ausdrücklich Magenaus Bemühung, die "loyale Dissidentin" Wolf und ihre Motive "zu verstehen und ernst zu nehmen". Bedenken hat Bisky indessen angesichts einer persönlichen Nähe des Autors zu seinem Gegenstand, die distanzierende Urteile zwar durchaus zulässt, den "Versuch, die Figur der Zeitgeschichte im Kontext ihrer Zeit zu zeigen", jedoch vermissen lässt. "Es fehlt in dieser vielfach glänzend beobachteten Biografie der kalte Zugriff des Historikers." Dieser, zusammen mit der ein oder andren Überlegung zu den Eigenheiten des Nach-Wende-Schicksals der Schriftstellerin, zu ihrem ungebrochenen Erfolg, meint Bisky, hätte das Buch komplettiert.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Spannend. Deutschlandradio