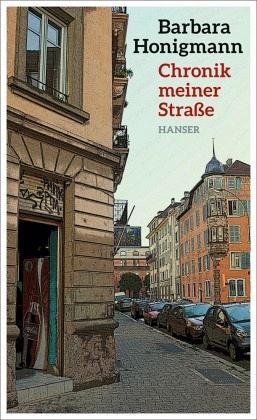

Chronik meiner Straße

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Barbara Honigmann lebt in Straßburg, weit weg vom berühmten Zentrum. Hier gibt es keine Parks, kein Europaparlament und keine Kathedrale. Was es gibt, ist Vielfalt: orthodoxe und weniger orthodoxe Juden, einen dreibeinigen Hund, eine ältere Dame, die nicht zurückschreckt vor der Bepflanzung fremder Balkone, einen dunkelhäutigen Priester in weißem Gewand und einen Splitternackten mit dem Po in der Sonne. Barbara Honigmann begegnet in ihrer Straße der ganzen Welt im Kleinen, erfährt von Tragödien, schließt Freundschaften, stellt sich den Enttäuschungen, aber auch Träumen ihrer Nachba...

Barbara Honigmann lebt in Straßburg, weit weg vom berühmten Zentrum. Hier gibt es keine Parks, kein Europaparlament und keine Kathedrale. Was es gibt, ist Vielfalt: orthodoxe und weniger orthodoxe Juden, einen dreibeinigen Hund, eine ältere Dame, die nicht zurückschreckt vor der Bepflanzung fremder Balkone, einen dunkelhäutigen Priester in weißem Gewand und einen Splitternackten mit dem Po in der Sonne. Barbara Honigmann begegnet in ihrer Straße der ganzen Welt im Kleinen, erfährt von Tragödien, schließt Freundschaften, stellt sich den Enttäuschungen, aber auch Träumen ihrer Nachbarn. Ein Buch, wie es nur das Leben selbst schreibt.