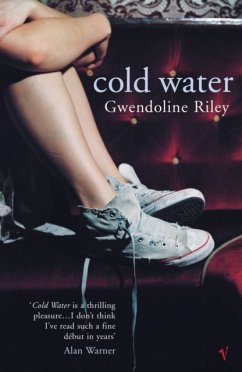

'A beautiful début novel... A real achievement... This is a wise and incisive first novel from a real talent' - Scotsman

Winner of the Betty Trask Award.

Carmel McKisco is wry, volatile and full of longing: a twenty-year-old girl working nights in a Manchester dive bar. eccentric individuals all somehow tethered to their past - not least Carmel herself, who is nurturing mordant fixations on both her lost love, Tony, and her washed-up adolescent hero: a singer from Macclesfield.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Winner of the Betty Trask Award.

Carmel McKisco is wry, volatile and full of longing: a twenty-year-old girl working nights in a Manchester dive bar. eccentric individuals all somehow tethered to their past - not least Carmel herself, who is nurturing mordant fixations on both her lost love, Tony, and her washed-up adolescent hero: a singer from Macclesfield.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Kaltwasserstandsmeldungen: Eine unglückliche junge Dame, deren Name sich auf Disco reimt, trinkt und liest sich besinnungslos in Gwendoline Rileys Debütroman.

Tequila mit Limonade, Kognak Cola, natürlich das Freibier während der Schicht und jede Menge Alcopops am Nachmittag - Carmel McKisco, die in "Cold Water" von ihrem nächtlichen Leben hinterm Tresen einer Kellerbar in Manchester erzählt, kippt sich einiges hinter die Binde. Umso erstaunlicher, dass die Zwanzigjährige auch beim Lesen nicht zur Abstinenz neigt: Gleich auf der ersten Seite blättert sie neben dem Spülbecken in Thomas Manns "Tod in Venedig", fünfzig Seiten später muss Oscar Wildes "Bildnis des Dorian Gray" als Verweis herhalten, und wenn die Rede auf ihre tschechische Freundin Katja kommt, flicht sie ungeniert ein: "Ich bin nie in Prag gewesen, habe aber natürlich die einschlägige Literatur gelesen und sehe den weißen Nebel über dem Fluss und breite Brücken und die Statuen flehender Heiliger vor mir."

Belesen und betrunken - das ist eine Kombination, die aufhorchen lässt. Leider aber nicht viel mehr. Man wüsste gern, was die beiden Drogen in ihr auslösen, ob es ihr mit dem einen Drink besser als mit dem anderen geht, ob das eine Buch sie mehr bewegt als das andere. Aber wie sagt Carmel? "Hab' mein Getränk immer noch nicht gefunden." Auf der Suche zu sein ist an sich ja nicht verkehrt; aber deren bloße Benennung treibt den Pulsschlag des Lesers noch nicht nach oben. Zum geflissentlichen Fallenlassen von Namen passt, dass der "Guardian" die Autorin Gwendoline Riley als "Manchesters Antwort auf Charles Bukowski" titulierte. Doch die Assoziationskette vernarbtes Gesicht, verlotterte Kleidung, Kippe im Mund geht in die völlig falsche Richtung - äußerlich wie literarisch. Jüngst konnte man in deutschen Magazinen Fotos betrachten, auf denen die heute Achtundzwanzigjährige im Rüschenkleid und schmuckbehangen leicht schmollig den Betrachter anschaut.

Und wo in Bukowskis Storys Geldverdienen lästige Notwendigkeit ist, gibt die Arbeit hinterm Tresen dem Mädchen den nötigen Halt, nachdem ihr Freund Tony sie verlassen hat, ihr zum Abschied bescheidend: "Du scheinst nicht gerade der glücklichste Mensch zu sein. Was ich, ehrlich gesagt, ein bisschen anstrengend finde." Sie sucht das Glück darauf hinter der Bar: "Die Arbeit gefällt mir, meistens: am Tag schlafen und die Tage in der Nacht leben, Leute kennenlernen und Geschichten anhören, wenn die blauen Strahler über die Flaschenreihen hinter mir gleiten." Und so hört die junge Frau den Nachtschwärmern zu, trinkt, träumt ein wenig von Cornwall, trinkt, denkt an Tonys tollen Körper, trinkt, geht mit Lucas, einem Amerikaner, ins Bett, trinkt. Und wenn sie Geld für Getränke braucht, verkauft sie einige ihrer Bücher.

In neun kurzen Kapiteln folgen wir der jungen Frau auf ihren Streifzügen durch die Stadt, die sie wahlweise in ihren abgelatschten Mary Jane oder den All Stars antritt. So ereignislos, wie ihre Tage verstreichen, so trüb ist ihr Weg durch Manchester, gesäumt von "tristen, schlammigen Pfützen", "Abfall und nassem Schutt". Sie geht ins Kino, in die Bibliothek, ins Einkaufszentrum. Oder ins Konzert. Ein Höhepunkt sind die Pilgerfahrten nach Macclesfield, wo der Sänger Steven Unsworth lebt, den Carmel (und ihre Erfinderin) seit dem vierzehnten Lebensjahr verehren und in dem man unschwer Steven Patrick Morrissey erkennt, den charismatischen Sänger von "The Smith". Das Problem bei ihren Beichten und Berichten: Sie will Tony vergessen und sich zugleich an ihn erinnern. Und so entsteht ein hilfloses Hin und Her, dem man mehr aus Pflichtgefühl als aus Neugier folgt.

Die Imperative, die sie stets in ihre negative Weltsicht einbaut, scheint sich Carmel bei Holden Caulfield abgeschaut zu haben: "Ich finde, die Menschen sollten lernen, mehr Zeit in ihren Köpfen zu verbringen" oder "Menschen sollten verschwinden dürfen" oder "Menschen, die lange Strecken zu Fuß gehen, machen die Welt besser". Aber diesen Ansichten fehlt nicht nur der Witz, sondern auch die existentielle Grundierung, die Rileys erklärtes Vorbild J. D. Salinger der Weltsicht seines Helden im "Fänger im Roggen" vor mehr als einem halben Jahrhundert verpasst hat.

Je länger man Carmel in der deutschen Fassung von Sigrid Ruschmeier durch die ebenso graue wie feuchte Stadt folgt, umso klarer wird, warum es sechs Jahre gedauert hat, bis sich ein deutscher Verlag der Talentprobe der damals zweiundzwanzigjährigen Engländerin angenommen hat, die dafür gleichwohl 2002 mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet wurde: Die mit jugendlichem Pessimismus getränkte Geschichte ist ebenso spannungs- wie belanglos. Und daran kann die Übersetzung nichts ändern. Es fängt schon beim Titel an, den zu übersetzen der Verlag sich nicht einmal die Mühe gemacht macht. An einigen Stellen muss man sich über das holpernde Deutsch der erfahrenen Übersetzerin wundern: "Auf trat Mackie."

Inzwischen hat Riley zwei weitere Romane veröffentlicht. Sowohl der Roman "Sick Notes" (2004) als auch "Joshua Spassky" (2007) erzählen von jungen Frauen, die für ihr Leben so wenig die Richtung gefunden haben wie Carmel ihr Getränk. Ob die Autorin ihre Protagonistinnen Natalie oder Esther nennt, ist ziemlich unerheblich: Der (gesuchte) autobiographische Bezug ist nicht zu übersehen. Amerika scheint in dieser Hinsicht ein Fluchtpunkt zu sein - für die Autorin ebenso wie für ihre Erzählerinnen, die es freilich immer wieder nach Manchester zieht.

Was also ist "Cold Water"? Ein ziemlich wild zusammengemixter Cocktail aus Liebeskummer, Literaturbegeisterung, Heldenverehrung und stilbewusster Melancholie. Auf keinem Feld ist die junge Autorin konkurrenzlos, und richtig gute Morrissey-Romane sind längst geschrieben: Willy Russells "Der Fliegenfänger" und Frode Gryttens "Was im Leben zählt", um nur die besten zu nennen. So ist dieses Debüt zuletzt eigentlich nichts anderes als ein Anti-Baedeker für Manchester.

REINHARD HELLING

Gwendoline Riley: "Cold Water". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Sigrid Ruschmeier. Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2008.

153 S., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Strikingly assured... A writer of unexpected sensibilities and uncompromising originality Guardian