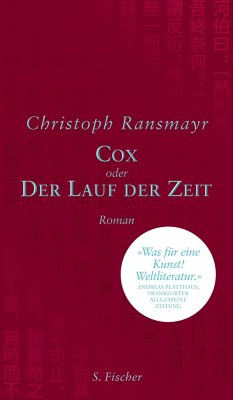

Ein farbenprächtiger Roman über einen maßlosen Kaiser von China und einen englischen Uhrmacher, über die Vergänglichkeit und das Geheimnis, dass nur das Erzählen über die Zeit triumphieren kann.

Der mächtigste Mann der Welt, Qiánlóng, Kaiser von China, lädt den englischen Automatenbauer und Uhrmacher Alister Cox an seinen Hof. Der Meister aus London soll in der Verbotenen Stadt Uhren bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt Qiánlóng, der gemäß einem seiner zahllosen Titel auch alleiniger Herr über die Zeit ist, eine Uhr zur Messung der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen ungeheuerlichen Auftrag nicht erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des Gottkaisers, droht ihm der Tod. Also macht er sich an die Arbeit.

Der mächtigste Mann der Welt, Qiánlóng, Kaiser von China, lädt den englischen Automatenbauer und Uhrmacher Alister Cox an seinen Hof. Der Meister aus London soll in der Verbotenen Stadt Uhren bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt Qiánlóng, der gemäß einem seiner zahllosen Titel auch alleiniger Herr über die Zeit ist, eine Uhr zur Messung der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen ungeheuerlichen Auftrag nicht erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des Gottkaisers, droht ihm der Tod. Also macht er sich an die Arbeit.

© BÜCHERmagazin, Ingeborg Waldinger (wal)

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Andreas Platthaus dachte schon, Christoph Ransmayrs Kunst zu kennen. Allein, erst in diesem Roman, den Platthaus überschwänglich das Ereignis des Bücherherbstes nennt, bringt der Autor laut Rezensent seine "elegante Prosa" zur Vollendung. Das Buch, das von der Reise eines englischen Uhrmachers im Jahr 1757 zum Hof des chinesischen Kaisers erzählt, ist für Platthaus ein Roman über die Zeit an sich, über ferne Zeiten und die heutige Zeit, ein meisterhafter Versuch zudem, zwischen Orient und Okzident zu vermitteln, und sei es auch nur, indem der Autor Grausamkeit und Autokratie hüben wie drüben vergleicht. Aus dem Nachwort erfährt Platthaus, was an dieser Geschichte authentisch ist und was nicht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Dieser "Cox" geht uns nicht mehr aus dem Kopf: Christoph Ransmayr kleidet die existentielle Frage des Zeitempfindens ins Gewand einer Romanphantasie um einen englischen Uhrmacher in China.

Heute erscheint der schönste deutschsprachige Roman dieses Herbstes - spät genug, dass sein Autor sich den Buchpreis- und den Buchmesse-Trubel ersparen konnte, früh genug, dass man noch ermessen kann, was dieses Werk auf beide Trubel für eine Auswirkung hätte haben können. "Die Zeit", singt die Marschallin im "Rosenkavalier" von Hofmannsthal, "die ändert doch nichts an den Sachen." Und so wird Hofmannsthals Landsmann Christoph Ransmayr auch jetzt noch Furore machen mit seinem neuen Werk.

Es heißt "Cox oder Der Lauf der Zeit" und ist eine große historische Phantasmagorie mit vielen Widerhaken, die den Stoff dann doch an die reale Geschichte ketten. Im achtzehnten Jahrhundert gab es einen englischen Uhrmacher namens James Cox, der auf Bestellung der Britischen Ostindien-Kompanie 1766 eine aufwendige Automatenuhr anfertigte, die dem seit 1735 in China regierenden Qianlong-Kaiser zum Geschenk gemacht wurde. Dieser Herrscher wurde in der Folge der wichtigste Kunde für die Coxsche Manufaktur, doch kein Mitarbeiter der Firma kam je nach China. Hier setzt Ransmayr an und lässt seinen Cox, der den Vornamen Alister trägt und etwa dreißig Jahre älter ist als der historische James, auf Einladung des Kaisers in dessen Reich reisen. Im Herbst 1757 kommt Alister Cox mit seinen drei wichtigsten Mitarbeitern per Schiff in Hangzhou an - just in dem Moment, als dort gerade 27 betrügerischen Steuerbeamten und Wertpapierhändlern öffentlich die Nasen abgeschnitten werden.

Wie Ransmayr die Ankunft, die Strafe und die wechselseitige Beobachtung beider Teilnehmer zum Auftakt seines Romans parallel führt, das lässt bereits das im Untertitel verheißene Thema anklingen: die Zeit. Das ganze Buch ist ein großer erzählerischer Versuch über die Bestimmung des Laufs der Zeit, über deren Außerkraftsetzung und die Paradoxien von Gleichzeitigkeit. Was den europäischen Gästen an der vom Qianlong-Kaiser dekretierten Bestrafung rückständig und barbarisch erscheint, ist Ausdruck einer rigorosen Moderne, die nach bürokratischen Maßstäben der abendländischen weit voraus ist, aber alles auf das archaische Ideal des vergötterten Monarchen gründet, dessen im Roman häufigst genannter Beiname "Herr der zehntausend Jahre" lautet. Qianlong, der am längsten regierende Kaiser der chinesischen Geschichte, nahm wie alle seine Vorgänger und Nachfolger für sich in Anspruch, außerhalb der Zeit zu stehen. Gerade deshalb erhofft er von seinen englischen Gästen den Bau von Uhren, die ihn verstehen lassen, was die Zeit für die Menschen bedeutet. Cox konstruiert für ihn zunächst ein Chronometer, das das Zeitempfinden von Kindern simuliert, dann eines für das von Todgeweihten.

Für Cox ist die Reise nach China eine Flucht aus der Gegenwart. Zwei Jahre zuvor ist die kleine Tochter gestorben, seine junge Frau spricht seither kein Wort mehr. In seinen Uhren sucht der Handwerker nach Möglichkeiten zur Verlebendigung des toten Kindes: Sei es, dass er noch in England eine Uhr für den Grabstein der Tochter gebaut hat, die aus dem Verfallsprozess der Begrabenen die fürs Laufwerk nötige Energie gewinnt; sei es, dass er in China den ersten kaiserlichen Wunsch subversiv erfüllt und im Automaten zur Messung kindlicher Zeit ein geheimes zweites Uhrwerk unterbringt, das seiner eigenen Zeit entspricht. So wird das Auftragswerk zur Wiederauferstehungsbeschwörung: "Nun liefen beide Werke wieder gleichzeitig, nicht synchron, aber in einem sie verbindenden Zeitraum." Die Zeit heilt die Wunden, die das Leben schlägt. Vielleicht hat Ransmayr deshalb einen argen Chronologiefehler in der Handlung übersehen, der Cox' Vergangenheit betrifft.

In China treffen Cox und seine drei Begleiter auf eine für sie aus der Zeit gefallene Kultur, wobei Ransmayr es meisterhaft versteht, durch Gedankenspiele seiner Protagonisten die prinzipielle Ähnlichkeit von Orient und Okzident in Sachen Grausamkeit, Autokratie und Manipulation herauszustellen. Schon wie Cox an sein Unternehmen kam, ist eine kleine frühkapitalistische Räuberpistole und in der Irrationalität des Geschehens dem chinesischen Aberglauben, der alles im Reich der Mitte zu beherrschen scheint, durchaus ähnlich. Man muss es nur mit chinesischen Augen sehen.

Ransmayr legt diese Perspektive nahe, nimmt sie jedoch nie konsequent ein. Zwar weiß er als Autor, was im Kopf des vom Kaiser für seine Gäste engagierten Übersetzers Joseph Kiang vorgeht, der sich in seinem Bemühen um Balance zwischen beiden Kulturen als die komplexeste Figur erweist, doch er verleugnet nicht das Staunen eines europäischen Schriftstellers über die Bizarrerien des chinesischen Herrschaftsmodells, in dem nur ein Individuum zählt, das sich gerade nicht als Individuum, sondern gottgleich versteht: der Kaiser. Qianlong ist bei Ransmyr ein Fürst der Schönheit, der im eindrucksvollsten Auftritt des Buchs als lachender Herrscher inszeniert wird, als Glücksverheißung, hinter der doch immer die Lebensgefahr lauert: "Wenn der Herr der Welt lachte, mußten dann nicht ganze Erdteile in sein Lachen einfallen, gleichgültig, ob auf Knien oder hochaufgerichtet und aus vollen Lungen? Aber vielleicht war es auch eine unverzeihliche Beleidigung des Erhabenen, ohne seine Erlaubnis auch nur zu lächeln."

Beide Welten begegnen sich und verstehen sich doch nie in diesem Roman, der erzählt, wie am Schluss selbst den Herrn der zehntausend Jahre das Grausen über die Zeit überkommt und in einem wahrhaft Hofmannsthalschen Moment seine Allmacht für einen Augenblick aufgibt, der ihn tatsächlich außerhalb der Zeit setzt. Dass darin eine Vorwegnahme jener Entscheidung des historischen Qianlong-Kaisers liegt, die ihn berühmter machte als seine langen Regierungsjahre und die Tausende von Gedichten, die er geschrieben hat, nämlich der nie zuvor dagewesene Thronverzicht des dann bereits vierundachtzigjährigen Herrschers über China, muss man Ransmayrs Nachwort entnehmen, in dem er offenlegt, was er verfremdet hat und was nicht. Dieses Kapitel trägt als einziges keinen chinesischen Titel, sondern heißt lapidar "Zuletzt". Auch das wieder eine Zeitbestimmung, wie der ganze Roman eine ist - auch unserer Zeit.

Denn das ist Ransmayrs "Cox" auch, und zwar gegen die Behauptung, diese Figuren wären "keine Gestalten unserer Tage": ein Exerzitium über eine anthropologische Grundfrage und damit absolut modern. Die elegante Prosa, die noch dem Schrecklichsten Schönheit zu verleihen versteht, ist ein Charakteristikum dieses Autors, das wir lange zu kennen glaubten. Doch erst hier gelangt es zur Vollendung.

ANDREAS PLATTHAUS

Christoph Ransmayr: "Cox oder Der Lauf der Zeit". Roman.

Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2016. 303 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

ein großer Beschreiber. [...] Man kann in seinen Büchern ins Kino gehen, so sehr sind sie Wort für Wort [...] fein ziseliert. Jörg Magenau taz 20161026