Eine Elegie auf die versunkene Welt der Juden von Alexandria. Die spannungsvolle Geschichte einer Familie und einer glücklichen Kindheit.

In sechs Kapiteln entfaltet Aciman die wechselvolle Chronik und den dahinschwindenden Kosmos einer jüdischen Familie, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Konstantinopel nach Alexandria einwandert, um dort sechs Jahrzehnte zu leben und sich schließlich, nach der Machtübernahme der Nationalisten, in alle Winde zu zerstreuen. Mit wachem Erinnerungsvermögen führt uns Aciman durch eine schillernd-kosmopolitische Welt, jenes Alexandria von einst mit seinem faszinierenden Nebeneinander an Kulturen, Sprachen und religiösen Gebräuchen.

In sechs Kapiteln entfaltet Aciman die wechselvolle Chronik und den dahinschwindenden Kosmos einer jüdischen Familie, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Konstantinopel nach Alexandria einwandert, um dort sechs Jahrzehnte zu leben und sich schließlich, nach der Machtübernahme der Nationalisten, in alle Winde zu zerstreuen. Mit wachem Erinnerungsvermögen führt uns Aciman durch eine schillernd-kosmopolitische Welt, jenes Alexandria von einst mit seinem faszinierenden Nebeneinander an Kulturen, Sprachen und religiösen Gebräuchen.

André Acimans Erinnerungen an die Juden von Alexandria Von Ralf Konersmann

André Acimans autobiographische Erzählung endet mit der Vertreibung seiner Familie aus Ägypten. Die Ausweisung fällt beinahe auf seinen vierzehnten Geburtstag. Doch bevor er diesen entscheidenden Augenblick festhält, wechselt Aciman ins Anekdotische und berichtet von dem Tag, an dem er als Junge seiner Großtante einige wertvolle Briefmarken stahl. Die Darstellung enthält sich jedes ausdrücklichen Kommentars. Jahre später, als sie den Verlust bemerkt, wird die Tante die Araber beschuldigen ("Sie haben mich ganz schön geschröpft"), und der Junge wird nichts dazu sagen. Er schweigt noch viele Jahre, bis zu diesem Augenblick, da die Tante längst gestorben und ihm selbst in Amerika ein neuer Anfang geglückt ist. Erst jetzt schreibt er seine Erinnerung nieder und klärt das Mißverständnis auf.

Erzählmomente wie diese begründen die autobiographische Situation. Aciman, der heute in Harvard französische Literatur unterrichtet, nutzt die zeitliche Distanz, um mit literarischen Mitteln eine Welt auferstehen zu lassen, die er selbst vor über dreißig Jahren aufgeben mußte. Mit wachem Erinnerungsvermögen führt er dem Leser die Schicksale dreier Generationen vor Augen: den langsam, mit unerbittlicher Konsequenz dahinschwindenden Kosmos einer sephardischen Familie, die Anfang des Jahrhunderts in Alexandria einwandert, um dort sechs Jahrzehnte zu leben und sich schließlich, von ägyptischen Nationalisten schikaniert, in alle Winde zu zerstreuen.

Es ist diese enge Verbindung von persönlicher und politischer Geschichte, der Acimans Aufzeichnungen ihren Rang verdanken. Diese Autobiographie ist weit mehr als das Protokoll einer Kindheit. Sie ist das Zeugnis eines Überlebenden, dessen Heimatkultur für alle Tage verloren ist: die Kultur eines verweltlichten Judentums, das mit beispielloser Hingabe europäisch war. Aciman beschreibt seine Heimatstadt als europäische Enklave, der die arabische Umwelt nicht mehr ist als Kulisse. Nach dem halben Jahrhundert, das seine Urgroßmutter in Ägypten zubringt, wird sie gerade fünfzig arabische Wörter gelernt haben. Kaum weniger fremd bleibt diesen alexandrinischen Juden die zionistische Vision. Allenfalls in flüchtigen Anwandlungen träumen sie den Traum von Palästina. Die wahren Träume dieser Menschen haben andere Namen: Surrey, Venedig oder Paris. La douce France, das ist der Inbegriff von Geborgenheit, Zivilisation und Freiheit.

Mit großer Könnerschaft hält Aciman diese zerbrechliche Welt im Schwebezustand halbbewußter Projektion. Aus der Erinnerung an eine weit entrückte Stätte des Verfalls ruft er berückend schöne Bilder herauf, in denen alles außer Kraft gesetzt ist, was jemals war und sein wird. "So zogen sich die Stunden hin, und es dauerte ewig, bis der sudanesische Boy ein Tablett mit Sorbets in allen Regenbogenfarben brachte, und wiederum dauerte es ewig, bis er auf den Balkon kam, um die klebrigen Teller abzuräumen." Die Sehnsucht nach Stille und Unbetreffbarkeit bildet das große Thema dieser hochliterarischen Autobiographie. In den seltenen Augenblicken der Seligkeit, in denen alles ist, wie es sein sollte, und nichts verrät, daß es jemals anders sein könnte, hat Acimans Ägypten die längsten Stunden der Welt.

Kostbar sind solche Vignetten, weil sie dem Wissen um die Unabwendbarkeit des Unrechts noch einmal abgetrotzt sind. Aciman verschweigt die äußere Bedrohung keineswegs, und wie sollte er auch. Mag der Anlaß der Vertreibung der Haß arabischer Nationalisten gewesen sein, den Maßstab des Schreckens setzen die Deutschen. Im Jahr 1942 stehen sie vor Alexandria. Die Vieldimensionalität seines Erinnerungsberichts zeigt sich, wenn Aciman in einer ergreifenden Sequenz dem Geräusch des fernen Geschützdonners den Klang von Schuberts B-Dur-Konzert entgegenstellt. "Ein Notenblatt zwischen uns und Rommel, sonst nichts." Trotz solcher Widerstände weigern sich alle Mitglieder der Familie, zu der monströsen Bedrängnis eine Einstellung zu finden. So wendet sich die Macht ihrer Ängste gegen sie selbst. Aciman protokolliert das kleinliche Beharren auf Standesunterschieden, eine gewisse Hartherzigkeit und Vulgarität, die ebenso selbstzerstörerisch sind wie die fatale Bereitschaft, Tag für Tag in das Ritual der Selbstanklage zu verfallen, in "diese perverse, verdrehte Selbstlosigkeit, die einen erstickt wie ein riesiger Schuldenberg".

Zwiespältig wie die Lebenssituation sind die Maximen, die diesem prekären Dasein Halt geben sollen, Lebensregeln wie "Aller schlechten Dinge sind drei" oder "Am Ende siegt immer der Sand". Ihre Stimmung liegt schwer über dem ganzen Bericht. Er ist jederzeit literarisch, zuweilen dokumentarisch, häufig humorvoll, doch vor allem ist er elegisch. "Das gute Porzellan und das protzige Tafelsilber war weggepackt, serviert wurde nur ein Gang, bei Tisch hörte ständig jemand Radio, und weil das Haushaltsgeld inzwischen von Tante Elsa verwaltet wurde, brannte inzwischen sogar eine schwächere Glühbirne, so daß ein trüber Schein auf unseren Gesichtern und unseren Tellern lag, der Schatten unseres letzten Jahres in Ägypten. Meine Mutter verglich den einst prächtigen Eßzimmerlüster mit dem Nachtlicht an einem Sterbebett."

Die schillerndste dieser Figuren ist zweifellos Onkel Vili. Die romanhaften Züge von Acimans Autobiographie bestätigen sich hier, denn Onkel Vili ist die Gegenfigur zu André. Er, der eigentlich Aaron heißt und seinen Rufnamen der physiognomischen Ähnlichkeit mit Kaiser Wilhelm verdankt, ist der Selfmademan, der die Bergung des Erinnerten und alles Memorieren mit jener forcierten Geringschätzung betrachtet, in der sich Versagung und Entschlossenheit verraten. Wie keine andere Figur dieser Autobiographie verkörpert Onkel Vili die innere Spannung ihres emotionalen und geistigen Spektrums. Drastisch genug charakterisiert ihn der Erzähler als wendigen Anpasser, als "turkoitalienisch-anglophil-aristokratisiert-faschistischen Juden"; und doch ist es Onkel Vili, der schließlich wahr macht, wovon sie alle träumen. In Umkehrung der Zeitperspektive beginnt der Erinnerungsbericht im Garten der ausgedehnten Besitztümer, die Onkel Vili, inzwischen hochbetagt, in Surrey erworben hat.

All dem steht die arabische Kultur als fremde, ja feindliche Welt gegenüber. Gelegentlich jedoch und meist beiläufig flackern Motive der Versöhnung auf. An seinem letzten Abend in Ägypten schlendert André allein durch die Straßen Alexandrias. Es ist Pessach, die Muslime feiern Ramadan. Ein letztes Mal gleitet der Blick über den Nachthimmel, die Stadt und das Meer. André starrt in die Auslagen der arabischen Händler, ein Verkäufer schenkt ihm lächelnd einen Pfannkuchen, eingewickelt in ein Stück Zeitungspapier. Dann bricht die Erzählung ab, in der Wohlgesetztheit ihres Schlusses noch einmal die hohe Kunst bestätigend, von der sie getragen ist. Wer nach Aktualitäten sucht, der findet sie hier, in dieser persönlichsten und unscheinbarsten aller Mitteilungen. Idylle und Elegie, wußte Friedrich Schlegel, sind vom Gott der Harmonie ersonnen.

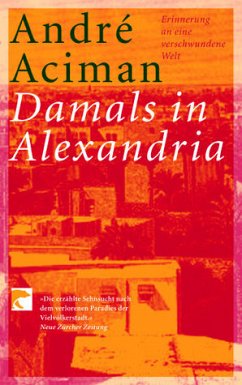

André Aciman: "Damals in Alexandria". Erinnerung an eine verschwundene Welt. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Matthias Fienbork. Carl Hanser Verlag, München, Wien 1996. 379 Seiten, geb., 45,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

»Aus der Erinnerung an eine weit entrückte Stätte des Verfalls ruft Aciman berückend schöne Bilder herauf. Hochliterarisch, zuweilen dokumentarisch, häufig humorvoll, doch vor allem elegisch.« Ralf Konersmann Frankfurter Allgemeine Zeitung