Nicht lieferbar

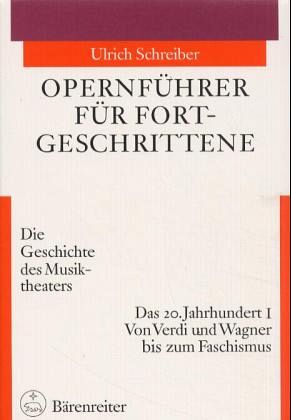

Das 20. Jahrhundert / Opernführer für Fortgeschrittene Tl.1

Die Geschichte des Musiktheaters. Von Verdi und Wagner bis zum Faschismus

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die Fortsetzung des "Opernführers für Fortgeschrittene" von Ulrich Schreiber widmet sich der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wie schon in den ersten beiden Bänden wird der musikästhetische Rang der vorgestellten Opern vor dem Hintergrund der Musik- und Ideengeschichte dargestellt - in diesem "dramatischen" 20. Jahrhundert aber notwendigerweise mit besonderer Akzentuierung der politischen Geschichte.