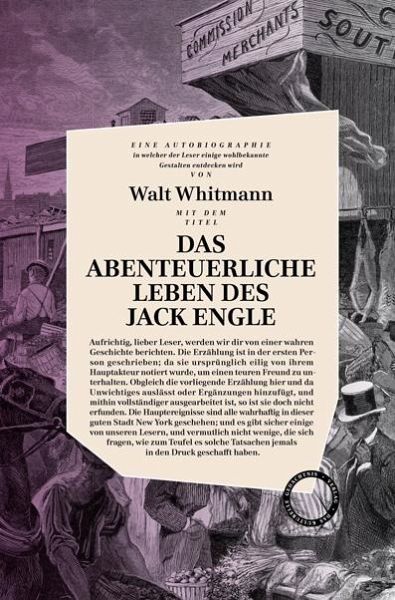

Das abenteuerliche Leben des Jack Engle

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

12,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

"Eine Weltsensation zur rechten Zeit."Wieland Freund in der Literarischen Welt"Seltsam, dass die erste literarische Entdeckung der Trump-Ära ausgerechnet einen New-York-Roman von Walt Whitman ans Licht zieht. Eine Übersetzung wäre dem deutschen Publikum zu wünschen."Lothar Müller in der Süddeutschen Zeitung

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.